Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение

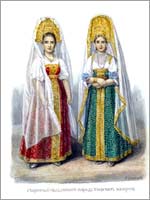

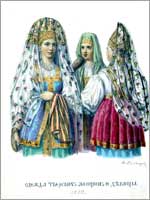

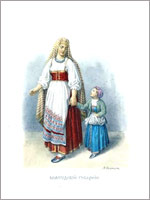

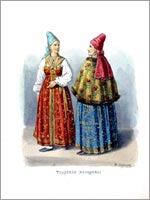

Русский народный костюм.

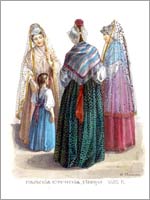

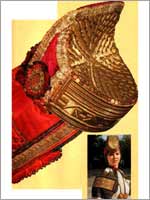

Одежда боярыни

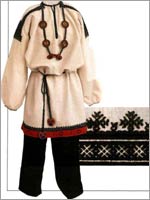

Крестьянка в праздничном наряде.

Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке – кто они и что он – даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.

К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.

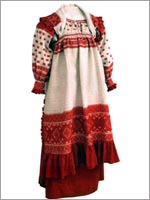

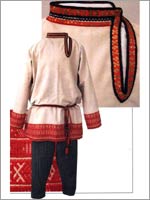

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту. Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными. При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие - из шёлка. Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными различными узорными вставками.

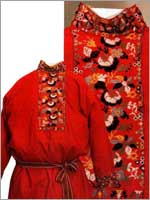

Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями - шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа – южнорусский женский костюм или понёвный комплекс – самый древний. Его самой главной деталью была понёва – прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).

Вторая группа – это северорусский костюм, или как его ещё называют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к 18-9 веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.

Кроме этого, существует множество черт народного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Чаще всего знаками различия были не столько покрой и вид одежды, а цветовая гамма материала, количество и стиль вышитых и вытканных узоров, применение разного вида ниток – шёлковых, золотых и серебряных.

Выше мы использовали прекрасные акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) – русского художника, архитектора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов». За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большой детализацией. На них были изображены исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания солидного научного труда «Древности Российского государства», раздел «Одежды Российского Государства».

Часть материала о русском национальном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в России», который мы завершили упоминанием о символике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.

Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических орнаментов, несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы – знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды – по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов России в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Русский народный свадебный костюм». Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.

Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.

Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.

Важным элементом женского свадебного костюма являлся головной убор. Когда девушка выходила замуж, менялся и её головной убор, как и причёска. До свадьбы девушка носила одну косу и девичьи головные уборы – разнообразные венцы, повязки и обручи, которые оставляли макушку головы открытой. Причём и в этом случае форма и орнамент этих украшений были уникальными чуть ли не для каждого села, как и украшение их дополнительными деталями в виде шариков из белого гусиного или лебяжьего пуха, которые назывались «пушками», яркими селезнёвыми пёрышками – «кудрями», цветами, золотым шитьём и самоцветными каменьями.

После свадьбы и девичья прическа и головной убор менялись на женские. Коса расплеталась и волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались под закрытые головные уборы. Их тоже было несколько, самыми распространёнными из них являлись кокошники, повойники, кики, сороки.

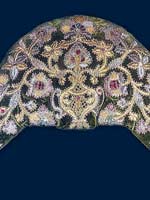

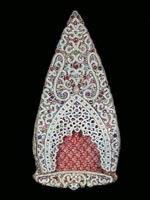

Первый из них – кокошник – самый, пожалуй, известный в мире. Он является символом русского национального костюма. Действительно, он использовался как праздничный головной убор, вплоть до конца 19 века, а в некоторых сёлах его одевали невесты ещё в 20-е годы 20 века. Кокошник представляет собой головной убор в виде опахала, округлого щита вокруг головы или гребеня из простёганного или проклеенного холста или толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к небольшой простёганной шапочке (волосник) из шёлка, атласа, бархата, парчи, позумента или кумача. Сверху кокошник украшали орнаментом, искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у богатых — драгоценными камнями.

Существовало несколько видов и форм кокошников: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный. Были кокошники в виде циллиндрической шапки с конусообразным дном, с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твёрдым прямоугольным подзатыльником. Позатылник – это ткань на твёрдой основе, уложенная сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке, а, соответственно, налобник – расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски.

Поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи.

К сожалению, учёным-этнографам достоверно неизвестно ни происхождение кокошника, ни его сакральное значение. Впервые само название «кокошник» встречается в документах 16 века, а само слово якобы происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха. Тем не менее, уже в погребениях Новгорода, относящихся к 10-11 веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. Кроме того, кокошниками такого рода головные уборы называли лишь в нескольких губерниях России. В других русских землях у схожих с кокошниками головных уборов были другие названия: «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй».

Да и сомнительно, что такой древний предмет мог произойти просто от сходства с гребнем петуха и быть просто головным убором. А тот факт, что он очень древний, не вызывает никакого сомнения, потому что кокошник, в частности, и славянские женские головные уборы можно найти в древней древности у разных народов – от древних иберов Иберийского полуострова (ныне Испания и Португалия), этрусков, скифов, греков и римлян, до средневековых королев.

http://clubs.ya.ru/4611686018427462728/replies.xml?item_no=204

Серия сообщений "Головной убор":

Часть 1 - Русский народный свадебный костюм.

Часть 2 - Русские головные уборы: какими они были? Женщины.

...

Часть 13 - Русские девичьи головные уборы в живописи.

Часть 14 - Головные уборы из Рязанского музея.

Часть 15 - Русский народный костюм.

Часть 16 - Женские ювелирные головные уборы XI - XIII вв. от Олега Федорова.

Часть 17 - По одёжке встречают. Женский национальный костюм.

...

Часть 26 - Особенности русского народного костюма.

Часть 27 - Древнерусский женский ювелирный головной убор XI - XIII вв., рисунки-реконструкции Олега Федорова.

Часть 28 - Женские головные уборы из русского народного костюма.

Серия сообщений "Свадебный костюм":

Часть 1 - Русский народный свадебный костюм.

Часть 2 - Мужская рубаха.

...

Часть 11 - Русский свадебный обряд.

Часть 12 - Русский народный свадебный костюм. Рисунки для вышивания и вязания.

Часть 13 - Русский народный костюм.

Серия сообщений "Мужской костюм":

Часть 1 - Русские головные уборы: какими они были? Мужчины.

Часть 2 - Как мода пришла в Россию.

...

Часть 11 - Мундиры русских войск - Киль Лев Иванович 1815 год.

Часть 12 - Русский народный свадебный костюм. Рисунки для вышивания и вязания.

Часть 13 - Русский народный костюм.

Часть 14 - КРЕСТЬЯНСКИЙ КОСТЮМ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Часть 15 - Мужской костюм древней Руси.

...

Часть 19 - Русские придворные платья. Часть I.

Часть 20 - Русские придворные платья. Часть II.

Часть 21 - РУССКИЙ КОСТЮМ В XVIII ВЕКЕ.