Это цитата сообщения tantana Оригинальное сообщение

https://www.youtube.com/watch?v=Bd8DlGA4L4E&ab_channel=%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%902022

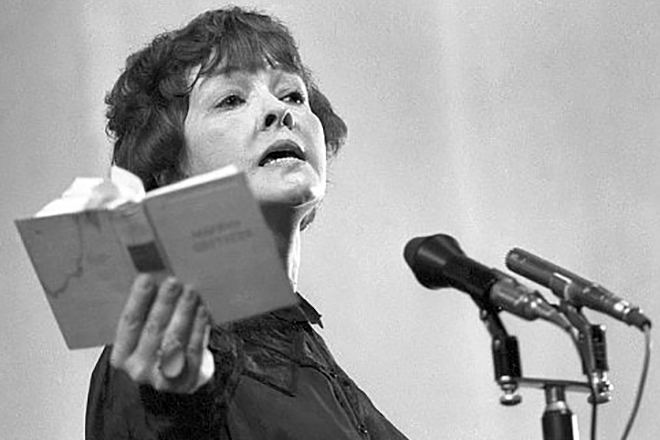

Ахмадулина Белла Ахатовна (10 апреля 1937 — 29 ноября 2010) —советская и российская поэтесса, писательница, переводчица. Член Союза писателей СССР, исполкома Русского ПЕН-центра, Общества друзей Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Почётный член Американской академии искусств и литературы. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации.

Имя Беллы Ахмадулиной — один из символов поэтического бума 1960-х годов. Наряду с Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским,Булатом Окуджавй, Евгением Евтушенко, она покоряла публику своими стихами в Политехническом, на стадионах, площадях.

Сама Белла никогда не называла себя поэтессой, только — поэтом

Лучшие стихи Беллы Ахмадулиной хорошо известны широкому читателю. Круг тем, к которым она обращалась в своём творчестве, невероятно широк: от проникновенной любовной лирики до глубоких философских обобщений. Одна из характерных особенностей её творчества — умение увидеть прекрасное в обыденном, изящное и утончённое в повседневном. Но самым удивительным и загадочным из всех жизненных явлений для поэтессы на протяжении всего её творческого пути была любовь. Для Ахмадулиной — это чудо, стихия, дар свыше:

Дождь в лицо и ключицы,

и над мачтами гром.

Ты со мной приключился,

словно шторм с кораблем.

То ли будет, другое…

Я и знать не хочу —

разобьюсь ли о горе,

или в счастье влечу.

Мне и страшно, и весело,

как тому кораблю…

Не жалею, что встретила.

Не боюсь, что люблю.

Чтобы любить — требуется мужество. Впереди возможны разочарования, предательство, разлука. Однако для поэтессы нет ничего случайного и напрасного в жизни, и любая встреча оправдана, если в ней, пусть и ненадолго, будет присутствовать гармония, созвучие двух сердец. Музыка, присутствующая во всём — одна из главных поэтических категорий в творчестве Беллы Ахмадулиной:

Так щедро август звезды расточал.

Он так бездумно приступал к владенью,

и обращались лица ростовчан

и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.

Так падали мне на плечи созвездья,

как падают в заброшенном саду

сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,

соседей наших клавиши сердили,

к старинному роялю музыкант

склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.

О, можно было инструмент расстроить,

но твоего созвучия со мной

нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,

так недалеко звезды пролегали,

бульварами шагали моряки,

и девушки в косынках пробегали.

Все то же там паденье звезд и зной,

все так же побережье неизменно.

Лишь выпали из музыки одной

две ноты, взятые одновременно.

Ахмадулина и Евтушенко

Многие стихи Беллы Ахмадулиной, посвящённые любовной теме, основаны на её личном опыте. Так, одно из популярных ранних стихотворений «Я думала, что ты мой враг…» описывает личную драму поэтессы. Оно посвящено её первому мужу — Евгению Евтушенко — и было написано незадолго до разрыва. История их любви началась в 1955 году, когда Евтушенко было 23, а Белле всего 18 лет. Поэт был восхищен гениальными поэтическими строками в журнале «Октябрь» — особенно когда узнал, что они принадлежат десятикласснице. Потом на одном из поэтических вечеров он встретился с автором строк лично и был поражён красотой и изяществом юного дарования.

Увы, их чувство не выдержало простого жизненного испытания — Евтушенко оказался не готов к рождению ребёнка, и Белле пришлось сделать аборт. После этого их брак постепенно распался:

Я думала, что ты мой враг,

что ты беда моя тяжелая,

а вышло так: ты просто враль,

и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежная

бросал монету в снег.

Загадывал монетой,

люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал

там, в Александровском саду,

и руки грел, а все обманывал,

всё думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,

похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься.

В глазах ни сине, ни черно.

О, проживешь, не опечалишься,

а мне и вовсе ничего.

Но как же всё напрасно,

но как же всё нелепо!

Тебе идти направо.

Мне идти налево.

Помимо любовной темы в творчестве Беллы Ахатовны одной из самых популярных является тема дружбы. Для поэтессы это одна из самых сильных форм душевной и духовной зависимости, потому что речь чаще всего идёт о союзе единомышленников и, соответственно, о самой высокой степени родства. Поэтому дружба — понятие в высшей степени ответственное и ко многому обязывающее. И поэтому так тяжело терять тех, вместе с кем уходит значимая часть жизни, а, может быть, и эпохи. В двадцатидвухлетнем возрасте Белла Ахмадулина написала одно из самых известных своих стихотворений «По улице моей…», которое вскоре было положено на музыку выдающимся композитором Микаэлом Таривердиевым, и романс был исполнен Аллой Пугачёвой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром…»:

По улице моей который год

звучат шаги — мои друзья уходят.

Друзей моих медлительный уход

той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,

нет в их домах ни музыки, ни пенья,

и лишь, как прежде, девочки Дега

голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх

вас, беззащитных, среди этой ночи.

К предательству таинственная страсть,

друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!

Посверкивая циркулем железным,

как холодно ты замыкаешь круг,

не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!

Твой баловень, обласканный тобою,

утешусь, прислонясь к твоей груди,

умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,

на том конце замедленного жеста

найти листву, и поднести к лицу,

и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,

твоих концертов строгие мотивы,

и — мудрая — я позабуду тех,

кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,

свой тайный смысл доверят мне предметы.

Природа, прислонясь к моим плечам,

объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,

из бедного невежества былого

друзей моих прекрасные черты

появятся и растворятся снова.

Кроме литературного таланта Белла Ахмадулина обладала и актерскими способностями. В 1964 году она снялась в роли журналистки в фильме «Живёт такой парень…», в 1970 году зрители увидели молодую поэтессу в фильме «Спорт, спорт, спорт…». Но всё же быстрая кинематографическая слава не смогла увлечь девушку сильнее, чем поэзия — главное занятие её жизни. Начиная с 1962 года, со сборника «Струна», последовал длинный ряд поэтических книг, в которых Белла Ахмадулина проявила себя не только как реформатор русского стиха, но и как наследник русской литературной традиции. В частности, есть какая-то особая, мистическая связь между ней и Анной Ахматовой — даже в самом звучании имён. Отголоски, отзвуки судьбы Анны Ахматовой слышны в стихах Беллы Ахатовны:

Я завидую ей — молодой

и худой, как рабы на галере:

горячей, чем рабыни в гареме,

возжигала зрачок золотой

и глядела, как вместе горели

две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,

потому что сама захотела,—

нарушенье черты и предела

и востока незваная власть,

так — на северный край чистотела

вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена

были схожи основой кромешной,

лишь однажды взглянула с усмешкой,

как метелью лицо обмела.

Что же было мне делать — посмевшей

зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой

до печали, но до упаданья

головою в ладонь, до страданья,

я завидую ей же — седой

в час, когда не прервали свиданья

две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,

с вещим слухом, окликнутым зовом,

то ли голосом чьим-то, то ль звоном,

излученным звездой и звездой,

с этим неописуемым зобом,

полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,

нищей пленнице рая и ада.

О, когда б я была так богата,

что мне прелесть оставшихся дней?

Но я знаю, какая расплата

за судьбу быть не мною, а ей.

Белла Ахмадулина и Юрий Нагибин

Безусловно, есть и «цветаевский след» в творчестве русской поэтессы-шестидесятницы. В частности, отсюда рефлексия по поводу собственного предназначения как поэта, извечный конфликт «я» и мира, особая энергия стиха, связанная с ярко выраженным, чисто поэтическим максимализмом. Поэтому в стихах Ахмадулиной присутствует, в том числе, диалог с великой предшественницей, чью судьбу она невольно примеряет на себя, чьей дорогой продолжает идти в мир поэтического слова:

Четверть века, Марина, тому,

как Елабуга ластится раем

к отдохнувшему лбу твоему,

но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,

что тебе удалось как удача,

я добавлю бесформенный звук

дважды мною пропетого плача?

Две бессмыслицы — мертв и мертва,

две пустынности, два ударенья —

царскосельских садов дерева,

переделкинских рощиц деревья.

И усильем двух этих кончин

так исчерпана будущность слова.

Не осталось ни уст, ни причин,

чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда

есть свобода и есть безмятежность:

перед кем пламенеть от стыда,

оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?

Без прощения, без обещанья

имена их любовью твоей

были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей

только два тебе есть утешенья:

что не знала двух этих смертей

и воспела два этих рожденья.

Постепенно поэзия Ахмадулиной становится всё более фундаментальной, в ней всё чаще проявляются философские темы, в частности — тема самоопределения, творческой самоидентификации. Начиная с момента рождения, человек приходит в мир с особой миссией. Осознание этого факта, равно как и своей особости, избранности при всяком отсутствии мании величия рано приходит к поэтессе. И вместе с тем приходят муки сомнений: что ноша непосильна, что простой «птичке-невеличке» не справиться с этим грузом, не оправдать возложенных на неё высшей силой высоких надежд:

Это я — в два часа пополудни

Повитухой добытый трофей.

Надо мною играют на лютне.

Мне щекотно от палочек фей.

Лишь расплыв золотистого цвета

понимает душа — это я

в знойный день довоенного лета

озираю красу бытия.

«Буря мглою…», и баюшки-баю,

я повадилась жить, но, увы, —

это я от войны погибаю

под угрюмым присмотром Уфы.

Как белеют зима и больница!

Замечаю, что не умерла.

В облаках неразборчивы лица

тех, кто умерли вместо меня.

С непригожим голубеньким ликом,

еле выпростав тело из мук,

это я в предвкушенье великом

слышу нечто, что меньше, чем звук.

Лишь потом оценю я привычку

слушать вечную, точно прибой,

безымянных вещей перекличку

с именующей вещи душой.

Это я — мой наряд фиолетов,

я надменна, юна и толста,

но к предсмертной улыбке поэтов

я уже приучила уста.

Словно дрожь между сердцем и сердцем,

есть меж словом и словом игра.

Дело лишь за бесхитростным средством

обвести ее вязью пера.

— Быть словам женихом и невестой! —

это я говорю и смеюсь.

Как священник в глуши деревенской,

я венчаю их тайный союз.

Вот зачем мимолетные феи

осыпали свой шепот и смех.

Лбом и певческим выгибом шеи,

о, как я не похожа на всех.

Я люблю эту мету несходства,

и, за дальней добычей спеша,

юной гончей мой почерк несется,

вот настиг — и озябла душа.

Это я проклинаю и плачу.

Пусть бумага пребудет бела.

Мне с небес диктовали задачу —

я ее разрешить не смогла.

Я измучила упряжью шею.

Как другие плетут письмена —

я не знаю, нет сил, не умею,

не могу, отпустите меня.

Это я — человек-невеличка,

всем, кто есть, прихожусь близнецом,

сплю, покуда идет электричка,

пав на сумку невзрачным лицом.

Мне не выпало лишней удачи,

слава богу, не выпало мне

быть заслуженней или богаче

всех соседей моих по земле.

Плоть от плоти сограждан усталых,

хорошо, что в их длинном строю

в магазинах, в кино, на вокзалах

я последнею в кассу стою —

позади паренька удалого

и старухи в пуховом платке,

слившись с ними, как слово и слово

на моем и на их языке.

Ахмадулина и Мессерер

Тема творчества, мучительного поиска истины и «тайного смысла предметов» становится определяющей в поэзии Ахмадулиной. В стихотворении «Чужая машинка» поэтесса делится с читателем размышлениями о том, как важно научиться простоте выражения, отказавшись от «грешного излишка» слова. Высокопарность — свойство, убивающее подлинность речи. Наделение внутренней жизнью, даже душой, предметов-атрибутов творчества (в данном случае, пишущей машинки) — традиция, идущая от Цветаевой (достаточно вспомнить строки «мой письменный верный стол»). Осмысление как подлинной святыни всего, что связано с творческим процессом — черта, характерная для Ахмадулиной:

Моя машинка — не моя.

Мне подарил ее коллега,

которому она мала,

а мне как раз, но я жалела

ее за то, что человек

обрек ее своим повадкам,

и, сделавшись живей, чем вещь,

она страдала, став подарком.

Скучал и бунтовал зверек,

неприрученный нрав насупив,

и отвергал как лишний слог

высокопарнейший мой суффикс.

Пришелец из судьбы чужой

переиначивал мой почерк,

меня неведомой душой

отяготив, но и упрочив.

Снесла я произвол благой

и сделаюсь судьбой моею —

всегда желать, чтоб мой глагол

был проще, чем сказать умею.

Пока в себе не ощутишь

последней простоты насущность,

слова твои — пустая тишь,

зачем ее слагать и слушать?

Какое слово предпочесть

словам, их грешному излишку —

не знаю, но всего, что есть,

упор и понуканье слышу.

Авторские раздумья о творчестве и его предназначении, связанном с постижением подлинного смысла вещей, становятся неотъемлемой частью художественной картины мира Беллы Ахмадулиной. Дороже, чем родное дитя, для поэтессы «детище речи» — то, благодаря чему из чернильной склянки извлекается образ вселенной в её подлинном, первозданном виде. Оттого священны бумага, перо и всё, что пробуждает в поэте настоящего провидца. Это сакральное материнство, неизбывная любовь к слову выше прочих чувств, потому что в Слове заложено стремление служить истине, единственно возможной правде:

Что за мгновенье! Родное дитя

дальше от сердца,

чем этот обычай:

красться к столу

сквозь чащобу житья,

зренье возжечь

и следить за добычей.

От неусыпной засады моей

не упасется ни то и ни это.

Пав неминуемой рысью

с ветвей,

вцепится слово

в загривок предмета.

Эй, в небесах!

Как ты любишь меня!

И, заточенный

в чернильную склянку,

образ вселенной глядит

из темна,

муча меня, как сокровище скрягу.

Так говорю я и знаю, что лгу.

Необитаема высь надо мною.

Гаснут два фосфорных пекла

во лбу.

Лютый младенец

кричит за стеною.

Спал, присосавшись

к сладчайшему сну,

ухом не вел, а почуял измену.

Все — лишь ему,

ничего — ремеслу,

быть по сему,

и перечить не смею.

Мне — только маленькой

гибели звук:

это чернил перезревшая влага

вышибла пробку.

Бессмысленный круг

букв нерожденных

приемлет бумага.

Властвуй, исчадие крови моей!

Если жива —

значит, я недалече.

Что же, не хуже других матерей

я — погубившая детище речи.

Чем я плачу за улыбку твою,

я любопытству людей

не отвечу.

Лишь содрогнусь

и глаза притворю,

если лицо мое

в зеркале встречу.

Из устоявшейся литературной традиции, соединённой с личным авторским опытом, вырастает у Ахмадулиной образ сада. Сад Ахмадулиной — это место, где на благодатной словесной почве рождаются множественные смыслы мироздания. Это иное измерение, в котором можно обжечь щёку о «Пушкина неотвратимый взгляд» и преобразовать природу в тетрадные строки:

Опять сентябрь, как тьму времен назад,

и к вечеру мужает юный холод.

Я в таинствах подозреваю сад:

все кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшней, а только веселей,

что призраком населена округа.

Я в доброте моих осенних дней

ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль

списать в тетрадь — с последнею росою

траву и воздух, в зримую спираль

закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,

воспринятое некогда луною,

проделало обратный путь лучей

и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,

свободен с обожаньем иль укором

иных людей, иные времена

оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе

так мучат нас ее пустые камни?

О, знаю я, кто пристальней, чем все,

ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,

для вечности в окне оставив щелку.

И Пушкина неотвратимый взгляд

ночь напролет мне припекает щеку.

Белла в детстве

Поэзия Ахмадулиной наполнена особой энергией, скрытым и явным эротизмом, стремлением постигать жизнь во всех её проявлениях. Это самооткровение и дерзость, и подлинная история жизни поэтессы, её семейных отношений. Через год после развода с Евтушенко Ахмадуллина стала пятой женой Юрия Нагибина. От Эльдара Кулиева, сына балканского классика Касына Кулиева, Ахмадулина родила дочь Елизавету. В 1974 году вышла замуж в четвёртый и последний раз — за театрального художника Бориса Месерера. Но какие бы разочарования и обиды ни сопровождали жизнь поэтессы — любовь остаётся её главной путеводной нитью, её нравственным ориентиром и ценностью, которую «не отнять у души»:

Не довольно ли нам пререкаться,

Не пора ли предаться любви,

Чем старинней наивность романса,

Тем живее его соловьи.

Толь в расцвете судьбы, толь на склоне

Что я знаю про век и про дни,

Отвори мне калитку в былое,

И былым мое время продли.

Наше ныне нас нежит и рушит,

Но туманы сирени висят.

И в мантилье из сумрачных кружев

Кто-то вечно спускается в сад.

Как влюблен он, и нежен, и статен,

О, накинь, отвори, поспеши,

Можно все расточить и растратить,

Но любви не отнять у души.

Отражен иль исторгнут роялем

Свет луны — это тайна для глаз,

Но поющий всегда отворяет

То, что было закрыто для нас.

Блик рассвета касается лика,

Мне спасительны песни твои,

И куда б ни вела та калитка,

Подари, не томи, отвори!

Белле Ахатовне Ахмадулиной удалось создать особый поэтический язык и предвосхитить поэзию постмодерна. Её поэтика отличается неожиданностью и новизной рифмы, интертекстуальностью, многоуровневостью смыслов. И всё же простому читателю Ахмадулина запомнилась в первую очередь по замечательным песням на её стихи. Например, в знаменитом фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятом по пьесе Островского «Бесприданница»:

А напоследок я скажу:

Прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу иль восхожу

к высокой степени безумства.

Как ты любил? Ты пригубил

погибели. Не в этом дело.

Как ты любил? Ты погубил.

Но погубил так неумело.

Так напоследок я скажу…

Работу малую висок

еще вершит. Но пали руки,

И стайкою, наискосок,

Уходят запахи и звуки.

А напоследок я скажу:

Прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу иль восхожу

К высокой степени безумства.

Происхождение Беллы Ахмадулиной было весьма специфическим. В ней объединились русская, татарская и итальянская кровь. Татарами были ее предки по линии отца, крупного таможенного начальника Ахата Валеевича. Итальянцы, обосновавшиеся в России, присутствовали в роду со стороны матери Надежны Макаровны.

Имя поэтессы, полученное при рождении, - Изабелла. Вот что она сама рассказывала о его появлении: "Моя мать в тридцатых годах была помешана на Испании. Она бабушку просила найти для новорожденной испанское имя. Но в Испании все-таки Изабель. Бабушка даже думала, что королеву называют Изабелла, а по-настоящему королеву называют Изабель. Но я рано спохватилась и сократила все это до Белла". Также она признавалась, что только Александр Твардовский называл ее Изабеллой Ахатовной.

В раннем детстве, когда ее родители были постоянно заняты на работе, большую часть времени девочка проводила с бабушкой, которая вместе с будущей поэтессой подбирала бездомных животных. Эту любовь к кошкам и собакам Белла сохранила на всю жизнь и передала своим дочерям(Белла Ахатовна удочерила из детского дома девочку Анну, а в 1973 году родила от Эльдара Кулиева дочь Елизавету).

В школе Белла училась с неохотой, часто пропускала уроки и отдавала предпочтения только занятиям литературы. Ахмадулина была начитанной для своего возраста девочкой и с ранних лет писала без грамматических ошибок.

Первые стихи Беллы появились в школьные годы. Интересно, что первые произведения девушка создавала под впечатлением от творчества Гарриет Бичер-Стоу, автора романа «Хижина дяди Тома». Свои стихотворные строки Ахмадулина посвящала угнетенным темнокожим рабам и их детям.

После окончания школы Ахмадулина провалилась на вступительных экзаменах на журналистском факультете МГУ, куда она поступала по желанию семьи. Она не смогла ответить на вопрос о главной советской газете "Правда", которую никогда не читала. После этого она работала в газете "Метростроевец", где получила возможность публиковать не только статьи, но и стихи.

В 1956 Белла Ахмадулина поступила туда, куда и мечтала — в Литературный институт. Но в 1959 году, когда в СССР грянул скандал с присуждением Борису Пастернаку Нобелевской премии, Ахмадулина отказалась подписывать письмо с осуждением «предателя родины». За это она была отчислена из вуза. Ахмадулиной удалось устроиться внештатным корреспондентом «Литературной газеты» в Иркутске. Вскоре главный редактор, пораженный талантом Беллы, поспособствовал ее возвращению в Литературный институт. Ахмадулина с отличием окончила вуз в 1960 году.

Последний муж Беллы Ахмадулиной, скульптор и театральный художник Борис Мессерер, после знакомства с поэтессой взялся собирать ее "подаренные" стихи - ту часть ее творчества, которая разошлась между ее друзьями и случайными знакомыми на тетрадных листках и салфетках. Набрался целый четырехтомник, позже изданный Мессерером.

https://web.archive.org/web/20080327094206/http://ahmadulina.ouc.ru/