Художники-супруги: Качура-Фалилеева Е. Н. и Фалилеев В. Д... АукционноЖанровоПортретное (есть18+)

15-04-2018 02:38

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение

Художники-супруги: Качура-Фалилеева Е. Н. и Фалилеев В. Д... АукционноЖанровоПортретное

Ekaterina Nikolaevna Kachura-Falileeva (Russian, 1886–1948)

Качура-Фалилеева (урожд. Рогаль-Качура) Екатерина Николаевна/Katchura-Falilejewa (Kaciura-Falileewa) {22 октября / 3 ноября 1886 (Варшава) (по другим данным 14 ноября 1889, Каменец-Подольский) – 6 февраля 1948 (Рим)}. График, живописец.

Качура-Фалилеева (урожд. Рогаль-Качура) Екатерина Николаевна/Katchura-Falilejewa (Kaciura-Falileewa) {22 октября / 3 ноября 1886 (Варшава) (по другим данным 14 ноября 1889, Каменец-Подольский) – 6 февраля 1948 (Рим)}. График, живописец.

Дочь генерал-майора лейб-гвардии Волынского полка Н. С. Рогаля-Качуры. Училась в Каменец-Подольской женской гимназии (1901–1903). В 1907 окончила живописное отделение Одесского художественного училища. В 1907–1914 училась в ИАХ у Д. Н. Кардовского и Н. Н. Дубовского; посещала академическую мастерскую В. В. Матэ. В январе 1909 вышла замуж за В. Д. Фалилеева. В 1911 и 1912 работала с мужем в Италии; на Капри познакомилась с М. Горьким, исполнила его портрет (офорт, 1912). До 1916 супруги жили в С.-Петербурге и на Волге, в 1917–1924 – в Москве.

Работала в технике монотипии, литографии и офорта, реже писала маслом и пастелью. Участвовала в Весенних выставках в залах ИАХ (1910 и 1913), Выставке рисунков и эстампов в залах ИАХ (1915), 8-й выставке графических искусств русских и иностранных художников (М., 1917), 2-й выставке картин Профессионального союза художников-живописцев (М., 1918), VI Государственной выставке гравюр (М., 1919), выставках «Мир искусства» (М., 1916, 1921; Пг., 1916 и 1917), МТХ (23-я, М., 1917), ТПХВ (48-я; М., 1923), СРХ (Весенняя; М., 1923), АХРР (4-я и 6-я; М., 1923 и 1924), «Жар-цвет» (М., 1924). В 1923 выпустила альбом литографий «Павильоны сельскохозяйственной выставки в Москве».

В 1924–1926 жила с мужем в Стокгольме. Здесь в 1924 с ее иллюстрациями вышла книга о Москве на шведском, немецком и английском языках. В 1926 супруги переехали в Берлин. Здесь участвовали в групповых выставках, в том числе в Выставке русского искусства (1930); провели несколько собственных выставок. В берлинском доме Фалилеевых бывали русские художники, как эмигранты, так и приезжающие из СССР (К. И. Горбатов, И. Г. Мясоедов, Ф. С. Богородский и др.). Работы художницы продолжали экспонироваться на выставках в СССР, в частности на юбилейной выставке «Гравюра СССР за 10 лет» в Москве (1927).

В 1938 обосновалась с мужем в Риме. Занималась в основном живописью, исполняла портреты, пейзажи и сюжетные картины по русским мотивам, часто обращалась к образам старой Москвы. В апреле 1940 вместе с мужем и некоторыми другими россиянами (Белобородов, Браиловские и др.) участвовала в XXXII выставке Galleria di Roma, посвященной художникам-иностранцам, проживающим в итальянской столице. В октябре 1942 провела в галерее La Barcaccia совместную выставку с мужем и дочерью Екатериной (Фалилеева-Сантопиетро, скульптор и иконописец). В октябре-ноябре 1942 их выставка состоялась в галерее Buchetti. В апреле 1945 показала в римской галерее San Marco серию картин, воспроизводящих мистический и религиозный облик России.

Похоронена на кладбище Верано.

Несколько работ художника были проданы на аукционах, в том числе картина ниже «Русская мадонна», приобретена на Bonhams New Bond Street «Русская продажа» в 2015 году за $42,205.

Пасхальная открытка

Vadim Dmitrievich Falileev (Russian, 1879-1950)

Фалилеев Вадим Дмитриевич – выдающийся гравер первой трети ХХ столетия, к которому как нельзя лучше подходит определение peintre-graveur – гравер-живописец, видящий возможность создать произведение печатной графики, по выразительности и силе воздействия не уступающее живописному. С его работами связано представление о цветной линогравюре, цветной ксилографии, цветном офорте этого времени. В его творчестве нашли также отражение интерес к искусству старых европейских мастеров и японской гравюре.

Фалилеев Вадим Дмитриевич – выдающийся гравер первой трети ХХ столетия, к которому как нельзя лучше подходит определение peintre-graveur – гравер-живописец, видящий возможность создать произведение печатной графики, по выразительности и силе воздействия не уступающее живописному. С его работами связано представление о цветной линогравюре, цветной ксилографии, цветном офорте этого времени. В его творчестве нашли также отражение интерес к искусству старых европейских мастеров и японской гравюре.

Фалилеев Вадим Дмитриевич {Falileieff V. 1/13 января 1879 (с. Маис, ныне Никольский район Пензенской обл.) – 5 августа 1950 (Рим).} – живописец, график, гравер, иллюстратор. Один из крупнейших русских граверов первой четверти XX века. Благодаря его творчеству (наряду с творчеством Остроумовой-Лебедевой) гравюра в России стала самостоятельным направлением в изобразительном искусстве.

Из купеческой семьи. Окончил Мариинское земледельческое училище в Пензе. В 1899–1901 учился в Пензенском художественном училище, в 1902–1903 – в Киевской художественной школе, в 1903 – в школе кн. М. К. Тенишевой и в подготовительных рисовальных классах Я. С. Гольдблата в С.-Петербурге. В 1903 поступил в ИАХ, учился у Я. Ф. Ционглинского, И. И. Творожникова, Г. Р. Залемана и П. Е. Мясоедова. В 1905 начал изучать гравюру под руководством В. В. Матэ, в декабре 1907 перешел в его мастерскую.

Занимался офортом, ксилографией, линогравюрой, искусством силуэта. Первые гравюры показал в 1906 на выставках «Мир искусства» в С.-Петербурге и СРХ в Москве. В 1907 получил 1-ю премию на выставке «Blanc et Noir» в залах ИАХ; на эти деньги побывал в Мюнхене, Берлине, Вене и Париже. В 1909–1910 участвовал в выставках СРХ в С.-Петербурге и Киеве. В ноябре 1910 получил звание художника и заграничное пенсионерство за офорты с картин Пуссена, Рембрандта и Веронезе.

В 1911 с женой Е. Н. Качура-Фалилеевой работал в Италии, участвовал в Международной выставке в Риме. На Капри встречался с М. Горьким, исполнил его портреты в офорте и линогравюре. Создал серию линогравюр «Русские народные игрушки»; некоторые из них были воспроизведены в журнале «Аполлон» (1912. № 2). Получил повторную заграничную командировку за офорты с картин Рафаэля и Тинторетто и виды итальянских городов. Осенью 1912 уехал с женой в Париж, где провел персональную выставку, затем в Италию.

Саша Черный с супругой (слева) и супруги Фалилеевы.

В 1913 вернулся в С.-Петербург. Работал для журналов и издательств, оформил книги Саши Черного: «Живая азбука», «Тук-тук», «Вербочки» и др. В 1913–1916 жил на Волге в селе у родных. Создал много офортов и цветных линогравюр с видами Волги и картинами деревенской жизни. Осенью 1916 поселился в Москве. В 1916–1917 исполнил по заказу А. В. Щусева серию эстампов о строительстве Казанского вокзала, создал офорты с видами Рима, графические портреты родных и друзей.

В 1910-е участвовал в выставках «Мир искусства» (М., 1912; Киев, 1913; Пг., 1917), СРХ (Киев, 1910), рисунков и эстампов в залах АХ (1912, 1915), Международной выставке печатного дела и графики в Лейпциге (1914) и др. В январе 1917 провел персональную выставку в Гравюрном кабинете Румянцевского музея в Москве.

После революции некоторое время был деканом графического факультета и профессором литографии в московских ГСХМ (ВХУТЕМАС), читал лекции по технике гравюры и фотомеханической репродукции, истории и эстетике книги, работал в Пролеткульте. Среди его учеников – В. Д. Бубнова, И. А. Соколов и др. Написал в помощь начинающим художникам книгу «Офорт и гравюра резцом» (М.; Л., 1925). Возглавлял технический отдел Госиздата. Создал графические циклы «Дожди» (сухая игла), «Италия» (линогравюры), «Осень» (лино-гравюры), много литографических портретов (Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, Н. А. Бердяев, художники В. Д. Бубнова, И. Н. Павлов, В. А. Ватагин, К. Ф. Юон и др.). Исполнил гравюры для монографии В. Л. Волькенштейна «Паганини» (1920) и для книги М. Морозова «О-Тао» (1921), обложку к сборнику стихов Е. Я. Стырской «Мутное вино» (1922). Участвовал в московских выставках: Профессионального союза художников-живописцев (1918), IV Государственной выставке (1921), «Мир искусства» (1921), общества «Жар-цвет» (1924), 4-й выставке АХРР (1924), в выставке «Русская литография за 25 лет» в Петрограде (1923).

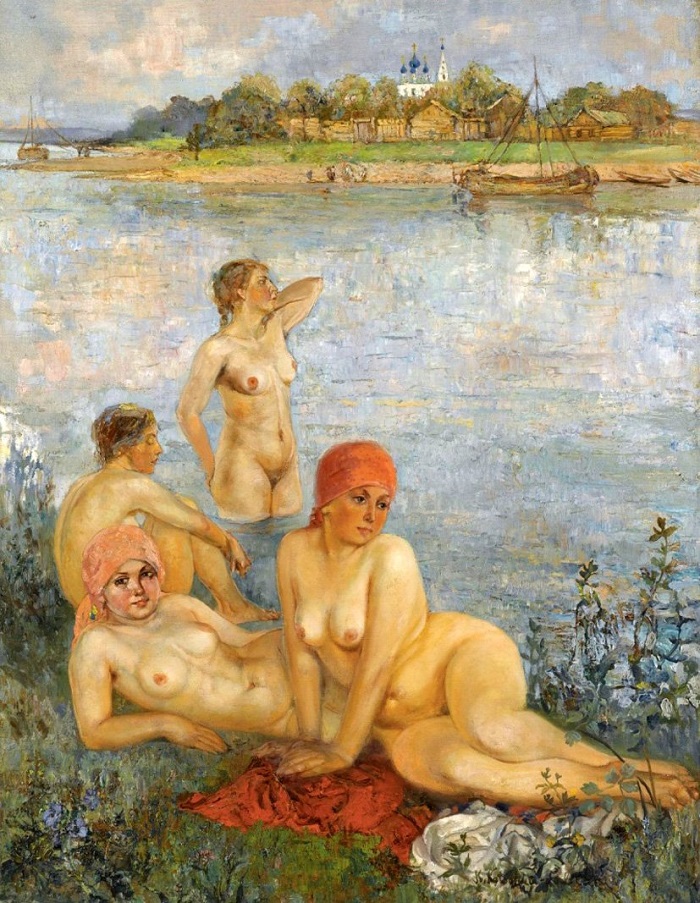

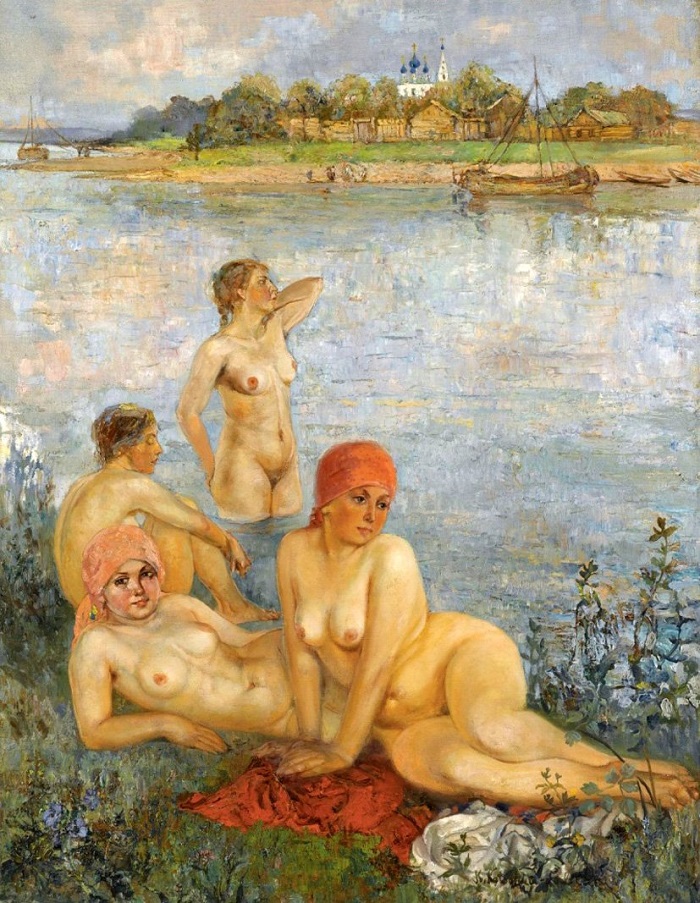

В мае 1924 эмигрировал с женой в Швецию. Около двух лет рисовал плакаты и портреты. Провел в Стокгольме три выставки, участвовал в Выставке русского искусства в Америке (1924/1925), Международной выставке декоративных искусств в Париже (1925; серебряная медаль за книжную графику) и международной выставке «Искусство книги» в Лейпциге (1927). В 1926–1938 жил в Берлине. Занимался в основном живописью: писал маслом и акварелью жанровые сцены из жизни русской деревни, портреты. В берлинском доме Фалилеевых бывали русские художники, как эмигранты, так и приезжающие из СССР (К. И. Горбатов, И. Г. Мясоедов, Ф. С. Богородский и др.). Работы продолжали появляться на выставках графики в СССР.

В 1938 поселился в Риме. Участвовал в групповых выставках в Риме и Милане. В апреле 1940 с женой в числе других русских (А. Я. Белобородов, супруги Браиловские) участвовал в XXXII Международной выставке в Galleria di Roma, посвященной художникам-иностранцам, проживающим в итальянской столице. В октябре 1942 провел в галерее La Barcaccia совместную выставку с женой и дочерью Екатериной (Фалилеева-Сантопиетро, скульптор и иконописец). В октябре-ноябре 1942 их выставка состоялась в галерее Buchetti. Лейтмотивом его работ итальянского периода оставалась Волга; создавал также пейзажи итальянских городов (Рим, Венеция. Неаполь). Незадолго до смерти по приглашению режиссера А. Санина оформил оперу «Кощей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова для Оперного театра в Неаполе.

Похоронен на кладбище Верано в Риме. Дочь, Екатерина Фалилеева-Сантопиетро, передала несколько поздних гравюр в ГРМ; в 1971 в ГРМ состоялась мемориальная выставка. Представлен в отделе графики Британского музея в Лондоне и в музее Мозерн в Гааге.

Работы художника находятся в собраниях:

Государственной Третьяковской галереи;

Государственного Русского музея;

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;

Метрополитен Музея (Нью-Йорк, США);

Музея современно искусства в Гааге (Нидерланды);

Государственных музеев Берлина (Германия) и многих других...

Несколько работ художника были проданы на аукционах.

Биографии:

http://www.artrz.ru/menu/1804645939/1804784188.html

http://www.artrz.ru/menu/1804657331/1804787810.html

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение

Художники-супруги: Качура-Фалилеева Е. Н. и Фалилеев В. Д... АукционноЖанровоПортретное

Ekaterina Nikolaevna Kachura-Falileeva (Russian, 1886–1948)

Качура-Фалилеева (урожд. Рогаль-Качура) Екатерина Николаевна/Katchura-Falilejewa (Kaciura-Falileewa) {22 октября / 3 ноября 1886 (Варшава) (по другим данным 14 ноября 1889, Каменец-Подольский) – 6 февраля 1948 (Рим)}. График, живописец.

Качура-Фалилеева (урожд. Рогаль-Качура) Екатерина Николаевна/Katchura-Falilejewa (Kaciura-Falileewa) {22 октября / 3 ноября 1886 (Варшава) (по другим данным 14 ноября 1889, Каменец-Подольский) – 6 февраля 1948 (Рим)}. График, живописец.Дочь генерал-майора лейб-гвардии Волынского полка Н. С. Рогаля-Качуры. Училась в Каменец-Подольской женской гимназии (1901–1903). В 1907 окончила живописное отделение Одесского художественного училища. В 1907–1914 училась в ИАХ у Д. Н. Кардовского и Н. Н. Дубовского; посещала академическую мастерскую В. В. Матэ. В январе 1909 вышла замуж за В. Д. Фалилеева. В 1911 и 1912 работала с мужем в Италии; на Капри познакомилась с М. Горьким, исполнила его портрет (офорт, 1912). До 1916 супруги жили в С.-Петербурге и на Волге, в 1917–1924 – в Москве.

Работала в технике монотипии, литографии и офорта, реже писала маслом и пастелью. Участвовала в Весенних выставках в залах ИАХ (1910 и 1913), Выставке рисунков и эстампов в залах ИАХ (1915), 8-й выставке графических искусств русских и иностранных художников (М., 1917), 2-й выставке картин Профессионального союза художников-живописцев (М., 1918), VI Государственной выставке гравюр (М., 1919), выставках «Мир искусства» (М., 1916, 1921; Пг., 1916 и 1917), МТХ (23-я, М., 1917), ТПХВ (48-я; М., 1923), СРХ (Весенняя; М., 1923), АХРР (4-я и 6-я; М., 1923 и 1924), «Жар-цвет» (М., 1924). В 1923 выпустила альбом литографий «Павильоны сельскохозяйственной выставки в Москве».

В 1924–1926 жила с мужем в Стокгольме. Здесь в 1924 с ее иллюстрациями вышла книга о Москве на шведском, немецком и английском языках. В 1926 супруги переехали в Берлин. Здесь участвовали в групповых выставках, в том числе в Выставке русского искусства (1930); провели несколько собственных выставок. В берлинском доме Фалилеевых бывали русские художники, как эмигранты, так и приезжающие из СССР (К. И. Горбатов, И. Г. Мясоедов, Ф. С. Богородский и др.). Работы художницы продолжали экспонироваться на выставках в СССР, в частности на юбилейной выставке «Гравюра СССР за 10 лет» в Москве (1927).

В 1938 обосновалась с мужем в Риме. Занималась в основном живописью, исполняла портреты, пейзажи и сюжетные картины по русским мотивам, часто обращалась к образам старой Москвы. В апреле 1940 вместе с мужем и некоторыми другими россиянами (Белобородов, Браиловские и др.) участвовала в XXXII выставке Galleria di Roma, посвященной художникам-иностранцам, проживающим в итальянской столице. В октябре 1942 провела в галерее La Barcaccia совместную выставку с мужем и дочерью Екатериной (Фалилеева-Сантопиетро, скульптор и иконописец). В октябре-ноябре 1942 их выставка состоялась в галерее Buchetti. В апреле 1945 показала в римской галерее San Marco серию картин, воспроизводящих мистический и религиозный облик России.

Похоронена на кладбище Верано.

Несколько работ художника были проданы на аукционах, в том числе картина ниже «Русская мадонна», приобретена на Bonhams New Bond Street «Русская продажа» в 2015 году за $42,205.

Пасхальная открытка

Vadim Dmitrievich Falileev (Russian, 1879-1950)

Фалилеев Вадим Дмитриевич – выдающийся гравер первой трети ХХ столетия, к которому как нельзя лучше подходит определение peintre-graveur – гравер-живописец, видящий возможность создать произведение печатной графики, по выразительности и силе воздействия не уступающее живописному. С его работами связано представление о цветной линогравюре, цветной ксилографии, цветном офорте этого времени. В его творчестве нашли также отражение интерес к искусству старых европейских мастеров и японской гравюре.

Фалилеев Вадим Дмитриевич – выдающийся гравер первой трети ХХ столетия, к которому как нельзя лучше подходит определение peintre-graveur – гравер-живописец, видящий возможность создать произведение печатной графики, по выразительности и силе воздействия не уступающее живописному. С его работами связано представление о цветной линогравюре, цветной ксилографии, цветном офорте этого времени. В его творчестве нашли также отражение интерес к искусству старых европейских мастеров и японской гравюре.Фалилеев Вадим Дмитриевич {Falileieff V. 1/13 января 1879 (с. Маис, ныне Никольский район Пензенской обл.) – 5 августа 1950 (Рим).} – живописец, график, гравер, иллюстратор. Один из крупнейших русских граверов первой четверти XX века. Благодаря его творчеству (наряду с творчеством Остроумовой-Лебедевой) гравюра в России стала самостоятельным направлением в изобразительном искусстве.

Из купеческой семьи. Окончил Мариинское земледельческое училище в Пензе. В 1899–1901 учился в Пензенском художественном училище, в 1902–1903 – в Киевской художественной школе, в 1903 – в школе кн. М. К. Тенишевой и в подготовительных рисовальных классах Я. С. Гольдблата в С.-Петербурге. В 1903 поступил в ИАХ, учился у Я. Ф. Ционглинского, И. И. Творожникова, Г. Р. Залемана и П. Е. Мясоедова. В 1905 начал изучать гравюру под руководством В. В. Матэ, в декабре 1907 перешел в его мастерскую.

Занимался офортом, ксилографией, линогравюрой, искусством силуэта. Первые гравюры показал в 1906 на выставках «Мир искусства» в С.-Петербурге и СРХ в Москве. В 1907 получил 1-ю премию на выставке «Blanc et Noir» в залах ИАХ; на эти деньги побывал в Мюнхене, Берлине, Вене и Париже. В 1909–1910 участвовал в выставках СРХ в С.-Петербурге и Киеве. В ноябре 1910 получил звание художника и заграничное пенсионерство за офорты с картин Пуссена, Рембрандта и Веронезе.

В 1911 с женой Е. Н. Качура-Фалилеевой работал в Италии, участвовал в Международной выставке в Риме. На Капри встречался с М. Горьким, исполнил его портреты в офорте и линогравюре. Создал серию линогравюр «Русские народные игрушки»; некоторые из них были воспроизведены в журнале «Аполлон» (1912. № 2). Получил повторную заграничную командировку за офорты с картин Рафаэля и Тинторетто и виды итальянских городов. Осенью 1912 уехал с женой в Париж, где провел персональную выставку, затем в Италию.

Саша Черный с супругой (слева) и супруги Фалилеевы.

В 1913 вернулся в С.-Петербург. Работал для журналов и издательств, оформил книги Саши Черного: «Живая азбука», «Тук-тук», «Вербочки» и др. В 1913–1916 жил на Волге в селе у родных. Создал много офортов и цветных линогравюр с видами Волги и картинами деревенской жизни. Осенью 1916 поселился в Москве. В 1916–1917 исполнил по заказу А. В. Щусева серию эстампов о строительстве Казанского вокзала, создал офорты с видами Рима, графические портреты родных и друзей.

В 1910-е участвовал в выставках «Мир искусства» (М., 1912; Киев, 1913; Пг., 1917), СРХ (Киев, 1910), рисунков и эстампов в залах АХ (1912, 1915), Международной выставке печатного дела и графики в Лейпциге (1914) и др. В январе 1917 провел персональную выставку в Гравюрном кабинете Румянцевского музея в Москве.

После революции некоторое время был деканом графического факультета и профессором литографии в московских ГСХМ (ВХУТЕМАС), читал лекции по технике гравюры и фотомеханической репродукции, истории и эстетике книги, работал в Пролеткульте. Среди его учеников – В. Д. Бубнова, И. А. Соколов и др. Написал в помощь начинающим художникам книгу «Офорт и гравюра резцом» (М.; Л., 1925). Возглавлял технический отдел Госиздата. Создал графические циклы «Дожди» (сухая игла), «Италия» (линогравюры), «Осень» (лино-гравюры), много литографических портретов (Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, Н. А. Бердяев, художники В. Д. Бубнова, И. Н. Павлов, В. А. Ватагин, К. Ф. Юон и др.). Исполнил гравюры для монографии В. Л. Волькенштейна «Паганини» (1920) и для книги М. Морозова «О-Тао» (1921), обложку к сборнику стихов Е. Я. Стырской «Мутное вино» (1922). Участвовал в московских выставках: Профессионального союза художников-живописцев (1918), IV Государственной выставке (1921), «Мир искусства» (1921), общества «Жар-цвет» (1924), 4-й выставке АХРР (1924), в выставке «Русская литография за 25 лет» в Петрограде (1923).

В мае 1924 эмигрировал с женой в Швецию. Около двух лет рисовал плакаты и портреты. Провел в Стокгольме три выставки, участвовал в Выставке русского искусства в Америке (1924/1925), Международной выставке декоративных искусств в Париже (1925; серебряная медаль за книжную графику) и международной выставке «Искусство книги» в Лейпциге (1927). В 1926–1938 жил в Берлине. Занимался в основном живописью: писал маслом и акварелью жанровые сцены из жизни русской деревни, портреты. В берлинском доме Фалилеевых бывали русские художники, как эмигранты, так и приезжающие из СССР (К. И. Горбатов, И. Г. Мясоедов, Ф. С. Богородский и др.). Работы продолжали появляться на выставках графики в СССР.

В 1938 поселился в Риме. Участвовал в групповых выставках в Риме и Милане. В апреле 1940 с женой в числе других русских (А. Я. Белобородов, супруги Браиловские) участвовал в XXXII Международной выставке в Galleria di Roma, посвященной художникам-иностранцам, проживающим в итальянской столице. В октябре 1942 провел в галерее La Barcaccia совместную выставку с женой и дочерью Екатериной (Фалилеева-Сантопиетро, скульптор и иконописец). В октябре-ноябре 1942 их выставка состоялась в галерее Buchetti. Лейтмотивом его работ итальянского периода оставалась Волга; создавал также пейзажи итальянских городов (Рим, Венеция. Неаполь). Незадолго до смерти по приглашению режиссера А. Санина оформил оперу «Кощей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова для Оперного театра в Неаполе.

Похоронен на кладбище Верано в Риме. Дочь, Екатерина Фалилеева-Сантопиетро, передала несколько поздних гравюр в ГРМ; в 1971 в ГРМ состоялась мемориальная выставка. Представлен в отделе графики Британского музея в Лондоне и в музее Мозерн в Гааге.

Работы художника находятся в собраниях:

Государственной Третьяковской галереи;

Государственного Русского музея;

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;

Метрополитен Музея (Нью-Йорк, США);

Музея современно искусства в Гааге (Нидерланды);

Государственных музеев Берлина (Германия) и многих других...

Несколько работ художника были проданы на аукционах.

http://www.artrz.ru/menu/1804645939/1804784188.html

http://www.artrz.ru/menu/1804657331/1804787810.html

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Художники-супруги: Качура-Фалилеева Е. Н. и Фалилеев В. Д... АукционноЖанровоПортретное (есть18+) | kolybanov - Дневник kolybanov |

Лента друзей kolybanov

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»