Это цитата сообщения repman Оригинальное сообщение

Продолжение. Начало ЗДЕСЬ

Святыни Новодевичьего кладбища

Еще один примечательный надгробный памятник украшает скульптура Христа, стоящего перед массивным гранитным крестом. Речь идет о надгробии жены генерала от кавалерии Анны Акимовны Вершининой (1858-1914). Это чуть ли не самая известная и почитаемая могила петербургского Новодевичьего кладбища. Надгробие содержится в идеальном состоянии верующими, которые регулярно приходят сюда с надеждой на исцеление и помощь. На могильном камне выбиты слова: «Возьмите иго Мое на себя и научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен сердцем, и обретете покой душам вашим».

Памятник с монументальной фигурой Спасителя («Христос, сходящий с горы Фавор») был создан в 1915 году итальянским скульптором Пьетро Кюфферле.

Пьетро (на русский манер — Петр Иосифович или Петр Осипович) Кюфферле (Küfferle, Pietro Angelo Zeno) (1871-1942) работал в Петербурге с 1899 года, заслужив известность как мастер скульптурных портретов и надгробий. После революции «царский скульптор» вернулся в Италию, где некоторые сделанные в России наработки нашли новое применение. В частности, образ Христа, установленный на Новодевичьем кладбище, Кюфферле повторил в серии бюстов и надгробий. Копия данной фигуры установлена также на могиле самого скульптора. Сын мастера, Ринальдо Кюфферле, впоследствии стал известным переводчиком и поэтом.

Достоверных сведений о похороненной здесь А. А. Вершининой (в девичестве Карповой) известно немного. Мы знаем, что она была внучкой генерала, героя 1812 года Акима Акимовича Карпова, чей портрет имеется в Военной галерее Зимнего дворца, и дочерью генерала, которого также звали Акимом Акимовичем, а ее мужем был генерал Алексей Львович Вершинин (1857-1922). Жизнь генеральши окружена множеством легенд. Одна из них гласит, что больная чахоткой и бездетная Анна Вершинина очень жалела о том, что умрет молодой и никто о ней не вспомнит после смерти. Однажды во сне ей явился Христос, который сказал, что если она заранее выкупит на кладбище место и установит там Его бронзовую фигуру, люди будут обязательно приходить туда молиться и добрым словом вспоминать ее. Тогда муж Анны Акимовны купил место на Новодевичьем кладбище и установил там статую, а в 1914 году, когда Анна скончалась, похоронил ее здесь.

Легенда, впрочем, не имеет фактических подтверждений. Во-первых, Анна Вершинина умерла не такой уж молодой: ей было 56 лет. Во-вторых, неизвестно, страдала ли она чахоткой: мы знаем лишь, что умерла она на Кавказских минеральных водах, в Ессентуках, которые вовсе не являются профильным курортом по лечению легочных заболеваний. В-третьих, бездетной генеральша также не была: у нее были сын и дочь. В-четвертых, бронзовая фигура Спасителя появилась на могиле не до смерти Анны Акимовны, а годом позже, в 1915 году.

Так или иначе, могила малоизвестной генеральши превратилась в настоящее место паломничества и считается чудотворной и исцеляющей.

Здесь молятся, просят о помощи, загадывают желания, по бронзовой руке Спасителя льют воду, подставляют чашки и пьют, ходят вокруг, как у могилы Ксении Блаженной, оставляют записочки, цветы, горящие свечи... Студенты местных вузов считают, что статуя Иисуса помогает успешно сдать экзамен.

Объектом массового притяжения верующих данная могила стала относительно недавно, в 1980-х годах, когда мародеры свалили бронзовую фигуру Спасителя с постамента и пытались ее украсть. Памятник удалось спасти. Но возникла легенда о том, что эти вандалы якобы отпилили у статуи ноги, после чего один из них, как по Булгакову, попал под трамвай и сам лишился ног. Нижняя часть скульптуры в настоящее действительно залита бетоном, но неизвестно, сделано ли это для того, чтобы скрыть отсутствие ног или просто для более надежного укрепления статуи.

Стоит сказать, что на рубеже веков полнофигурные скульптуры Христа довольно часто встречались на кладбищах Петербурга (особенно иноверческих), однако до настоящего момента в нашем городе сохранилось лишь два таких памятника, одним из которых является данное захоронение. Второй подобный памятник находится на лютеранском Волковском кладбище — это захоронение баронов Остен-Дризен.

Вторая главная святыня Новодевичьго кладбища — могила Дарьюшки (Дарьи Александровны Шурыгиной, в монашестве Исидоры) (ум. 1854).

Дарья Александровна Шурыгина родилась в конце XVIII века. Рано оставшись сиротой, она взяла на попечение малолетних сестру и брата. Уже в юности она сблизилась с сестрами Горицкого Воскресенского монастыря Вологодской губернии. Когда брат и сестра выросли, Дарьюшка осталась одна и выбрала судьбу богомолки-странницы. В 1845 году вместе сестрами Феофанией и Варсонофией 70-летняя подвижница перебралась в Петербург (пришла пешком!) и поселилась в возрожденном Воскресенском Новодевичьем монастыре. Монахиней она никогда не была, но вскоре люди стали замечать, что эта маленькая бодрая старушка всюду приносит утешение и помогает в разных бедах. Незадолго до смерти Дарьюшка приняла постриг под именем инокини Исидоры. Скончалась она в возрасте около 80 лет.

Нынешний вид могила Дарьюшки приобрела совсем недавно. Прежнее надгробие пострадало от старого дерева, и на его месте был поставлен более надежный памятник. Православные петербуржцы регулярно посещают эту могилу и почитают странницу Дарьюшку не меньше Ксении Блаженной.

Рядом с Дарьюшкой похоронена ее племянница Анастасия. На плите выбиты слова странницы: «Придешь на мою могилку, перекрестись да прочти три раза: "Богородице Дево, радуйся!"»

История Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге

Воскресенский Новодевичий монастырь ведет свою историю с 1740-х годов, когда императрица Елизавета устроила первую в Петербурге православную женскую обитель на месте Смоляного двора (название связано с тем, что там хранили смолу и варили дёготь для Адмиралтейской верфи). В 1748 году был заложен Смольный собор (собор Воскресения Христова) по проекту Ф. Б. Растрелли и началась постройка монастырских корпусов. За монастырем закрепилось название Новодевичий (по отношению к более древним девичьим монастырям в Москве), поскольку первые монахини в него прибыли из Новодевичьих монастырей Москвы и Смоленска.

Первой игуменьей (настоятельницей) Воскресенского Новодевичьего монастыря стала матушка Елпидифора (Екатерина Ивановна Кропотова). Вскоре, однако, пришла эпоха Просвещения, и основную часть покоев Екатерина II отвела для нового учебного заведения — Смольного института благородных девиц. К 1822 году монахинь на территории обители не осталось, и дальнейшая история данного архитектурного ансамбля связана в основном со Смольным институтом. После этого в Санкт-Петербурге длительное время не было ни одного православного женского монастыря.

В 1845 году, то есть через 100 лет с момента основания первой обители, монастырь был возрожден по инициативе великой княжны Ольги Николаевны — дочери Николая I, будущей королевы Вюртемберга. 14 марта 1845 года император утвердил постановление о возобновлении обители. Средства на возрождение монастыря пожертвовали княжна Ольга и сам Николай I, а также другие набожные люди, в том числе Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, помогавшая многим монастырям. Первой игуменьей стала Феофания (1787-1866), в миру Александра Сергеевна Готовцова (Готовцева) (в девичестве Щулепникова). Дворянка, выпускница Смольного института, она рано вышла замуж за генерала, который через несколько месяцев после свадьбы погиб на войне. А еще через 4 года генеральша потеряла дочь. Вдова поступила монахиней в Воскресенский Горицкий монастырь в Вологодской губернии. Когда же ей было около 60 лет, ее назначили на почетный пост игуменьи Новодевичьего монастыря в Петербурге. Первое время монастырь находился на Васильевском острове, близ Благовещенской церкви (на 8-й линии), а затем для сооружения отдельного комплекса был выделен удобный обширный участок на Царскосельской дороге (позднее Забалканский проспект, ныне Московский проспект), у Московской заставы.

В 1845 году, то есть через 100 лет с момента основания первой обители, монастырь был возрожден по инициативе великой княжны Ольги Николаевны — дочери Николая I, будущей королевы Вюртемберга. 14 марта 1845 года император утвердил постановление о возобновлении обители. Средства на возрождение монастыря пожертвовали княжна Ольга и сам Николай I, а также другие набожные люди, в том числе Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, помогавшая многим монастырям. Первой игуменьей стала Феофания (1787-1866), в миру Александра Сергеевна Готовцова (Готовцева) (в девичестве Щулепникова). Дворянка, выпускница Смольного института, она рано вышла замуж за генерала, который через несколько месяцев после свадьбы погиб на войне. А еще через 4 года генеральша потеряла дочь. Вдова поступила монахиней в Воскресенский Горицкий монастырь в Вологодской губернии. Когда же ей было около 60 лет, ее назначили на почетный пост игуменьи Новодевичьего монастыря в Петербурге. Первое время монастырь находился на Васильевском острове, близ Благовещенской церкви (на 8-й линии), а затем для сооружения отдельного комплекса был выделен удобный обширный участок на Царскосельской дороге (позднее Забалканский проспект, ныне Московский проспект), у Московской заставы.

Проект монастырского комплекса был утвержден 12 марта 1848 года. Еще через год были заложены каменные здания. Автором обширного ансамбля в русско-византийском стиле стал архитектор Николай Ефимович Ефимов (конкурс проектов не проводился, зодчий был назначен Николаем I). К сожалению, уже в 1851 году Ефимов скончался, и по его чертежам строительство заканчивали архитекторы Л. Л. Бонштедт и Н. А. Сычев. Главным соборным храмом стал собор Воскресения Христова (Воскресенский собор) с позолоченными чешуйчатыми куполами.

По сторонам от него в монастырских корпусах были устроены два небольших домовых храма с шатровыми колокольнями: церковь Ватопедской (Афонской) иконы Божией Матери и симметричная (больничная) церковь Трех Святителей.

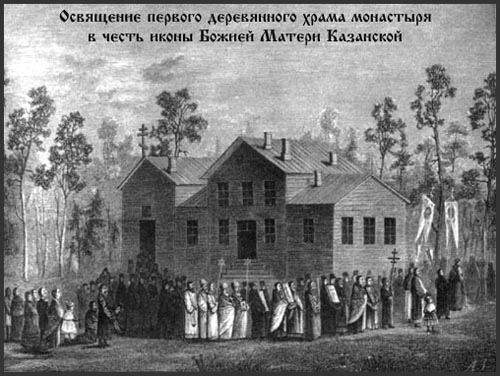

Одновременно с началом строительства комплекса на специально выделенном месте в глубине небольшой рощи было устроено кладбище, при котором 10 октября 1848 года освятили построенную на скорую руку деревянную церковь Казанской иконы Божией Матери

Одновременно с началом строительства комплекса на специально выделенном месте в глубине небольшой рощи было устроено кладбище, при котором 10 октября 1848 года освятили построенную на скорую руку деревянную церковь Казанской иконы Божией Матери

Монахини переселились на новое место в 1854 году. При матушке Феофании Новодевичий монастырь процветал. Ей удалось привлечь щедрых благотворителей и устроить на территории большое хозяйство: свинарники, коровники, пчельники, а также золотошвейную, башмачную и живописную мастерскую, организовать хор. Заслуженная игуменья похоронена на территории монастыря.

Ее могилу можно увидеть у восточной стены главного монастырского храма — Воскресенского собора (в действительности это могила-кенотаф, так как мощи находятся в алтаре.

В 1892-1895 году на одной оси с центральным Воскресенским собором выстроили грандиозную четырехъярусную колокольню с золоченым куполом, напоминающую колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. Эта колокольня по проекту Л. Н. Бенуа и В. П. Цейдлера имела в первом ярусе парадный вход в монастырь, а во втором — церковь преподобного Исидора Пелусиота. Колокольню взорвали в 1933 году, когда стали расширять Московский проспект. В 2016 году возникла идея восстановить колокольню из современных материалов, но краеведы оценивают эту инициативу неоднозначно.

В начале XX века было решено заменить тесную деревянную Казанскую церковь более вместительным каменным храмом-усыпальницей. Проект подготовил известный зодчий Василий Антонович Косяков, автор Морского собора в Кронштадте и множества других произведений. Строительные работы велись в 1908-1912 годах.

По состоянию на 1917 год в петербургском Новодевичьем монастыре проживало более 400 насельниц. После революции монастырь некоторое время существовал под разными названиями, в том числе «колхоз “Труд” общежития Новодевичьего монастыря». Монахини создали церковный приход, который удалось сохранить до 1932 года, хотя архитектурный ансамбль уже начал разрушаться. Тем не менее, на какое-то время монастырь стал центром духовной жизни города: так, в 1927 году здесь разместился Епархиальный совет, а еще через год поселился митрополит Ленинградский и Гдовский Серафим (Чичагов).

В 1932 году по стране прокатилась волна арестов, затронувшая и духовных лиц. Все трудоспособные монахини Новодевичьего монастыря были арестованы и сосланы в Башкирию. В 1937 году 85-летний отец Серафим, живший к тому времени в Подмосковье, был арестован и расстрелян. Кроме того, в 1930-х годах была взорвана колокольня, обезглавлены монастырские храмы и уничтожено их внутреннее убранство, разрушена ограда. Во время блокады Ленинграда в монастыре находился штаб противовоздушной обороны, а после войны — различные учреждения, в том числе Институт электромашиностроения.

Возрождение Новодевичьего монастыря началось в 1996 году.

К настоящему времени почти завершена реставрация главного монастырского храма — Воскресенского собора. В Казанской церкви сейчас регулярно проводятся службы, но снаружи здание закрыто пленкой: с ноября 2015 года ведутся ремонтно-реставрационные работы, которые планируется закончить к началу 2017 года. Как уже было сказано, в ближайшем будущем планируется также восстановить колокольню.

Игуменьей Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге на данный момент является матушка София (в миру Силина).

История Новодевичьего кладбища в Санкт-Петербурге

Позади монастырских строений, за апсидой Казанской церкви, находится Новодевичье кладбище. Изначально оно появилось как монастырское. Кладбище было заложено в 1848 году, а первую монахиню здесь похоронили 10 января 1849 года. Так началась история петербургского Новодевичьего кладбища.

Позади монастырских строений, за апсидой Казанской церкви, находится Новодевичье кладбище. Изначально оно появилось как монастырское. Кладбище было заложено в 1848 году, а первую монахиню здесь похоронили 10 января 1849 года. Так началась история петербургского Новодевичьего кладбища.

Одновременно с основными монастырскими храмами строились и церкви на Новодевичьем кладбище. Помимо вышеупомянутой деревянной Казанской церкви, стоявшей при кладбище и впоследствии замененной нынешним храмом по проекту В. А. Косякова, непосредственно на территории кладбища существовало две каменных церкви-усыпальницы (обе снесены в советское время, в 1929 году.

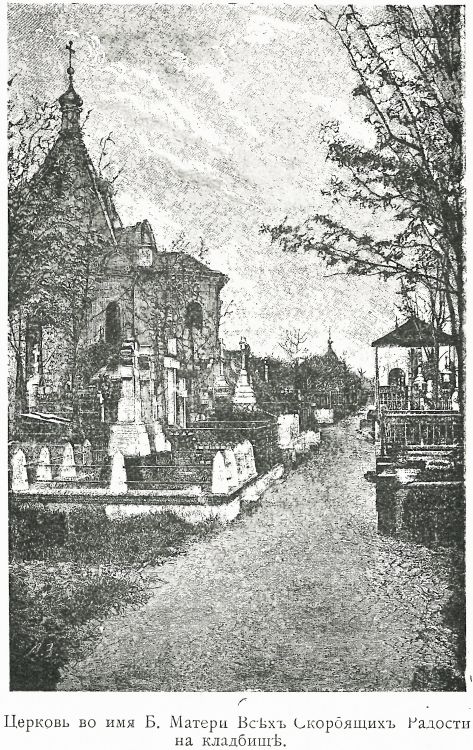

Первой стала построенная в 1855-1856 годах по проекту Э. И. Жибера церковь во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

Поскольку средства на сооружение этого храма-усыпальницы выделила Аврора Карловна Шернваль-Демидова-Карамзина, вдова погибшего под Калафатом Андрея Николаевича Карамзина (сына знаменитого историка), в народе эту церковь обычно называли «карамзинской». О драматической судьбе «роковой Авроры», самой красивой женщины Санкт-Петербурга, которую называли «зарей, обрученной со смертью», можно подробнее прочитать здесь. Есть мнение, что фрегат «Аврора» (тот самый, по которому позднее было дано имя крейсеру «Аврора»!) был назван Николаем I именно в ее честь.

На кладбище также находилась церковь Илии Пророка, которую в народе называли «громовской», так как она служила усыпальницей Ильи Федуловича Громова — богатейшего лесопромышленника и мецената. Данный храм был начат в 1883 году и освящен в 1888 году.

Спроектировал его Л. Н. Бенуа по приглашению Владимира Александровича Ратькова-Рожнова. Этот чиновник суда, выпускник юридического факультета не раз выручал торговый дом Громова и в итоге стал его компаньоном. Не имея наследников, Илья Федулович оставил ему свое предприятие, а также всё свое недвижимое имущество. Одним из условий завещания была покупка участка на Новодевичьем кладбище и строительство там церкви Ильи Пророка. Ратьков-Рожнов был очень успешным предпринимателем и богатым домовладельцем, ему принадлежало множество доходных домов в Петербурге.

Сейчас на месте обоих храмов установлены поклонные кресты.

Захоронения на Новодевичьем кладбище производились до 1930-х годов (сейчас возобновились). На рубеже веков это было одно из самых престижных и дорогих кладбищ столицы, уступавшее по привилегированности разве что Александро-Невской лавре.

Здесь никогда не было бесплатных или хотя бы просто дешевых захоронений.

Кладбище делилось на несколько разрядов: два церковных и три общих (позднее появился также 4-й разряд). Разряды шли в восточном направлении, убывая по значению: самый дорогой, 1-й церковный разряд располагался ближе ко входу, захоронение здесь на 1889 год стоило 500 рублей.

Стоимость места на участке самого дешевого 4-го разряда составляла 50 рублей, что тоже было недешево (для сравнения: корова в то время стоила 1,5-2 рубля). Данные расценки действовали до 1918 года.

Существовали также определенные тарифы на отпевание в монастырском соборе, погребальные услуги, вечное поминовение, вечный уход за могилой, вечное тепление лампады, вечную окраску решетки и т.п.. По желанию можно было заказать работы по ремонту памятника и оформлению могилы. Так, в 1903 году композитор Э. Ф. Направник заплатил за содержание могилы своей супруги и трех соседних мест 1200 рублей.

Все эти поступления служили важным источником дохода монастыря. Вот несколько цифр: в 1912 году за уборку могил, посадку цветов, тепление лампад и поминальные службы монастырь получил 12800 рублей, в 1914 году — 38100 рублей, а в 1915 году — 102 020 рублей.

План Новодевичьего кладбища от 1914 года с расположением захоронений.

Поскольку некрополь всегда был очень дорогим, хоронили здесь преимущественно государственных и общественных деятелей: министров, военачальников, видных ученых, известных писателей и артистов. Кладбище поддерживали в образцовом порядке: имелись аккуратные газоны, посыпанные песком дорожки, декоративные цветники и кустарники.

Богатые склепы часто украшали иконами, венками и коврами, на многих могилах горели лампады. Общее число похороненных на Новодевичьем кладбище в период 1887-1934 годов составляло около 22 тыс. человек.

К сожалению, после революции большинство могил осталось без ухода. Сказалась классовая принадлежность погребенных. Многие из остававшихся в живых родственников были вынуждены уехать из страны, другие подверглись репрессиям, были высланы или погибли . Кладбищенские часовни были разграблены, все ценности украдены. Надгробия из ценных материалов разрушались или вывозились. Памятники с дореволюционных захоронений переносились на новые могилы. Грабежи и вандализм на кладбище продолжались несколько десятилетий. Оба кладбищенских храма были в 1929 году разобраны, а Казанская церковь превращена в склад.

После 1934 года захоронения на Новодевичьем кладбище прекратились. В этот период отсюда начали переносить в Александро-Невскую лавру и на Литераторские мостки останки и надгробные памятники выдающихся деятелей культуры. Таким перезахоронениям подверглись, в частности, композиторы Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, певец Ф. И. Стравинский, архитектор Л. Н. Бенуа. Планировался также перенос праха Н. А. Некрасова, М. А. Врубеля, Э. Ф. Направника и некоторых других известных деятелей. Но и без этого кладбищу был причинен непоправимый ущерб.

Но разрушений революционной поры и хаотических перемещений 1930-х годов оказалось мало. Еще один удар некрополю был нанесен в конце 1960-х. Под предлогом создания здесь музейного заповедника и «выбраковки бесхоза» началось легальное разграбление кладбища — массовое уничтожение могил. Только за 1969 год было уничтожено около 400 надгробных памятников. На Новодевичьем кладбище орудовали спекулянты и проводилась распродажа надгробий и их фрагментов из ценных материалов. Наконец это варварство вызвало протесты общественности и было приостановлено.

В 1970-х и 80-х годах было проведено частичное благоустройство территории некрополя, восстановление и реставрация отдельных надгробий. Несмотря на это, расхищения на кладбище продолжались до последнего времени.

Печально смотреть на разграбленные и заброшенные захоронения. На некоторых участках могилы уничтожены полностью, на других уцелели только поребрики и основания склепов. Ряд ценных надгробий утрачен безвозвратно. К счастью, в последние годы появляются средства на реставрацию сохранившихся памятников и восстановление утраченных. Так, недавно были восстановление надгробия художника А. Я. Головина, зодчих братьев Косяковых, министра путей сообщения России адмирала К. Н. Посьета, первопроходцев Рыковых, генерала И. А. Баратынского и его жены А. Д. Абамелек-Баратынской, адмирала Н. О. фон Эссена, горного инженера А. М. Повалишина, отреставрированы захоронения рода Тютчевых. Работа продолжается, и будем надеяться, каждый год будут выявляться и обновляться всё новые.

Окончание следует...