/www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-1-1-300x168.jpg" target="_blank">https://www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-1-1-300x168.jpg 300w, https://www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-1-1-768x431.jpg 768w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;" width="1024" />

/www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-1-1-300x168.jpg" target="_blank">https://www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-1-1-300x168.jpg 300w, https://www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-1-1-768x431.jpg 768w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;" width="1024" />

В 2020 году человечество будет отмечать 75 -летие Победы во Второй мировой войне над нацистской Германией и её сателлитами, а народы бывшего СССР – в Великой Отечественной войне над Третьим Рейхом и его союзниками, которые вынашивали планы покорения и расчленения Советского Союза. В предыдущих публикациях на эту тему отмечалось, что разведывательные службы противостоящих сторон разведданные зачастую черпали из средств массовой информации ( тогда – газеты, монографические исследования, радио и т. п. ). Считают, что до 80% секретных сведений специалисты выискивали именно из источников подобного рода.

К сожалению, некоторые авторы со многими работами, архивными материалами не знакомы. А как хотелось бы, чтобы наши читатели знали правду о событиях того времени, что помогло бы правильно оценить ситуацию. Вот и приходится прибегать к поиску источников, чтобы довести их содержание до широкого круга любителей истории. К сожалению, эту задачу можно решить только методом цитирования фрагментов найденных работ, их сопоставления и, таким образом, достижения искомой истины. В этой публикации будут использованы монографии многих крупных исследователей, рассекреченные документы и множество других материалов , известных далеко не всем. Это позволит в какой – то мере понять, что же происходило накануне и в начальный период войны и оценить роль тех или иных личностей в событиях того времени.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

23 июня 1941 года все СМИ Советского Союза опубликовали первую сводку Главного Командования Красной Армии. Вот её содержание: «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовым частями полевых войск Красной Армии. После ожесточённых боёв противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристинопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два в 15 км., последнее – в 10 км. от границы ). Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов, но повсюду встретила решительный отор наших истребителей и зенитной артилерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолётов противника. (Сообщения Советского Информбюро. 1944 г. Т.1).

Через три дня сводки готовились и публиковались созданным Информбюро. В последующем И. Сталин несколько изменил формулировку и заявил 3 июля 1941 года в своём выступлении: «На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны неожиданно и вероломно напала на Совесткий Союз…» ( Выступление И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года ).

Как отмечает в своём исследовании «100 великих тайн Второй мировой» автор – составитель Н. Непомнящий, гитлеровское вторжение было действительно вероломным, но вот «неожиданным» его никак назвать было нельзя. В том же выступлении Сталин признавал, что 170 дивизий, брошенных Германией против СССР были придвинуты к границам СССР и находились в полной готовности, ожидая лишь сигнала для вторжения. Цитируемый автор подчёркивает, что архивные материалы советской внешней разведки – разведслужбы НКВД и ГРУ Генштаба – свидетельствуют о том, что руководству СССР систематически докладывалось о нарастании военной опасности. Сталин обладал достаточно широкой и надёжной инфромацией о замыслах Гитлера. Поэтому удивительными кажутся заявления некоторых «обозревателей», что Красная Армия обладала превосходством над вермахтом в 1941 году. Это явная несуразица. Прежде всего, почти никто из этих авторов даже не упоминает, что Сталин вёл речь не об общей численности вооружённых сил Рейха и его союзников, а только тех, которые были сосредоточены на западных границах СССР. Но ведь войну Советскому Союзу объявила не одна Германия, а и её союзники. А это означало, что на подходе к Восточному фронту были значительно большие силы, которые должны были усилить войска вторжения..

Но тут же следует отметить, что советская военная разведка не сумела определить точную численность войск агрессоров, сосредоточенных на западной границе СССР, и точную дату нападения на Россию. И не в силу своей некомпетентности, а потому что, во – первых, дата начала реализации плана «Барбаросса» неоднократно переносилась, а, во – вторых, численность войск, вооружения и боевой техники в силу вышеуказанных причин менялась. В 660 – страничном исследовании И. Пыхалова, подготовленном исключительно на архивных и статистических материалах того времени, работами Ю. Мухина, В. Тырмос и Я. Верховского, да и в последних работах В. Суворова, об этом написано очень подробно. Этой же проблеме И. Пыхалов посвятил специальную главу «Никитины сказки» . Впоследствии, в ходе изучения ряда документов, И. Пыхалов пришёл к выводу: «Реальность к счастью оказалась менее впечатляющей. 22 июня 1941 года против СССР были брошены 152 немецких дивизий (118 пехотных, 1 кавалерийская, 19 танковых, 14 моторизованных), 1 бригада и 2 усиленных моторизованных полка» ( Б. Миллер – Гиллебранд. Сухопутная армия Германия ). Это было действительно меньше, чем было сосредоточено русских дивизий на западной границе и на севере.

Если суммировать всё это, то нацисты вместе с союзниками действительно превосходили по этим показателям части Красной Армии, размещённые в приграничной полосе. К примеру, Финляндия выставила 16 дивизий и 3 бригады, Венгрия – 4 бригады, Румыния – 13 дивизий и 9 бригад. Чуть позже к ним присоединились контингенты из Италии ( 3 дивизии и флотилия военных катеров на Ладожском озере), Словакии ( 2 дивизии и 1 бригада ). Соответственно, на Восточный фронт были брошены боевая техника и оружия союзников Рейха. Таким образом, учитывая, что 2 бригады примерно равны 1 дивизии, нетрудно подсчитать, что в Крестовый поход против большевизма отправилось примерно 193 дивизии. Затем к ним присоединились 8 национальных легионов из европейских стран, оккупированных нацистами или даже не находившихся в состоянии войны с СССР (Испанский, Датский, Норвежский, Голландский и др ). Даже нейтральная Швейцария ухитрилась послать в качестве добровольцев 46 человек (И. Пыхалов. «Великая оболганная война» ). К примеру, Финляндия ввела свои войска на терртиорию СССР 26 июня.1941 года. Несколько позже – другие страны. А затем, значительно позже, были сформированы 22 дивизии коллаборантов. Интересен состав коллаборантов, который приводит Н. Непомнящиий. Он отмечает, что из числа военнопленных немцы создали 180 частей. Всего в этих частях находились:

- три русские бригады численностью 13 000, 12 000 и 18 000 человек;

- части из латышей – всего 104 тысячи человек, из литовцев – 36 800 человек;

- из азербайджанцев – 36 500 человек, из грузин – 19 тысяч человек, из выходцев с Северного Кавказа 15 тысяч человек, из армян – 7 тысяч человек, из татар 12 500 человек, из крымскиз татар 10 000 человек, из калмыков – 5000 человек.

Всего 298 тысяч человек. В сумме – это и есть ( в дивизионном исчислении ) те 22 дивизии коллаборантов. ( Н. Непомнящий. «100 великих тайн Второй мировой». Глава «Драма Волжско – татарского легиона» ). Само собой разумеется, что советское руководство в предвидении будущей войны готовилось к отпору. Но отнюдь не к превентивному удару.

БЫЛ ЛИ УДАР ГИТЛЕРА ПО СССР УПРЕЖДАЮЩИМ?

В подзаголовок этой этой части публикации я вынес название одной из глав книги автора – составителя Н.Непомнящего «100 великих тайн второй мировой». И содержание статьи – это цитирование фрагментов этой главы, некоторых других материалов и комментарии к тексту.

Много лет имеет хождение легенда о том, что нападение Гитлера на СССР носило превентивный характер, так как Сталин готовился к нападению на Рейх. Концепция этих авторов сводится к тому, что «Сталин готовился начать войну с Германией, а Гитлер упредил его» ( И. Бунич. «Операция «Гроза или ошибка в третьем знаке» ). Однако верят в неё в основном те люди, которые видят у Сталина одно лицо – великого преступника и игнорируют другоё – выдающегося государственного деятеля. «Прочитав последнюю фразу, некоторые могут подумать, что написал её сталинист. Нет, автор этих строк – сын незаконно раскулаченного крестьянина, к тому же поплатившийся военной карьерой за критику сталинизма… (Г. Владимов. «Была ли война Отечественной?» ). Г. Владимов привёл документы, которыми создатели «новой версии» потверждают её. «Называется довольно точная дата – июль 1941 года, но, значит, был мобилизационный план? Где же он?.

Бумага нашлась – «Соображения по плану стратегического развёртывания». Составленная А. Василевским. Игорь Бунич и называет его «планом».

Никаких других документов у сторонникков этой концепции нет. Дело в том, что Сталин никогда не помышлял о нападениии на Германию. Следуя тезису Ленина, что «столкновения между Советской республикой и буржуазными государствами неизбежны», он настойчиво добивался повышения военного могущества страны. Замыслы Гитлера вскоре дошли до Сталина. Факты опровергают миф о сговоре Сталина с Гитлером. Они стремились перехитрить друг друга, а не сговорится. Потому что цели у них были диаметрально противоположные. В отличие от Гитлера с его захватническими планами, советское правительство в тогдаших условиях было вынуждено решать проблемы повышения обороноспособности страны. От военного руководства требовалось готовить вооружённые силы к будущей войне так, чтобы воевать, если навяжут войну, в соответствии с военной доктриной: «бить врага на его территории, добиваясь победы малой кровью».

Автор отмечает, что все планы, о которых речь, не предусматривали нанесения превентивного удара. «Сложившаяся политическая обстановка в Европе, – подчёркивалось в датированных 11. 3. 1941 года «Соображениях по плану стратегического развёртывания…» заставляет обратить исключительное внимание на оборону наших западных границ… Вооружённое нападение на нас Германии может вовлечь в военный конфликт с нами Финляндию, Румынию, Венгрию и других союзников Германии. Боевое использование основных сил западных приграничны военных оругов состоял в том, ЧТОБЫ НА ПЕРВОМ этапе активной обороной в укреплённых районах прочно прикрыть границу в период сосредоточения и развёртывания войск и не допустить глубокого вторжения врага. На втором этапе планировалось мощными ударами главаных группировок Западного и Юго – Западного фронтов нанести решительное поражение противнику и выйти к реке Одер. Важное место в подготовке к войне занимала организация прикрытия государственной границы. Она осуществвлялась в соответствии с другим документом Генерального штаба и содержание которого сообщает читателю цитируемый автор. И назывался этот документ «Планом обороны государсственной границы 1941 года».

В соответствии с общим планом были составлены планы приккрытия округов и армий. Основу обороны должны были составить укреплённые районы (УР). На их строительство 12 февраля 1941 года по настоянию начальника советского Генштаба Жукова (вступил на этот пост 1 февраля 1941 года ), Совнарком СССР отпустил 930 миллионов рублей, а 18 марта Киевскому особому военному округу дополнительно было выделено 252 миллиона рублей. Фантастические по тем временам суммы.

«Чтобы представить себе объём оборонительных работ достаточно знать, что на строительство сооружений в Урах Прибалтийского военного округа вольнонаёмных рабочих и солдат выходило 57 778 человек ежедневно, Западного округа – около 35 тысяч человек, Киевского – более 46 тысяч человек…». В панике бежала 22 июня 1941 года под ураганным огнём нацистов именно эта масса невооружённых людей. ( Н. Непомнящий. «100 великих тайн Второй мировой войны» ). А вот на «Соображениях по плану стратегического развёртывания…» ( рукописным текстом, схемами и картами) ориентировочно ( точно день не указан ) от 15 мая 1941 года никаких автографов вождя, а также подписей наркома обороны и начальника Генштаба» ( Там же ). Предложенный план Сталин утверждать не стал, но мероприятия по выдвижению войск из глубины страны в целях противодействия готовящемуся вторжению немцев разрешил продолжить. Однако строго предупреждал, чтобы не давать противнику повода для вторжения. ( Г. Жуков. «Воспоминания и размышления». Д. Волкогонов. «Триумф и падение»).

Ко всему этому многие из перечисленных мною авторов сообщают о принятом решении о развёртывании второго стратегического эшелона обороны. И не только. В апреле 1941 года было принято решение о приведении в боевую готовность Укрепрайнов на старой государственной границе ( «Линии Сталина»). При отсутствии табельного вооружения было приказано использовать обычное стрелковое вооружение. Это ответ тем, которые утверждают, что Сталин якобы приказал ликвидировать сооружения на старой государственной границе. А они ведь сыграли свою роль. Карельский УР был основой обороны Ленинграда, свою роль сыграл и Киевский УР, благодаря которому Киев продержался 70 дней.

Можно привести и другие примеры. А в это же время на новой государственной границе сооружали новую линию обороны – «Линию Молотова», которая, хотя и недостроенная, сыграла свою роль. Некоторые сооружения держались до середины июля 1941 года. Но следует учесть, что Брестская крепость в состав Ура не входила. Это особый сюжет начального периода войны, о котором писалось неоднократно. Недавно всплыл ещё один – оборона Брестского вокзала.

«Данные, приведённые цитируемым автором, – являются свидетельством того, что Сталин, как он впоследствии сказал Черчиллю, ожидал нападения Германии в 1942 году….» (У. Черчилль. Вторая мировая война» ).

Красная Армия, её авиация, танковые войская и другая боевая техника и многое другое находились в состоянии реформирования. Не забудем, что Закон о всеобщей войнской обязанности в СССР был принят только 1 сентября 1939 года. Так что так называемая «новая версия» войны преследует неблаговидную цель – оправдание гитлеровской агрессии против Советского Союза. «Факты, документы, исследования авторов, названных выше, убедительно свидетельствуют, «что версия эта фальшива» ( Н. Непомнящий. «100 великих тайн Второй мировой» ).

В июне 1941 г. возможность нанести превентивный удар по Рейху было нереально. И страна готовилась не только к обороне, но и к отступлению армии вглубь страны, с целью измотать вермахт, а затем нанести ему сокрушающий удар. Кстати, израильские исследователи истории Великой Отечественной войны В. Тырмос и Я. Верховский в своей монографии «СТАЛИН. Тайный «СЦЕНАРИЙ» начала войны» приводят прямые и косвенные доказательства начала эвакуации предприятий, учреждений, военно – учебных заведений, до начала военных действий, вглубь страны. Сведения подобного рода можно встретить и у других исследователей.

В целом план «Барбароса» у немцев не получился. И это была их первая неудачная операция за первый период Второй мировой войны. Причина в том, что советское правительство и Сталин прекрасно видели подготовку немцев к войне и готовили к ней Красную Армию. Несмотря на незавершённость реформ, была проведена накануне нападения нацистов и их союзников, скрытая частичная мобилизация, с востока к западным границам подводились новые армии, а за неделю до начала войны Генштаб РККА начал давать распоряжения войскам у западных границ выводить дивизии в полосы обороны, отрывать окопы и укрепления, ставить минные поля, рассредоточивать авиацию по полевым аэродромам. Именно поэтому вермахт встретил в первые дни войны невиданное сопротивление, хотя Красная армия и отступала. Но германскому командованию сразу стало понятно, что противник – ни чета армиям континентальной Европы. Нацисты встретились с чем – то доселе невиданным.

События в предвоенный и начальный период Великой Отечественной войны, приведённые документы, факты, исследования и архивные материалы являются свидетельством того, что версия о «превентивном ударе» Гитлера является не более, чем вымыслом. Любому здравомыслящему человеку понятно, что если русские стремились нанести удар по Германии, то почему они возводили оборонительные сооружения на новой государственной границе («Линия Молотова» ), для чего потребовалось приводить в боевую готовность боевые сооружения на старой государственной границе («Линия Сталина»). Какими мотивами руководствовалось советское руководство разворачивая второй стратегический рубеж обороны и многое другое, которое при намерении нанести внезапный удар по Рейху, абсолютно бессмысленны? Тем более, что в это время Красная Армия и все её структуры подвергались реформированию, переходя от милиционно – территориального принципа комплектования на кадровый. Ведь именно 1 сентября 1939 года в СССР была введена всеобщая воинская обязаность, в то время, как Гитлер ввёл её в 1935 году.

Сталин исходил из того, что времени ему для приведения армии в боевую готовность потребуется не меньше, чем Гитлеру для преобразования Рейхсвера Веймарской Республики в Вермахт Третьего Рейха. У Гитлера для этого было 4 года ( 1935 – 1939 гг.). Напомним читателю, что Рейхсвер – это вооружённые силы Версальской Германии 1919 – 1935 года, ограниченные по составу и численности условиями Версальского мирного договора 1919 года (115 тысяч человек по контракту). В марте 1935 года гитлеровская Германия отменила ограничительные военные статьи Версальского договора и приступила к созданию вермахта на основе всеобщей воинской повинности. Гитлеру для реализации этой программы потребовалось почти 4 года. Сталин считал, что и он уложится приблизительно в эти же сроки (1939 – 1942). Поэтому он и рассчитывал, что СССР будет готов к войне с Рейхом не ранее 1942 года, считая, таким образом, что в его распоряжении ещё 2 – 3, максимум 4 года. Но в силу ряда причин советское правительство и военное руководство страны допустило ряд просчётов.

РАЗВЕДКА ДОКЛАДЫВАЛА…

В англосаксонском мире, как и в Советском Союзе, не возникало споров о необходимости создания разведывательных служб. «Любая разведывательная служба , чтобы стать эффективной, нуждается в поддержке и защите, и прежде всего в соблюдении строгой секретности. Отметим, что, к примеру, в Великобритании до сей поры остаются засекреченными не только некоторые материалы Второй мировой, но и Первой мировой войны. И Британия здесь не исключение. ( Р. Гелен. «Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии 1942 – 1971». ).

Советский Союз, как и США с Великобританией, имели мощные разведывательные службы. Особенно Россия. Они поставляла необходимые сведения о подготовке Рейхом войны против СССР. Но всё имеет свои пределы. Некоторые, если не многие, детали ни одна разведка мира не могла добыть. Отсюда и легенда, что Сталин игнорировал данные разведслужб, в результате произошла трагедия 1941 года. Каково мнение по этому поводу И. Пыхалова, изложенное в его уникальной работе «Великая оболганная война» ( Глава – «О чём докладывала разведка?»). Цитируемый автор сообщает, что Гитлер 18 декабря 1940 года подписал знаменитую директиву №21 – стратегический план войны с СССР вошедший в историю как план «Барбаросса». В нём ставилась задача: «Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии», устанавливался примерный срок завершения военных приготовлений – 15 мая 1941 года и подчёркивалось, что «решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были распознаны». ( «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 1 Накануне. Книга 1. Ноябрь 1938 – декабрь 1940» ).

Некоторые «специалисты» утверждают, что этот план через десять дней лежал на столе у Сталина. Однако это не более, чем вымысел с целью компрометации российского руководства. И. Пыхалов подключил к этому делу труды подлинных специалистов . Так генерал армии П. Ивашутин, занимавшй с 1963 по 1987 г. пост Начальника Главного разведывательного управления утверждает, что советская разведка могла добыть не «основные положения» плана «Барбаросса, а всего лишь «данные о принятии Гитлером решения и отдаче приказа о непосредственной подготовке к войне с СССР…» ( П. Ивашутин. «Докладывала точно. Воспоминания о минувшей войне» ).

Что же на самом деле удалось узнать русским разведчикам? «29 декабря 1940 года военный атташе в Берлине полковник Н.Д. Скорняков докладывал начальнику Разведывательного управления Генерального штаба РККА генерал – лейтенату Ф. И Голикову: «Альта сообщил (а) что «Ариец» от высокоинформированных кругов узнал о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет объявлена в марте 1941 года, Дано задание о проверке и уточнении этих сведений». ( «1941 год в 2 –х кн. Кн. 1»). Под псевдонимом «Альта» скрывался резидент берлинской нелегальной резидентуры Разведуправления РККА немецкая журналистска – Ильзе Штёбе. «Ариец» – заведующий отделением информационного отдела МИД Германии Рудольф фон Шелиа. 4 января 1941 года из Берлина поступила дополнительная информация: «Альта» запросил (а) у «Арийца» потверждения правильности сведений о подготовке наступления весной 1941 года. «Ариец» потвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причём это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам… Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время была несколько приостановлено, так как немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной поставить Англию на колени и освободить себе руки на Востоке» ( «1941 год: в 2 кн. Кн. 1 ).

Ну а затем стали прибывать сообщения, в которых сообщались самые различные даты нападения. И это тоже понятно. Дело в том, что точную дату нападения не знал никто, даже представители высшего командования вермахта. Её знал только Гитлер. И эти даты он постоянно менял. Дата нападения на Францию менялась десятки раз, на Югославию несколько раз. Можно себе только представить, сколько раз её меняли, готовясь к вторжению в Россию. Присылали и явно провокационные сообщения. И Сталин всё это понимал. И пытался всеми возможными мерами оттянуть дату нападения.

Многие утверждают, что поражения начального периода войны – это результат «большого террора», при котором были «уничтожены» лучшие разведчики. Что тут можно сказать? Они просто не знают рассекреченные имена действительно выдающихся русских разведчиков, которые действовали в зарубежье. И все они достигли много. Так, Н.Д. Скорняков, вернувшись в Москву в мае 1941 года в течение 4 – х месяцев работал в центральном аппарате Разведуправления Генштаба Красной Армии, а затем на других руководящих должностях. Военный атташе в Будапеште Н. К. Ляхтеров ( «Марс») дослужился до генерал – майора и уволился из армии в 1963 году Работавший в Румынии Г.М. Ерёмин ( Ещенко ) во время Великой Отечественной войны занимал должности замначальника и начальника разведотдела штаба Южного фронта, а после войны был начальником разведотдела группы войск. Умер в 1988 году. Советник полпредства в Белграде и одновременно сотрудник Разведуправления Генштаба РККА В.З. Лебедев ( «Блок») после войны работал в Польше и в Финляндии, умер 1968 году. Генеральный консул СССР в Кёнигсберге и Гамбурге А.В. Гиршфельд после войны читал лекции в МГУ, затем персональный пенсионер. Умер в 1962 году. Работавший в США Гайк Овакимян ( 1898 – 1967 ) подвёргся гонениям уже в хрущёвское время. ( В. Лота. «Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной разведке. 1940 – 1942» ).

Так что лучшие разведчики показали свои возможности решения самых сложных задач. Конечно, были и жертвы репрессий. В том числе те несколько человек, которые работали в «Красной капелле». Первым о преувеличении роли этой организации заявил П. Судоплатов ( П. Судоплатов. Разведка и Кремль»). А затем мне в руки попался документ под названием «СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА ГУ «СМЕРШ» В, АБАКУМОВА НАЧАЛЬНИКУ ГРУ Ф, КУЗНЕЦОВУ. ( Лично ). 27 октября 1945 года». Приведу лишь один небольшой фрагмент «СПРАВКИ…». «Во второй половине 1945 года Главным управлением «СМЕРШ» были арестованы закордонные агенты и резиденты Главного Разведывательного управления Красной Армии ТРЕППЕР Л.З., ГУРЕВИЧ А. М.,РАДО А., ЯНЕК Г Я., ВЕНЦЕЛЬ И.Г. и другие, оказавшиеся германскими шпионами…» Далее приводятся протоколы их допросов и вскрываются недостатки в подготовке закордонных агентов. Впоследствии большинство из из них были освобождены. Лично я в виновности некоторых, даже большинства из них, сомневаюсь. Но протоколы….протоколы допросов! Они ведь не исчезли!. А каково было их отношение к этим документам? Не знаем. К этой проблеме следует возвратиться.

И наконец о Зорге. Он неоднократно предупреждал. Но точной даты нападения тоже не назвал. Некоторые обвиняют Наркоминдел СССР, что не хотел обменять Зорге. И опять неувязочка. «Спецы» не понимают, что СССР не мог вступать в переговоры с Японией, которая вела войну с союзниками СССР. Вот такая была ситуация. Но всё – таки, кто сообщил точную дату нападения Германии на СССР? Об этом – ниже.

СУДЬБА ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

Мы уже отмечали, что дата нападения на СССР неоднократно переносилась и о ней знал только фюрер. Вермахт на советско – германской границе находился в полной боевой готовности. На подходе были другие части и соединения. Наконец, 20 июня 1941 года поступила шифрованное сообщение о том, что переход советской границы и пересечение авиацией воздушного пространства России намечены на 3 часа 30 минут 22 июня. Но и в этом случае была какая – то неопределёность. Вторжение должно было начаться по сигналу «Дортмунд». Если же поступит сигнал «Альтона», то вторжение отменяется. И опять неопределённость, как в прежних донесения. Но вечером 21 июня 1941 года войска были подняты по тревоге и им зачитали приказ о начале боевых действий и выдали первый фронтовой паёк.

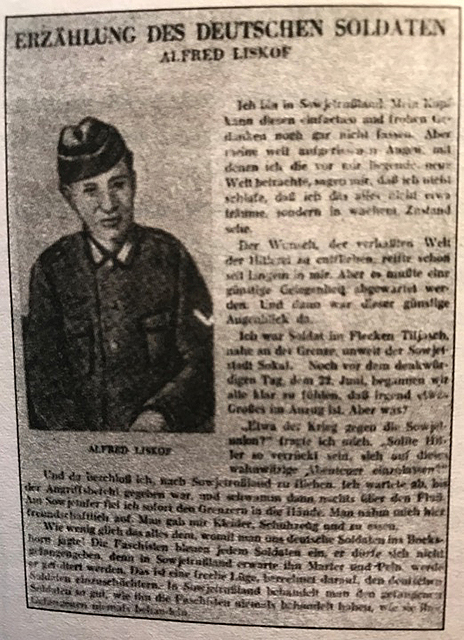

Но секретность немцам соблюсти не удалось. В ночь на 22 июня, после зачтения приказа о переходе границы на советскую сторону перешли три немецких солдата. В час ночи в райне Волчина переплыл Буг перебежчик Ганс Шлюттер. Он сказал, что в 4 часа германские войска начнут вторжение в Россию. Другой солдат – Альфред Лисков, покинул тайно своё подразделение, перешёл границу близ города Сокаль. На допросе в погранотряде он сообщил, что в ночь с 21 на 22 июня после артиллерийской подготовки будет форсироваться река Буг на плотах , лодках и понтонах. Полученная информация была немедленно доложена в Москву. О судьбе Ганса Шлюттера мне мало что известно, а о третьем перебежчике – ничего. Более подробные сведения об Альфреде Лискове нам сообщил И Пыхалов. ( «Великая оболганная война» Глава «Судьба перебежчика» ).

Вот что сообщил нам И. Пыхалов о судьбе этого перебежчика. Многие знают, как отечается выше, что в ночь на 22 июня 1941 года на сторону советов перебежал немецкий солдат, сообщивший о предстоящем нападении немецких войск. Начиная с перестроечных времен стало модно утверждать, что этот перебежчик был немедленно расстрелян как провокатор. Вот что, например, сказано на этот счёт в изданной в Нью – Йорке биографии Сталина «Германский солдат, бывший коммунист, смело пересёк границу, чтобы сообщить точное время атаки. Сталин приказал немедленно его расстрелять за дезинформацию» ( Ж. Медведев, Р. Медведев «Неизвестный Сталин». 2002 г. ). Однако это оказалось фальсификацией. И цитируемый автор, проработав архивные материалы, сумел, хотя и не в полной мере, узнать судьбу перебежчика.

Военнослужащий германской армии Альфред Лисков был задержан 21 июня 1941 года в 21.00 на участке Сокальской комендатуры 90 – го погранотряда ( «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне» Т. 2. «Начало» Книга 1. «22 июня – 31 августа 1941 года» ). В 3.10 ночи 22 июня УНКГБ по Львовской области передала по телефону в НКГБ УССР сообщение следующего содержания: «Перешедший границу в районе Сокаля немецкий ефрейтор показал следующее: Фамилия его Лисков Альфред Германович. 30 лет рабочий, столяр мебельной фабрики в городе Кольберг (Бавария), где оставил жену, ребёнка, мать и отца. Ефрейтор служил в 221 – м сапёрном полку, и там зачитали приказ 75-й дивизии. Полк расположен в селе Целенжа, что в 5 км. севернее Сокаля. В армию призван из запаса в 1939 году. Считает себя коммунистом, является членом Союза красных фронтовиков, говорит, что в Германии очень тяжёлая жизнь для солдат и трудящихся. Перед вечером его командир роты лейтенант Шульц заявил, что сегодня ночью, после артиллерийской подготовки их часть начнёт переход Буга на плотах, лодках и понтонах .Как сторонник Советской власти, узнав об этом, решил бежать к нам и сообщить» ( там же ).

Более подробно об этом событии говорится в докладе начальника 90 пограничного отряда майора М.С. Бычковского ( там же.) Итак. Точная дата начала военных действий стала известна в ночь на 22 июня 1941 года. Вскоре Лискова доставили в Москву. И, конечно, его никто не расстреливал. М.И. Бурцев, генерал – майор, бывший в то время начальником отдела (с августа 1944 года – управления спецпропаганды Главного политического управления Красной Армии ) в своих мемуарах сообщает: « Уже 27 июня появилась первая листовка немецкого антифашиста Альфреда Лискофа. Это он, рискуя быть обстрелянным с обеих берегов, переплыл Буг, чтобы предупредить наших пограничников о предстоящем нападении на СССР. Лискоф сделал это сразу же, как только в 222 – м полку 75 дивизии, где он служил, зачитали приказ о наступлении. Мы, конечно, не могли упустить случая переговорить с первым перебежчиком… Его рассказ был опубликован в «Правде». Он – то и послужил основой листовки, напечатанной с его портретом, которая возвестила немецким солдатам, что и в вермахте есть противники войны и друзья Советского союза ( М. Бурцев.«Прозрение»).

/www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-2-1-218x300.jpg" target="_blank">https://www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-2-1-218x300.jpg 218w" width="464" />

/www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-2-1-218x300.jpg" target="_blank">https://www.rusamny.com/wp-content/uploads/2019/06/t02-2-1-218x300.jpg 218w" width="464" />

В газетах, рассклеяных на стендах, люди читали сообщение «Немецкий солдат Альфред Лисков, не пожелавший воевать против советского народа, перешёл на нашу сторону. Альфред Лисков обратился к немецким солдатам с призывом свергнуть режим Гитлера». (Там же ). К сожалению проследить дальнейшую судьбу солдата не удалось. По сведениям М. Бурцева, «Лискоф впоследствии погиб оставаясь до последнего дыхания верным идеям борьбы с фашизмом» (Там же). Судьбу Ганса Шлюттера, другого перебежчика, к сожалению, проследить не удалось. Были перебежчики и на других участках границы, судьбы которых тоже неизвестны. Но отказываться от попыткок узнать о них вряд ли стоит. Где – то в архивах есть документы, из которых можно узнать историю их жизни. Будем над этим работать.

В начале статье было заявлено, что материалы этой публикации будут расположены не в хронологическом порядке. Но, работая с источниками, как – то получилось, что помимо моей воли хронология всё – таки была соблюдена – предвоенный период, работа разведки, начало военных действий как продолжение или, если захотите, завершение первого этапа войны – разгрома нацистов под Москвой. И нашлись весьма интересные документы о невиданной в истории человечества гигантской битве, о которой будет идти речь. Хотя, если правильно оценить публикацию, это обзор части документов, собранных в сборнике «Битва за столицу. От обороны к наступлению» ( Т. 1 ). Издание, ставшее уже раритетом, так как издано в 1994 году. Да и тираж у него был мизерный – всего 1000 экземпляров. Так что найти сборник можно лишь фундаментально покопавшись в архивах или некоторых, именно некоторых, Центральных библиотеках, что, естественно, не многим по силам и возможностям.

Об обороне Москвы, начальном периоде войны написано много. Есть масса интереснейших работ и, что очень важно, рассекречено много документов, рассказывающих о величайшем подвиге россиян в этой, казалось бы безнадежной тогда обстановке. И американцы в должной мере оценили действия Красной Армии. Прибывший тогда в Москву представитель Рузвельта – Гопкинс не поверил тому, что он увидел на Подмосковных полях. Думаю, что предсталенные читателям документы помогут оценить величие подвига, свершённого в первый период войны советскими людьми и отдадут должное союзу между русским и американским народом, которые совместными усилиями сокрушили нацизм. Да и англичане не забыли, что судьбы Великобритании решались на бескрайних просторах России, так как знали, что, разгромив Россию, нацисты далее планировали поставить на колени Великобританию. Но не получилось: антигитлеровская коалиция сокрушила державы «ОСИ». И это урок на многие годы. Только совместными усилиями стран бывшей антигитлеровской коалиции можно обеспечить стабильность и мир на планете.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В ряду крупнейших обытий Великой Отечественной войны битва под Москвой занимает особое место. Она справедливо считается великой, ибо положила начало победы над агрессором. Красная Армия, после пяти месяцев трагических и ожесточённых оборонительных сражений и отступления впервые под Москвой перехватила стратегическую инициативу и перешла в контрнаступление, которое переросло в общее наступление на советско – германском фронте.

Громили немцев не только под Москвой, но и на других фронтах. Сейчас появилось много новых материалов, позволяющих оценить события того времени с несколько иных позиций. Обратимся, я бы сказал, к классической работе выдающегося историка Николая Шефова, автора уникальной монографии «Вторая мировая 1939 – 1945. История великой войны». Этот крупнейший специалист мирового уровня, оценивает обстановку того времени совершенно иначе, чем авторы «великих отечественных катастроф» . Как это ни странно, но несмотря на огромные потери, поражения – 1941 год был годом Победы. И это потверждает в своей монографии «1941. Год Победы» другой выдающийся историк – Владимир Дайнес.

Обратимся к Н. Шефову. Прежде всего, он отмечает, что значение Москвы в 1941 году было намного выше, чем в Отечественную войну 1812 года. В 1812 году Москва была губернским городом, но не столицей, как Санкт – Петербург. В 1941 году она представляла крупнейший политический, военно – промышленный и коммуникационный центр страны. Захват немцами Москвы нанёс бы тяжелейший удар по моральному духу населения и ослабил бы экономический потенциал СССР. «В военном отношении Москва была классическим «центром позиции». Взяв Москву, через которую проходили основные радиальные магистрали, немцы фактически рассекли бы советский фронт надвое. Это нарушало единое операционное пространство, ослабило устойчивость обороны и крайне затруднило бы советскому командованию операции по всему фронту. Сохранение советского стратегического центра в значительной степени обесценивало фланговую победу Гитлера на юге» ( Н. Шефов. « Вторая мировая.1939- 1945. История великой войны»).

Неопровержимые источники потверждают, что немцы имели подавляющее превосходсство в силах и средствах. Нацисты в строю насчитывали в два раза больше солдат и офицеров, в 2,5 раза больше артиллерии и в 1,5 раза больше танков. Но фронт наступления немцев значительно сузился, а сопротивление Красной Армии резко возросло. На московском направлении гитлеровский блицкриг потерпел полный провал. Ударным силам вермахта было нанесено первое поражение во Второй мировой войне. Война всколыхнула страну, став мощным средством роста национального самосознания. На первый план власти СССР выдвинули идеи патриотизма, близкие и понятные миллионам людей. Впервые это в полной мере проявилось в критические дни в битве под Москвой. Своеобразным рубежом стал традиционный военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, когда Сталин, обращаясь к бойцам, призвал их быть достойными славы предков. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» ( «Речь И. Сталина 7 ноября 1941 года». Газ. «Правда» 8 ноября 1941 года.). Прямо с парада части отправлялись на фронт. Гитлер не мог поверить, что такое событие могло произойти в столь критический момент битвы за столицу. А тогда солдаты пели популярную песню защитников Москвы.

Для счастья своими руками

Мы строили город родной.

За каждый расколотый камень.

Отплатим мы страшной ценойМы не дрогнем в бою за столицу свою.

Нам родная Москва дорога.

Нерушимой стеной, обороной стальной.

Разгромим, уничтожим врага.

Разгромили и уничтожили, хотя уплатили за это немалую цену.

ВРАГА РАЗГРОМИЛИ И УНИЧТОЖИЛИ

Авторы – сотавители сборника «Битва за столицу. От обороны к контрнаступлению», на основании достовернейших документов доказали, что в ряду крупнейших событий Великой Отечественной войны битва под Москвой занимает особое место в ряду гигантских сражений Второй мировой войны. Она справедливо считается великой, ибо положила начало победы над агрессором. Не зря В. Дайнес свое исследование о том времени назвал «1941. Год Победы» . Да, Гитлер дошёл до Москвы, не не забудем, что всю континентальную Европу фюрер «завалил», за 40 дней, а такое же расстояние до Москвы нацисты «проползли» за 5 месяцев, в результате оставив от вермахта лишь тень той армии, которая к началу войны была сконцентрирована на советско – германской границе.

Красная Армия, после 5 месяцев трагических и ожесточённых боёв и сражений, впервые под Москвой перехватила стратегическую инициативу и перешла в контрнаступление. При этом контрнаступление под столицей переросло в общее наступление на советско – германском фронте. На московском направлениее гитлеровский блиц – криг потерпел полный провал. Ударным силам вермахта было нанесено первое поражение во Второй мировой войне. Потери группы армий «ЦЕНТР» превысли около 600 тысяч человек. Самая мощная и боеспособная в вермахте группировка была отброшена от Москвы на 100 – 250 км. Война для Германии приняла затяжной характер. Битва под Москвой продолжалась около 6 месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года, складывалась из ряда оборонительных, ( 30 сентября 1941 года – 5 декабря 1941 года ) и наступательной ( 5 декабря 1941 года – 20 апреля 1942 года ) сражений.

С обеих сторон в ней участвовало более 3 млн. человек, свыше 22 тысячи орудий и миномётов, около 3 –х тысяч танков и более 2 тысяч самолётов. В ходе битвы только со стороны Красной Армии в сражения было введено как минимум 2, 2 миллиона человек. Сражения развернулись на тысячекилометровом фронте. В первой половине октября войска Западного, Резервного и Брянского фронтов потерпели поражение. Противнику удалось западнее Вязьмы окружить значительные силы советских войск и развить наступление. К середине ноября 1941 года его ударные группировки продвинулись к ближайшим подступам Москвы, ставшей прифронтовым городом.

Но для немцев даже отступающие советские войска представляли собой загадку. Прежде всего, за все годы войны ни один военачальник не подписал акта о капитуляции. А окружённые под Вязьмой войска оказывали столь яростное сопротивление и отвлекли такое громадное количество германских войск, что резко ослабили натиск немцев на Москву, что в конечном итоге привело русских к победе. Весьма интересно описывает события тоо времени названный выше выдающийся историк Николай Шефов в своём исследовании «Вторая мировая. 1939 – 1945. История великой войны». Он отмечает, что упорное сопротивление советских воинов у стен столицы обескровило наступающих нацистов.

С 16 ноября по 5 декабря 1941 года они потеряли 153 тысячи только убитыми, ранеными и обмороженными, около 800 танков и 1500 самолётов. Такой урон немцы не могли уже быстро восполнить. В целом же с началом войны немцы, даже по их данным, потеряли 800 тысяч человек, или 25% состава той блестящей кадровой армии, которая совершила с июня по ноябрь 1941 года самое грандиозное в военной истории наступление. Равноценной замены ветеранам летней кампании не было. Потери же русских в Московской битве, напротив, резко сократились. Если в начале октября они составляли в сутки 83 тыс. человек ( прежде всего за счёт попавших в плен ), то во второй половине ноября – всего 4 – 5 тысяч человек.

В конце ноября – начале декабря войска русских провели ряд контрударов под Москвой (в районе Дмитров, Апрелевки, Каширы ), в том числе силами прибывших с востока страны резервов. К этому времени изменилась обстановка и на других фронтах. На севере началось русское наступление под Тихвином. На юге войска южного фронта ( генерал Я. Черевиченко ) провели успешно Ростовскую операцию, в ходе которой 29 ноября был освобождён Ростов – на – Дону. Это было первое крупное поражение германских войск на Восточном фронте. Уже 1 декабря 1941 года фельдмаршал фон Бок записал в своём дневнике, что дальнейшее наступление под Москвой «не имеет ни цели, ни смысла, поскольку очень близко придвинулся тот момент, когда когда силы группы будут исчерпаны полностью».

Видя, что ресурсы немцев иссякают, советское командование принимает в начале декабря решение о переходе в контрнаступление под Москвой. Для наступления были привлечены силы Калининского, Западного и правого крыла Юго – Западного, а с 24 декабря и Брянского фронтов. Причём соотношение сил было далеко не в пользу русских. И цитируемый автор приводит таблицу соотношения сил. Она показывает, что Красная Армия уже умела сражаться не только числом, но и умением.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ.

| СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА | НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА | |

|---|---|---|

| Личный состав | 1100000 | 1708000 |

| Орудия и миномёты | 7652 | 13500 |

| «Катюши» | 450 | —– |

| Танки | 774 | 1170 |

| Самолёты | 1000 | 615 |

Не имея численного перевеса, советские войны обладали более высокоими боевым духом, твёрдым желанием защитить свою столицу и разгромить захватчиков. По воспоминаниям участников тех событий, отмечает Н. Шефов, у бойцов тогда словно открылось второе дыхание. Немцы же испытывали кризис, связанный с крушением надежд на лёгкие победы, борьбой в непривычных, суровых условиях. «Кроме того, немецкие войска под Москвой, растянутые на фронте в 1000 км. фактически не имели за спиной подготовленной линии обороны и достаточно резервов. Директива о переходе к обороне была подписана Гитлером только 8 декабря 1941 года. К 7 января 1942 года советские войска продвинулись вперёд на 150 – 200 км. Были разбиты 11 танковых, 4 моторизованные и 23 пехотные дивизии вермахта…. Кроме того, было захвачено 363 танка, 1882 автомобиля, 349 мотоциклов и т. п. Группа армий «ЦЕНТР» лишилась в тот момент самых эффективных средств войны…» ( Фон Бок. «Дневник». Н. Шефов «Вторая мировая 1939 – 1945. История великой войны» ). Кроме того, в этот период немецкими военно – полевыми судами за дезертирство и самовольный отход было осуждено 62 тысячи солдат и офицеров – почти каждый десятый от числа находившихся на подмосковной передовой войск. ( Там же ).

Нельзя не отметить, что немцы так и не смогли взять столицу СССР. Между тем Берлин был взят русскими за 7 дней. В истории войн не было такого случая, чтобы такой гигантский город – крепость был взят за столь короткое время. Конечно же, потери советских войск под Москвой были немалыми. Но тем не менее летняя кампания 1941 года немцами была проиграна. Надежды на «блиц – криг» потеряны. А это значило, что поражение в войне предрешено. И название монографии В. Дайнеса «1941. Год Победы» вполне обосновано

Есть ещё одна славная страница в истории обороны Москвы – это создание народного ополчения, в которое вступили те, кто был даже непригоден к службе. Это уникальное явление в истории Великой Отечественной войны. Таких ополченцев было по стране сотни тысяч.

Победа под Москвой была несомненной. Но и потери Красной превышали потери вермахта. К примеру, в Ржевско – Вяземской операции советские войска потеряли 774 тысяч человек. Немцы – 333 тысяч. Не сумев в ходе долгих, и упорных боёв ликвидировать Ржевско – Вяземский выступ, наступающие исчерпали силы и перешли 20 апреля 1942 года к обороне. На этом Московская оборона завершилась. В целом немцы потеряли в ней 772 тыс. человек. Красная Армия – 2 млн. ( из них более трети пленными ). Московская битва отличалась и высокими потерями советской боевой техники. Они составили – 4171 танк (из них две трети в оборонительный период ) 24 478 орудий и миномётов, 983 самолёта.

Но, несмотря на незавершённость наступательных задач, победа под Москвой имела огромное значение. Она стала первым крупным поражением вермахта во Второй мировой войне. Отныне немецкая армия лишилась ореола непопедимости. «Поражение под Москвой означало окончательный провал плана «молниеносной войны» и срыв всей внешнеполитической программы Гитлера. Фактор внезапности себя исчерпал. Перед Германией со всей очевидностью замаячила мрачная перспектива затяжной войны, выиграть немцам которую оказалось не по силам. Эта победа дала народам СССР «энергию надежды» и значительно повысила авторитет Советского Союза в мире. Для участников Московской битвы была выпущена специальная медаль «За обор