Тридцать лет назад, в канун 90‑летия Исаака Осиповича Дунаевского, в редакцию журнала «Музыкальная жизнь» поступил интригующий материал — «Акт», составленный в Горьковской консерватории 23 февраля 1951 года. При желании этот материал можно было бы использовать во вред памяти первого классика советской бытовой музыки. Юбилей‑то оказался непривычный: он пришелся на пик споров о творчестве композитора. С одной стороны, высказывалось мнение, будто по своей гармонической сути Дунаевский не имел никакого отношения к тоталитарному режиму, с другой — он этот режим с упоением воспевал. Почему бы не подбросить этой «другой стороне» некоторые эпизоды из личной и общественной жизни композитора? Пусть все увидят, что и человек он был неблагородный, мелкий, развязный, хвастливый и, главное, неумный… В начале «перестройки» подобные методы были весьма модными. Вспомним, например, «разоблачительные» статьи о Горьком, Маяковском, Аркадии Гайдаре. Слава Б‑гу, сегодня мы стараемся освободиться от упрощенческого подхода к незаурядным личностям, хотя рецидивы нет‑нет да и проявляются…

Не желая компрометировать известного композитора, редакция «Музыкальной жизни» воздержалась от публикации «Акта». Настали иные времена, а имя Дунаевского по— прежнему окружено не только романтическими легендами, но и всевозможными слухами, сплетнями. Поэтому пришла пора докопаться наконец до истины. Давайте же проследим, как реальные факты, вырванные из контекста событий, превращаются в ложь. Предлагаем вниманию читателей полный текст рокового «Акта», сократившего на много лет жизнь композитора, затем попытаемся его прокомментировать. Текст публикуется без какой‑либо правки.

АКТ

г. Горький. 23/11—1951г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель директора Горьковской государственной консерватории по научно‑учебной работе проф. И.Я. Полферов, секретарь партбюро консерватории А.Ф. Горев, зам. секретаря партбюро Г.С. Глущенко, ст. преподаватель кафедры марксизма‑ленинизма М.И. Гуськов, председатель месткома Б.В. Каневский, редактор стенгазеты «Советский музыкант» И.В. Елисеев, секретарь комитета ВЛКСМ С.В. Бартенев и председатель студпрофкома И.А. Победоносцева, составили настоящий акт о нижеследующем:

27 декабря 1950 г. мы присутствовали в концертном зале Горьковской государственной консерватории на встрече композитора И.О. Дунаевского со студентами и педагогами консерватории.

Встреча началась вступительным словом заместителя директора консерватории проф. И.Я. Полферова, в котором было отмечено видное место композитора в советской музыкальной культуре.

Вслед за вступительным словом проф. И.Я. Полферова слово было предоставлено И.О. Дунаевскому, который начал свою речь с того, что к сказанному о нем ему добавить нечего.

Перейдя к рассказу о своем творческом пути, И.О. Дунаевский между прочим сказал, что в период войны он не мог писать, испытывал «творческое бессилие», так как «гром пушек не моя стихия», но вел общественно‑полезную работу.

Тут же было рассказано, как композитор Никита Богословский однажды подошел к Дунаевскому и поделился своей остротой: «А вы знаете, я прозвал Вас ИССЯК Осипович» (смех). Далее Дунаевский заявил: «Имея меня в виду, говорили: были когда‑то и мы ИСАКАМИ. На это я ответил творчеством, — продолжал Дунаевский, — и в результате я получил Сталинскую премию, а Н. Богословский попал в Постановление ЦК ВКП(6) как автор пошлой музыки к кинофильму «Большая жизнь». Моя творческая лампа горела и будет гореть».

Рассказывая далее о своем творческом методе, Дунаевский сказал, что он не может писать музыку о танкистах вообще, о летчиках вообще и тд. Он может писать только о конкретной личности, как, например, песня Анюты, написанная по поводу конкретной Анюты, как песня о Родине, написанная в связи с диалогом с Марион в кинофильме «Цирк» и т. д.

«Недавно ко мне обратились школьницы 8‑го класса с просьбой написать песню об их классе, но я не могу писать песню о советском школьнике вообще. Я не понимаю этого. Что такое школьник? Советские школьники бывают разные — хорошие и плохие, чистые и грязные, отличники и не отличники, и раз нет конкретного образа, я писать музыку не могу». Это заявление Дунаевского вызвало недоумение аудитории.

Высказав предположение, что студенты хотели бы знать мнение оратора о работе композиторов‑песенников после Постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», Дунаевский, указав на песни Соловьева‑Седого и некоторых других композиторов, сказал: «Вот ваш земляк, горьковчанин, Мокроусов. У него есть несколько неплохих песен, но после успехов он стал уклоняться в сторону кабацкой лирики и написал плохую песню «Россия — наша Родина».

Изобразив на рояле песню «Россия — наша Родина» Мокроусова, Дунаевский указал на ее сходство с каким‑то цыганским романсом и добавил: «Крадем мы все, товарищи, но надо знать, где и у кого». (Все подобные заявления вызывали недоуменный смех аудитории.)

«Обойдя Союз советских композиторов, Мокроусов проверил эту свою песню на одной большой военной аудитории. В результате вся аудитория запела песню, автора вынесли на руках, а газета «Комсомольская правда» напечатала эту песню. Вслед за тем в Союзе композиторов, под моим председательством, состоялось обсуждение этой песни, и она была осуждена. Позднее в ЦК ВЛКСМ было создано большое совещание работников ЦК, редакции газеты «Комсомольская правда», и песня была также осуждена. Понятно, что Мокроусов и Суров были недовольны таким решением, и они чуть не пытались меня избить».

«Спустя некоторое время, — продолжает Дунаевский, — я пошел в ресторан ВТО. Я там часто бываю. У меня там свой столик, и меня там все знают. В углу ресторана нетрезвыми голосами демонстративно пели песню Мокроусова «Россия — наша Родина». Ко мне подсели два молодых человека и спросили: «Почему вы запретили эту песню? А мы ее поем и будем петь». На это я заявил, что мы не запрещали, а обсуждали и раскритиковали песню. Вскоре подошел ко мне известный драматург, автор «Зеленой улицы» и других пьес — Суров. Писатель Суров любит выпить. Вообще надо сказать, что пьяное состояние Сурова — его нормальное состояние. Так вот, подошел ко мне Суров в таком «нормальном» состоянии и сказал, что «погорел». (При этом Дунаевский изображает приближение пьяного, закатывающего рукава.) Я тоже встал и начал петушиться. В это время подошли и оттянули Сурова от меня, а меня от Сурова».

Затем Дунаевский рассказал о том, что Суров вновь подошел к нему, и тогда Дунаевский мотивировал отрицательное отношение к песне «Россия — наша Родина».

Говоря о своем творческом процессе, Дунаевский сказал: «В Москве творчески работать невозможно, нельзя. Мой враг номер первый — телефон, враг номер два — бесконечные заседания, совещания, прослушивания, обсуждения и т. д. Сочиняю я вне Москвы».

После выступления Дунаевского (которое он начал со слов: «Я к своим выступлениям никогда не готовлюсь») оратору посыпались записки с вопросами.

Перечисляя в своем выступлении композиторов‑песенников, Дунаевский пренебрежительно называл некоторых из них: довольно сухо высказался о Соловьеве‑Седом, рассказал ресторанный анекдот о Мокроусове, список композиторов продлил фразой «и разные Фрадкины, Табачниковы, Богословские и другие» и указал на то, что есть композиторы‑слухачи (например, музыка Табачникова, гармонизация Иорданского).

В связи с таким высказыванием Дунаевскому был задан вопрос: «Считаете ли вы, есть стоящие песенники, кроме Вас?»

Видимо, сообразив, что высказывание о композиторах— песенниках было неправильным, Дунаевский сказал: «Вы меня, вероятно, не так поняли» — и в качестве хороших песенников назвал тех же Соловьева‑Седого, Новикова, Мокроусова, Блантера, Фрадкина, Носова. Эта непоследовательность также вызвала недоумение аудитории.

Так как Дунаевский в недопустимых и ненужных деталях смаковал неудачу композитора Мокроусова, был задан вопрос: «А были ли у вас творческие срывы?» Отвечая на этот вопрос, Дунаевский сказал: «Мне часто задают вопрос, как я расцениваю свою песню из фильма «Моя любовь». Да, признаю, что это срыв, но с одной очень существенной оговоркой… (после паузы, многозначительно): она писалась ДО Постановления ЦК». И это заявление вызвало смех аудитории.

Далее был задан вопрос: «Почему вы пишете только в легком жанре и не могли бы ли написать крупные произведения?» Дунаевский уверенно ответил: «Я мог бы написать оперу. У меня есть фортепианная соната, струнный квартет, и я мог бы написать и оперу. Но нет хорошего либретто. Вот мне из Ленинграда прислали оперное либретто. Но как писать? По либретто — героиня в первом акте ставит рекорд, во втором — рекорд, в третьем — рекорд, в четвертом — рекорд»… (смех).

«Я хочу написать оперу о сильных чувствах, о любви, о женщине, — продолжал Дунаевский. — Хочу написать «Кармен» (Вопрос: «Бизе?»). Да, да, Бизе» (смех).

«Меня просил Большой театр написать балет «Свет», а написать балет для Большого театра — это 40 тысяч целковых, не шутка… Но как писать о колхозной электростанции? О колхозной электростанции написано 16 повестей, имеются кинофильмы и т. д. Сколько можно?..»

Развенчав тему о колхозной электростанции, почувствовав реакцию аудитории и создав неловкую для себя ситуацию, Дунаевский попытался выйти из положения, попросил не смеяться и указал на важность колхозных тем для оперных произведений.

На вопрос одного из студентов о сюжете музкомедии «Клоун» Дунаевский после паузы патетически воскликнул: «Любовь. Он. Она. Но в общем все кончается благополучно».

Дунаевский даже не счел нужным вкратце изложить содержание музкомедии хотя бы так, как это он же сделал в № 11 журнала «Советская музыка» за 1950 год.

Следует указать, что все выступление Дунаевского было крайне нескромным в отношении себя, а также пренебрежительным и недружелюбно‑критическим в отношении других композиторов.

Выступление Дунаевского было политически невыдержанным, антивоспитательным и прямо недостойным народного артиста РСФСР, лауреата Сталинской премии, советского композитора и гражданина.

Надо указать и на развязность поведения Дунаевского, изображавшего пьяных «в лицах», бесконечно комиковавшего, желавшего любой ценой вызвать побольше смеха аудитории.

Выйдя на эстраду вновь открытого концертного зала консерватории и восторженно отозвавшись о нем, Дунаевский немедленно попросил разрешения и тотчас же закурил на эстраде. Всю беседу вел сидя, иногда разгуливая по эстраде с папиросой.

Когда после речевого выступления Дунаевский вместе с приехавшими с ним артистами приступил к показу своих вокальных произведений, он положил на рояль пачку папирос и в перерыве между вещами, сидя за роялем, курил, к огромному изумлению студентов.

По окончании встречи с Дунаевским в редколлегию стенгазеты консерватории «Советский музыкант» поступила прилагаемая критическая заметка, которая с ведома и одобрения руководства консерватории была немедленно же помещена в стенной газете.

Текст настоящего акта и все формулировки нами были обсуждены дважды, и достоверность сведений, изложенных в акте, удостоверяем своими подписями.

Зам. директора Горьковской гос. консерватории, профессор И. Полферов

Секретарь партбюро А. Горев

Зам. секретаря партбюро Г. Глущенко

Ст. преподаватель кафедры марксизма‑ленинизма М. Гуськов

Председатель месткома Б. Каневский

Отв. редактор стенгазеты «Советский музыкант» И. Елисеев

Секретарь комитета ВЛКСМ С. Бартенев

Председатель студ. профкома И. Победоносцева

Приведенные выше собственноручные подписи т.т. И. Полферова, А. Горева, Г. Глущенко, М. Гуськова, Б. Каневского, И. Елисеева, С. Бартенева и И. Победоносцевой удостоверяю.

Лично я на встрече по болезни не присутствовал, но выступление И. О. Дунаевского прослушал по записи на ферропленке, аппарат «МАГ», и положение в настоящем акте целиком подтверждаю.

Директор Горьковской гос. консерватории Г. Домбаев.

Ну а теперь для полноты картины обратимся к бескомпромиссной заметке, которая «с ведома и одобрения руководства консерватории» была помещена в стенгазете «Советский музыкант» № 6/30 от 30 декабря 1950 года.

ЯВНО НЕУДАЧНАЯ РЕЧЬ

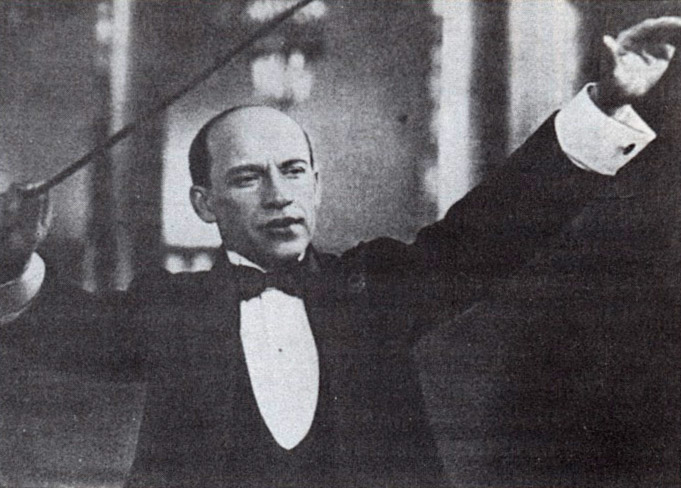

В среду 27 декабря состоялась встреча народного артиста РСФСР, лауреата Сталинской премии композитора

И.О. Дунаевского со студентами и педагогами нашей консерватории.

Советский слушатель высоко ценит творчество выдающегося советского композитора‑песенника. Кто не знает знаменитого «Марша веселых ребят»? Кто не помнит замечательной музыки к популярным и любимым советскими слушателями кинофильмам «Цирк», «Богатая невеста», «Волга‑Волга», «Кубанские казаки»?

Много интересного ждали студенты консерватории от этой встречи… Но, как ни странно, их надежды не оправдались. Выступление тов. Дунаевского не только не окрылило наших студентов сознанием новых значительных побед советской музыки после исторического Постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», но, напротив, вызвало глубокое недоумение и разочарование. Удивляет прежде всего свободный, непринужденный, порой даже развязный тон т. Дунаевского. Коснувшись весьма поверхностно достижений советской музыки, Дунаевский очень много рассказал о своих собственных достижениях и успехах. Причем все в творчестве Дунаевского оказалось ценным и положительным, и, даже соглашаясь с общепризнанными недостатками его песни из кинофильма «Моя любовь», он с улыбкой заметил: «Ведь она написана до Постановления ЦК ВКП(б)».

Недопустимо в выступлении т. Дунаевского упоминание о «случае в ресторане», порочащем советскую музыкальную общественность и личность самого Дунаевского. Мы не упоминаем еще целого ряда высказываний И. Дунаевского, которые очень памятны всем присутствовавшим в зале.

Выступление т. Дунаевского оставило нехорошее впечатление у подавляющей массы студенчества. Композитору Дунаевскому, крупному общественному деятелю, следовало бы более ответственно готовиться к своим выступлениям и, тем более, перед массовой студенческой аудиторией.

Редакция газеты «Советский музыкант».

Итак, перед нами два документа… Но вот проблема: обращает на себя внимание одна странность. Заметка появилась в стенгазете, как говорится, по горячим следам. Что же касается «Акта», то здесь невольно пытаешься вникнуть в его целесообразность: ведь он был составлен чуть ли не через два месяца после выступления композитора! К этому времени страсти уже улеглись, острота впечатления от встречи ослабла… Кому же понадобилось заново нагнетать страсти, имитируя дух «истинной критичности»? И зачем? Воздержимся пока от каких‑либо предположений. Предоставим сначала слово непосредственному свидетелю этой встречи, человеку с критическим складом мышления — Давиду Михайловичу Персону. Дело в том, что ему тоже не понравилось выступление Дунаевского. Мало того, аргументы, приводимые им, вроде бы не противоречат оценкам и выводам авторов «Акта». Вроде бы… 10 июля 1980 года я взял у Персона интервью, которое опубликовать тогда не удалось. Привожу лишь небольшой фрагмент, имеющий прямое отношение к теме данного «расследования».

— Ведь вы были организатором многих авторских концертов Дунаевского.

— Да, в том числе и самых последних, в Риге. Кстати, на моих глазах произошли и те события в Горьком, которые послужили причиной для появления в печати гнусного фельетона «Печальный акт». Хотя, должен вам сознаться, Исаак Осипович и сам был частично виноват. Не надо было с такой доверчивостью раскрываться перед незнакомой аудиторией, не надо было так фривольно держаться, тем более что среди студентов и преподавателей Горьковской консерватории были люди, лишенные чувства юмора. Какими репликами разбрасывался Дунаевский? Например, на вопрос, почему он отказался сочинить балет, Исаак Осипович ответил: «Я бы, конечно, мог сочинить балет, учитывая, что две мои жены — балерины. Но я не могу увлечься сюжетом, где героиня в каждой картине объясняется в любви комбайну». И так далее в подобном же духе. А ведь это был 1950 год! Вы представляете, чем это могло кончиться для него? Пришили бы не только антиколхозные настроения, но и моральное разложение. Когда я заметил, что его выступление записывается на магнитофон, мне стало плохо, и я вышел. Потом я ему сказал, что его выступление было записано. Представьте себе, он ничуть не расстроился — даже обрадовался: «Вот и хорошо! По крайней мере, никто превратно не истолкует мои слова». Ну а как его слова были потом истолкованы в фельетоне, вы знаете… Ах, беда Исаака Осиповича состояла в том, что по натуре он был очень искренним человеком и открыто говорил о недозволенном. Порой бывал рабом своего настроения… Но не прикидывался иным, как это делали подчас его коллеги, и не обуздывал себя. Повторяю, он во всем был искренен — и в своем правом гневе, и в своих ошибках.

Не будем слишком строги к Персону, перепутавшему два сюжета — оперный и балетный: он ведь воспроизводил события тридцатилетней давности. Обратим внимание на то, что сочинители «Акта» проявили некоторое благородство, отказавшись обыграть ситуацию с «двумя женами». Поставим это им в заслугу! И все же попытаемся перечитать «Акт» другими глазами. Может быть, акценты сместятся? Тем более что есть возможность прокомментировать отдельные сомнительные места проверенными документальными фактами, проливающими свет на поведение Дунаевского.

«Вслед за вступительным словом проф. И.Я. Полферова слово было предоставлено И.О. Дунаевскому, который начал свою речь с того, что к сказанному о нем ему добавить нечего». В фельетоне И. Верховцева «Печальный акт» этот эпизод трансформировался таким образом: «Были и дифирамбы, — на них не поскупился в своем вступительном слове заместитель директора консерватории проф. Полферов. Дифирамбы явно пришлись по душе гостю, — он тут же заявил, что к сказанному о нем ему добавить нечего» .

Да, теплые слова И.Я. Полферова действительно «пришлись по душе» Дунаевскому, ибо возникла атмосфера доверия. А он так в ней нуждался! Проясним ситуацию. Начиная со второй половины 40‑х годов официальное отношение к Дунаевскому резко изменилось. В письме к Л.С. Райнль от 22 октября 1947 года композитор весьма лапидарно зафиксировал горестный для него факт: ««Делателям погоды» в сфере муз. творчества понадобились кое‑какие изменения в расстановке сил» . По этому поводу с юмором говорил Д.М. Персон: «Они хотят сделать лидером советской песни русского по крови Соловьева‑Седого, забывая, что у него жена — еврейка».

В ход пошли тумаки и подножки. Особенно усердствовали Т. Ливанова и Л. Лебединский. Включившись в борьбу с «безродными космополитами», они всячески стремились доказать, что творчество Дунаевского по своему интонационному строю примыкает к музыкальной культуре Запада и, следовательно, совершенно «чуждо советскому народу». Предпринимались попытки дискредитировать наиболее талантливые произведения композитора, в частности те, что определили стиль советской массовой песни. Эта дискредитация продолжалась по инерции даже после смерти Сталина, когда борьба с «космополитами» стала постепенно затухать. «Подчеркнем здесь со всей силой, — не унималась Т. Ливанова, — что та линия советской песни, которая идет от «Марша веселых ребят»… не имеет ничего общего ни со старой русской песенной традицией, ни с традицией революционного фольклора!» О песне «Моя Москва», проникнутой поэтикой русского городского романса и ставшей впоследствии гимном столицы России, она выдала такую тираду: «Тема о любимой Москве разрешена здесь в духе зарубежного «легкого жанра», вне каких‑либо национальных традиций» … Ну а Л. Лебединский, как никто и никогда, бил прямо «под дых»: «…ни одна песня Дунаевского (за исключением «Песни о Родине») не раскрывала богатый духовный мирсоветского человека» .

И все же не подобные критические опусы удручали композитора: раз бьют — значит, он существует. Его угнетала мысль, что находятся «летописцы», склонные вообще выбросить имя «Дунаевский» из истории советской музыки. В Горьком он прочитал статью А. Шавердяна «За высокую идейность и мастерство советской музыки», которая потрясла его своей безапелляционностью. Больше всего изумил его следующий абзац: «Непосредственно общаясь с музыкальной жизнью масс, прислушиваясь к великому многообразию звучащих в народе интонаций, наиболее чуткие и отзывчивые композиторы активно служили делу интонационно‑мелодического обновления современной музыки. Создаваемый ими новый мелодический стиль в свою очередь плодотворно воздействовал на художественные вкусы, сознание, музыкальный быт масс. Это прежде всего относится к лучшим нашим композиторам‑песенникам — от Кастальского и Давиденко до А. В. Александрова, Захарова, Новикова, Соловьева‑Седого и других современных прославленных мастеров советской песни» .

Буквально за несколько минут до начала встречи со студентами и преподавателями Горьковской консерватории

Дунаевский подошел к Персону с раскрытой книгой и, указав на выделенное им место, сказал:

— Всё! Меня нет и не было!

И тут он услышал речь заместителя директора консерватории И. Полферова, речь, реально и точно оценившую значение композитора в истории советской музыки, речь, полную восторженных эпитетов… Нужно ли описывать, как тронут был Дунаевский, как оттаяло его сердце и какое огромное доверие он почувствовал к этим милым людям, встретившим его появление на сцене хорошими и дружными аплодисментами? Конечно, свою ответную речь он начал с того, что «к сказанному о нем ему добавить нечего». И, конечно же, его дальнейшее раскованное поведение было обусловлено удивительным чувством, что здесь его любят и понимают…

Трудно понять, почему у составителей «Акта» вызвали возмущение слова композитора о том, что «гром пушек» — не его стихия и поэтому именно в годы войны он испытывал «творческое бессилие». В сущности, Дунаевский просто повторил то, о чем неоднократно писал в своих письмах, и что пытались психологически обосновать некоторые музыковеды, в частности Л. В. Данилевич, автор первой послевоенной брошюры о его творчестве: «Военные песни Дунаевского менее известны, чем его песни, созданные в довоенные годы. Дунаевский — певец радости, счастья. В его палитре светлые, радужные краски преобладают над суровыми, драматическими. В этом причина того, что военные песни Дунаевского менее увлекательны и ярки, нежели песни о мирной жизни» .

Оставим в стороне формулировку «певец радости, счастья» — она весьма условна, потому что довоенные годы были чреваты жуткими репрессиями, и Дунаевский романтически воспевал не столько реальное, сколько воображаемое «счастье» . Необходимо отметить, что Данилевич, как и другие музыковеды, связывает творческие неудачи композитора во время войны главным образом с его перерывом в киноработе. (Можно добавить: и в театральной тоже.) Действительно, Дунаевскому очень редко удавались песни, написанные «просто так». Он был прирожденным музыкальным драматургом, и сочинить песню вне кинофильма или оперетты, т. е. вне задачи создания художественного образа, ему было так же трудно, как оперному композитору — скажем, Верди — написать «просто так» арию или песню. Между тем рассуждения композитора о том, что он не может писать музыку о танкистах вообще, о летчиках вообще, о советском школьнике вообще и т. д., а может писать только о конкретной личности, составители «Акта» приняли в штыки.

Из‑за чего они негодуют? Почему пытаются «перекрыть кислород» композитору?

Оказывается, Дунаевский бичует плакатный стиль современных советских песен с их навязчивыми идеализированными героями! Тут составители «Акта» нисколько не ошиблись. Родоначальник нового направления в массовой песне, Дунаевский на самом деле ненавидел слащавую и ложно‑мужественную плакатность, которая подтачивала и убивала живое чувство. Даже «Марш энтузиастов» он сделал личной песней Тани Морозовой в кинофильме «Светлый путь».

Мечта прекрасная,

Еще неясная

Уже зовет тебя вперед, —

пела в фильме Любовь Орлова за сильную духом, но сомневающуюся Таню. Такой текст не устраивал чиновников от искусства, ревнителей плакатных песен.

Мечта прекрасная,

Мечта крылатая

Уже зовет тебя вперед, —

пел на эстраде Владимир Бунчиков, хотя в глубине души он, возможно, спорил с чиновниками.

Мечта прекрасная,

Как солнце, ясная

Уже зовет тебя вперед, —

вынуждена была петь на праздничных концертах перед руководителями партии и правительства блистательная Ирина Архипова… Уж кто‑кто, а Дунаевский знал, что значит обезличить песню. По сути, выступая в Горьковской консерватории, он пытался обозначить путь спасения массовой песни от дальнейшей деградации: коллективизм чувств не должен подавлять человеческую индивидуальность, а сам человек не должен стать рабом грандиозных экспериментов во имя социального идеала.

По «Акту», можно сделать вывод, что у Дунаевского было неприязненное отношение к некоторым своим коллегам, в частности к Н. В. Богословскому. Но здесь присутствуют богатейшие нюансы, которые должны предохранить нас от односторонних суждений.

Как признавался сам Никита Владимирович Богословский, именно Дунаевский стал его крестным отцом в кино: он рекомендовал молодого композитора режиссеру В. Вайнштоку, приступившему к съемкам фильма «Остров сокровищ». Исаак Осипович на первых порах был в восторге от Богословского. «Этот Никита! Какой талантливый, многообещающий композитор и какой интересный, остроумный человек!» — делился он впечатлениями с близкими и друзьями. Не будем говорить сейчас о том, почему позднее Дунаевский умерил свой восторг, остановимся лишь на эпизодах, которые запечатлены в «Акте».

Думаю, что Никита Владимирович до сих пор по‑настоящему не осмыслил, какую душевную травму с далеко идущими последствиями причинил он Исааку Осиповичу, когда назвал его «Иссяк Осипович». Эта «шутка» преследовала Дунаевского почти до самой смерти, создавая вокруг него атмосферу какой‑то зыбкости и призрачности. Внешне он храбрился, но временами покрывался холодным потом: «Неужели действительно… иссяк?» Нетрудно представить себе его состояние. Любой художник, любой творец сумеет вынести любые обвинения — вплоть до антисоветизма и даже плагиата. Но попробуйте ему намекнуть на то, что он творчески выдохся, иссяк, и вы сразите его наповал.

О тяжелом состоянии Дунаевского, удрученного «шуткой» Богословского, вспоминает друг Исаака Осиповича театровед М. О. Янковский: «Он просил меня провести с ним несколько дней в подмосковном Доме творчества композиторов. Я нашел его усталым и молчаливым. Он признался мне, что раздражен разговорами о том, что он «иссяк» (эта коверкающая его имя пошлая острота, пущенная в обиход одним московским композитором, крайне травмировала его), что его творчество оскудело.

— Что пишут теперь и что пользуется теперь успехом? Жанровые песенки… Я не хочу идти вслед за теми, кто пишет вещи совершенно бездумные, хотя и соблазнительные для прогулки в лунные ночи. Но как найти новую тематику? Я писал спортивные, туристские песни, песни демонстрантов. Но теперь нужно что‑то иное… Те, которые издеваются надо мной и кричат, что я «иссяк», не создали ничего, заменившего мои песни. Чего же они требуют от меня?»

Но Дунаевский не только страдал — он (выражаясь словами одной из его песен военных лет) «все силы в кулак собирал для отпора». И каждую встречу со слушателями ждал с чувством некоторого беспокойства. «Б‑же мой, — писал он в декабре 1949 года Р. П. Рыськиной, — сколько людей за последние годы радовались тому, что, как им казалось, Дунаевский исписался! Торжествовали они рано. Изредка я бью их по голове весьма ощутительно. Почему изредка? Потому что здесь много «потому что». И прежде всего потому, что мне надо выпускать в свет только хорошее. Срывов мне не прощают. Я думаю, что «Веселая ярмарка» («Кубанские казаки». — Н.Ш.) явится очередным ударом, хотя, пожалуй, уже все убедились в том, что причислять меня к творческим трупам еще рановато…»

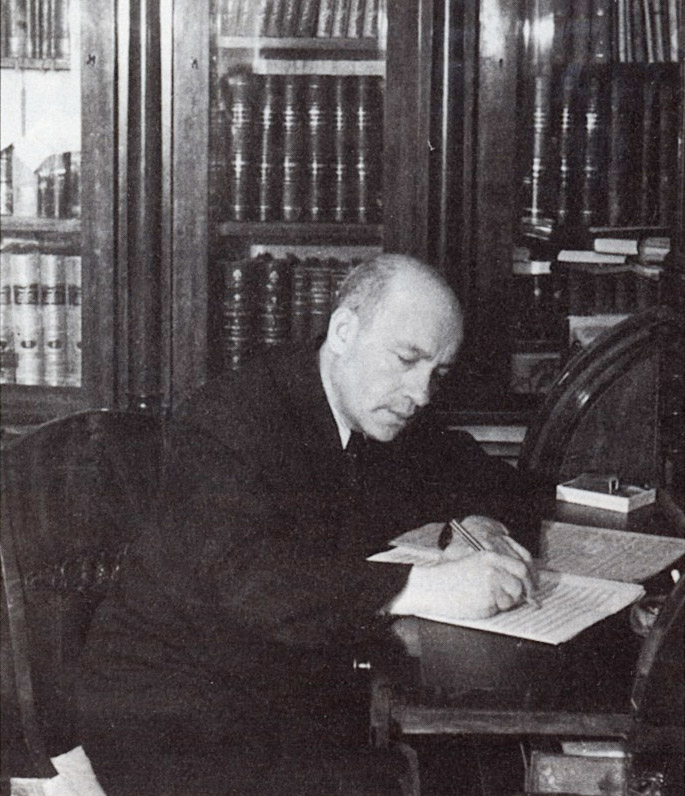

Он постоянно, подчас навязчиво отчитывался перед своими корреспондентами «о проделанной работе». Как‑то А. Л. Перская, его корреспондентка из Николаева, показала мне длинный список, присланный ей Дунаевским: композитор перечислял произведения, созданные им за полгода. Бесстрастный список, казалось, источал каскад эмоций и отчаянно вопил: «Не исписался! Не исписался! Не исписался!» Бывало, композитор отчитывался не только за месяц или за день, но и за каждый час. «Я могу доложить Вам, — писал он 25 октября 1950 года Р.П. Рыськиной, — что на сегодняшний день мною уже написано в клавирах семь песен и в эскизах две… Все семь песен с огромным удовольствием приняты на радио и, по общему мнению, являются произведениями высшего класса. Таким образом, Руза [Дом творчества в Подмосковье] действительно исключительно благотворно на меня действует. В прошлую пятницу от пяти минут седьмого до четверти девятого вечера я сочинил… три песни! Из них две, которым, по— моему, суждено яркое будущее. Это «Золотая звезда» Исаковского и «Москвичи» Васильева. Вот Вам и Болдино!» .

Бедный Исаак Осипович! Он вынужден был себя и нахваливать. При этом композитор явно переоценил свои две хорошие, но отнюдь не выдающиеся песни: у них, как показало время, не было не только «яркого будущего», но и «яркого настоящего», хотя первую песню проникновенно пел Георгий Виноградов под аккомпанемент самого автора.

Конечно же, Дунаевский не иссяк — об этом свидетельствует его полная юношеской свежести оперетта «Белая акация», над которой он работал в последние месяцы своей жизни. Но мелкие неудачи, вполне естественные в творческом процессе (они случались и в пик его славы, во второй половине 30‑х годов), теперь воспринимались им почти с мистическим ужасом. Характерно в этом отношении его столкновение с И. А. Пырьевым во время съемок кинофильма «Испытание верности» (1954 год). Суровый, трудный по характеру Пырьев, требовавший от поэтов и композиторов бесконечных «вариантиков», на этот раз безоговорочно и с восторгом принял все симфонические и песенные номера Дунаевского (среди них были такие шедевры, как «Не забывай» и «Хорошо, хорошо»), кроме романса Ольги. С нежностью (Пырьев обожал Дунаевского) и в то же время со свойственной ему категоричностью режиссер сказал:

— Этот номер, Дунечка, вам не удался. Обойдемся без него.

— Завтра будут «вариантики», — ответил пораженный композитор.

— Не нужно. Переживания Ольги вы великолепно передали в вальсе и в эпизоде грозы. Достаточно.

— Вы тоже считаете, что я уже не способен… Но я вам докажу! — с отчаянием парировал композитор. — Этот романс будет петь Обухова!

Пырьев доверительно обнял Дунаевского за плечи:

— Почему вы думаете, что у Обуховой вкус хуже, чем у меня?

Но для Дунаевского это уже был вопрос жизни и смерти:

— Я докажу!..

И ведь доказал… Каким образом Исааку Осиповичу удалось уговорить Надежду Андреевну Обухову петь этот бесцветный романс, неизвестно. Но факт остается фактом: Обухова приспособила его к своему творческому профилю и пела под названием «Осенняя песня». И Вера Красовицкая его пела. И еще кто‑то. В общем, Дунаевский был удовлетворен: не исписался, одержал еще одну победу!

…Не слишком ли много побочных эпизодов я рассказываю? Думаю, что нет. Из недели в неделю, из месяца в месяц накапливалась горечь, сокращавшая композитору жизнь. Поведение Дунаевского на встрече со студентами и преподавателями Горьковской консерватории невозможно понять и объяснить без этих «побочных» эпизодов. Вспомним, какой была реакция Исаака Осиповича на прозвище, данное ему Богословским: «На это я ответил творчеством, и в результате я получил Сталинскую премию, а Н. Богословский попал в Постановление ЦК ВКП(б) как автор пошлой музыки к кинофильму «Большая жизнь». Моя творческая лампа горела и будет гореть».

Если рассматривать эту реакцию без учета сложившейся ситуации, она, вероятно, будет не в пользу Дунаевского. В самом деле, хвалиться Сталинской премией и торжествовать по поводу того, что твой коллега попал в гнуснейшее постановление, недостойно такого человека, как Дунаевский. И все же чисто по‑человечески его понять можно. «Ты считаешь, что я иссяк. Но премию‑то получил я, а ты попал в постановление», — так можно «перевести» на житейский язык то, что сказал композитор. Сказал, отчаянно защищаясь и не выбирая слов…

Кстати, прекрасные лирические песни Богословского из второй серии «Большой жизни», в частности «Три года ты мне снилась» и «Наша любовь», не имели никакого отношения к «кабацкой меланхолии» (именно так о них говорилось в том постановлении).

Гораздо сложнее история с песней Бориса Мокроусова «Россия — наша Родина». Из «Акта» следует, что Дунаевский вообще отрицательно относился к творчеству Мокроусова. На самом деле Исаак Осипович высоко ценил талант этого яркого композитора. Еще до войны, когда Мокроусов был не особенно популярен, Дунаевский одобрительно отозвался о его песне «Милый мой живет в Казани», рекомендовал ее для исполнения Ирме Яунзем, а потом опубликовал в редактируемом им сборнике «Песни советских водников». Известны его отзывы о музыкально‑эстетических достоинствах таких сочинений Мокроусова, как «Песня защитников Москвы», «Заветный камень», «Одинокая гармонь» (правда, последнее настораживало его тем, что автор «переминорил»). Что же касается «Сормовской лирической», то Исаак Осипович даже ринулся в бой, когда некоторые критики стали обвинять Мокроусова в «надрывных» интонациях.

Но песню «Россия — наша Родина» Дунаевский принять не мог: она полностью противоречила его взглядам на коренную перестройку массовых жанров. Он любил классический цыганский романс, но терпеть не мог нэповскую приблатненную «цыганщину», как бы предвидя ее будущую разлагающую роль в эстраде 80—90‑х годов. Тут уж на славу потрудились наши эстрадники — эмигранты «третьей волны». Ему, автору всемирно известной «Песни о Родине», основанной на интонациях песен волжской вольницы, было невыносимо слышать, как опошляется великий образ. Дунаевский мгновенно обнаружил рецидив ухарской кафешантанной плясовой, облюбованной в 20‑х годах цыганскими скрипачами.

Поэтому и вырвалась у него не совсем этичная фраза: «Крадем мы все, товарищи, но надо знать, где и у кого». Впрочем, если отнестись к ней без предвзятости, то можно увидеть, что Дунаевский с грубоватой прямолинейностью «переложил» на бытовой язык знаменитое изречение М. И. Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Правда, здесь есть радикальное уточнение: «Но надо знать, где и у кого». «Крадем мы все…» Жаль, что авторов «Акта» подвело отсутствие чувства юмора: они не уловили психологических оттенков этой фразы.

А за внешним шутовством Дунаевский пытался скрыть свою горечь. Сколько раз его пытались обвинить в плагиате! Даже поговорку такую пустили в ход: «С миру по нотке — Дунаевскому орден». По этой части особенно усердствовал скрипач‑неудачник Юрий Елагин, впоследствии возомнивший себя писателем и опубликовавший за рубежом «мемуары», в которых слепая фантазия преобладает не только над реальностью, но и над здравым смыслом.

И все‑таки современного читателя что‑то может покоробить в рассуждениях Дунаевского… Что именно? Да проклятые словесные штампы сталинской эпохи, которые раздирали на лоскутья его естественную, живую речь. Посудите сами: «…под моим председательством состоялось обсуждение этой песни, и она была осуждена» (выделено мной. — Н.Ш.). И следующая фраза: «Позднее в ЦК ВЛКСМ было создано большое совещание работников ЦК, редакции газеты «Комсомольская правда», и песня была также осуждена» (выделено мной. — Н.Ш). Какую зловещую окраску неожиданно приобретает речь композитора! Еще раз воскликну: бедный Исаак Осипович, он тоже не избежал влияния этого тлетворного стандартного стиля, превращающего все живое в унылую мертвую пустыню! Он, блестящий стилист, чуткий и добрый человек. Его письма (особенно к женщинам) — это образцы глубокого и оригинального мышления, необычайной высоты поэтического переживания, фейерверк остроумия… Да, а каков словесный текст песни, «осужденной» Дунаевским? Вот, не угодно ли?

Россия — наша родина,

Тобой так много пройдено,

Твои сыны

Тебе верны

И Сталину родному.

За критику такой песни могли «осудить» и самого Дунаевского. Так сказать, за «антисталинские настроения»… К счастью, пронесло.

Составителей «Акта» насторожило, что композитор аттестовал драматурга Анатолия Сурова как ресторанного драчуна и человека, чье пьяное состояние — «его нормальное состояние». Они не ошиблись: Дунаевский действительно не терпел этого бездарного литератора, чьи схематичные пьесы, удостоенные Сталинской премии, создавались при активной помощи «литературных негров» и навязывались в приказном порядке почти всем театрам Советского Союза.

О пьяных похождениях Сурова, за которого писали пьесы литературные рабы, поведал в стихах Евгений Евтушенко:

Крестьянам кукиш мраморный свой сунув,

вождь с пьедесталов каменно глядел,

и суковатой палкой пьяный Суров

грозил космополитам в ЦДЛ,

а после — исключенные абрамы

ему писали по дешевке драмы.

Не в укор поэту замечу, что Евтушенко выступил с открытой критикой Сурова тогда, когда это уже не было опасным, а Дунаевский — когда за это можно было поплатиться головой. Если к этому добавить, что Александр Твардовский в соавторстве с Эммануилом Казакевичем написал когда‑то стихи, начинающиеся строкой «Суровый Суров не любил евреев», становится совершенно ясно: Дунаевский не мог пылать безответной любовью к Сурову.

Не мог Исаак Осипович восхищаться и назойливыми телефонными звонками, и многочасовыми заседаниями, и всевозможными конкурсами, и бесконечными прослушиваниями сочинений своих коллег — все это отрывало его от творчества. И непонятно, почему в подобных откровениях композитора составители «Акта» узрели развязность.

Особого разговора заслуживает то место в «Акте», где Дунаевский подвергается критике за непоследовательность: то он, дескать, пренебрежительно отзывается о Со— ловьеве‑Седом, Блантере, Мокроусове, Фрадкине, то вдруг начинает хвалить их. На самом деле Дунаевский во всех случаях объективен и последователен. С одной стороны, он действительно восхищался песенными достижениями этих замечательных композиторов, с другой — стыдился за них. Да, стыдился, и настала пора говорить об этом прямо. Ему, блестяще образов