Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение

Золотое шитьё России.

Самые первые сведения о золотом шитье относятся ко II веку до н. э. — согласно преданию, оно возникло в Пергамском царстве и оттуда пришло к римлянам.

Искусство русских золотошвеек занимает видное место в традиционном народном творчестве. Оно известно со времён Древней Руси. Мастерская лицевого и золотного шитья - традиция русских монастырей. Женщины знатного сословия, уходившие в монастырь, имели преимущественно послушание золотошвеек. Ручная вышивка золотыми и серебряными нитями использовалась для создания хоругвий, церковных завес, церковных облачений, богослужебных наборов.

Сергеев Ю. А. Золотошвейки.

На Русь искусство церковного шитья пришло вместе с христианством. Церковной вышивкой на Руси занимались в женских иноческих обителях, в царских и великокняжеских домах. На Руси со временем выделилось несколько основных школ лицевого и золотного шитья, существовали крупные золотошвейные мастерские («светлицы»): столичные «царицыны» мастерские, мастерская Строгановых и Старицких, других «именитых людей» - купцов или промышленников.

Тропинин Василий Андреевич. Золотошвейка. 1826 г.

Иоанн Грозный забирал вышивальщиц во дворец от опальных бояр. Обучение мастерицы длилось около семи лет. Царицыны светлицы в Кремле после польской интервенции смогли восстановить свою численность с 15 до 80 мастериц только за 60 лет.

Мастерство рукоделия русских золотошвей достигло такого совершенства, что литургические предметы шитья вывозились из России в другие страны.

Умение шить золотом в прежние времена ценилось дорого - во многом этот вид рукоделия граничит с искусством, кроме того, требует большого внимания, усидчивости, точности. На сегодня золотное шитьё - один из самых трудоёмких видов рукоделия. Чтобы достичь вершин мастерства, ему учатся от нескольких недель до нескольких лет на курсах, в специальных школах.

Дошедшие до нас памятники золотого шитья, выполненные русскими мастерицами, являются произведениями высокой культуры, в которых сочетались талант художника и тонкий вкус, духовное богатство, исполнительское мастерство вышивальщиц. «Живопись иглой» - так назвал это искусство один из его исследователей.

Рисунок для вышивки обычно делали художники – иконописцы. На Руси XVI - XVII вв. их называли знаменщиками, травщиками, словописцами. В Греции, на Афоне и в др. центрах вышиванием занимались не только женщины, но и мужчины. На Руси – только женщины. Фоном для вышивки служили однотонные ткани – камка, тафта, шелк, атлас, - под которые для крепости подкладывали холст или хлопчатобумажное полотно. Личное (обнаженные части тела и лик) шили на проем гладьевыми швами (атласным и в раскол). При создании изделий золотошвейками используются, преимущественно, натуральные ткани, шелковые, металлизированные золотые и серебряные нити, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, канитель, бить и т. д. Серебряные и позолоченные (золотные) нити были: пряденые, волоченые, сканые. Ими шили «на проем» (в раннее время), но чаще – «в прикреп», иногда по настилу из толстых льняных или х/б нитей, и пришивали цветными шелками, создающими при этом разнообразные швы и узоры.

На протяжении нескольких столетий золото - серебряное кружево наряду с жемчужным и золотным шитьем, вышивкой и ткачеством активно использовалось в украшении предметов светского быта и церковного культа.

Церковная вышивка не только ремесло, но и особый род церковного искусства, требующий от специалиста хорошей искусствоведческой и богословской подготовки. Вышивальщица должна владеть не только технологическими ремесленными навыками золотного и лицевого шитья, но также понимать место вещи в храме, богослужении, исходя из его внутреннего, сакрального смысла. Недаром за образец для исправления богослужебных книг во время реформы патриарха Никона взят текст Символа веры, вышитый на саккосе.

Шитье золотыми нитями пришло в Россию из Византии, и со временем стало традиционным промыслом для Торжка. Первые русские мастерицы - монахини местных монастырей, вышивали тончайшей золотой проволокой по бархату, тонкой коже-сафьяну, сукну и атласу. Золотые нити закупали в Византии и стоили они недешево.

Постепенно золотую проволоку заменили скрученной спиралькой из тоненькой толщиной 1 - 3 мк позолоченной металлической проволочки - канителью. И шитьё стало называться не "золотое", а "золотное", а нити "волоченные". На смену волоченным, пришли "пряденые" нити по немецкой технологии, когда медную проволоку с 3 - 9%-ным золотым или серебряным напылением, накручивали на шёлковую, льняную или хлопчатобумажную нить.

Иконы, созданные золотошвеями, — это уникальные произведения искусства. Говорят, что при работе над иконой вышивальщица, протыкая иголкой полотно, говорила «Господи», а выводя иглу обратно на лицевую сторону, произносила «помилуй». И сколько же тысяч раз за время работы проговаривала женщина: «Господи, помилуй». Уже намоленная таким образом икона несла в себе, помимо смыслового значения, тепло души и рук ее создательницы.

Золото - серебряным кружевом богато украшались царские, боярские, княжеские одежды, дворянское платье, облачение духовенства, разнообразные предметы светского и церковного обихода, а в XVIII веке оно активно проникает и в народный быт. Со временем расшивать золотным шитьем стали и народную одежду. Рисунки для вышивки составляли сами мастерицы, наиболее распространены были растительные узоры, основным мотивом которых была ветка розы с цветами, бутонами и листьями, дополненные завитками, усиками, блёстками, которые смягчали переход от рельефного орнамента к фону.

Центрами кружевоплетения могли быть боярские, княжеские светлицы, а также женские монастыри, в которых трудились талантливые мастерицы. Мастерские художественного шитья («светлицы») имелись почти в каждом княжеском и боярском хозяйствах, в домах служилых и торговых людей, в женских монастырях. Во главе такой мастерской стояла сама хозяйка, нередко принимавшая непосредственное участие в работе. В зависимости от материального и служебного положения главы дома составлялся «штат» мастерской, иногда насчитывающий до 100 мастериц. В светлицах цариц вышиванием занимались жены и дочери служилых людей во главе с боярынями, а у служилых и торговых людей – простые крестьянки.

Излюбленными в золото - серебряном кружевоплетении XVII века были мотивы гвоздики и тюльпана - типичные для орнаментики всего русского и западноевропейского искусства данного столетия.

Мотивы гвоздики и тюльпана встречаться в кружевах с XVIII века, как например, на фелони малиновой парчи с крупным серебристым цветочным узором. В начале XVIII века возникают и развиваются различные композиции русского аграманта. Наиболее характерными для аграманта первой половины XVIII века были растительно - геометрические орнаменты. Такие орнаментальные элементы, как «вилюшка», зубцы - фестоны, «сетка», веерообразные мотивы получили дальнейшее развитие в нитяном кружевоплетении XVIII - XIX веков.

Растительно - геометрические орнаменты второй половины - конца XVIII века отличаются предельной композиционной насыщенностью, но в то же время строгой ритмичностью и ясностью построения. С середины ХVIII века в золото - серебряное кружево стала добавляться цветная бить (синяя, красная, зеленая), что значительно повысило декоративный эффект.

Секреты мастерства передавались по наследству из поколения в поколение, и не каждая мастерица могла овладеть искусством сложнейшей вышивки. Со второй половины XIX века золотное шитье становится народным промыслом, создаются артели вышивальщиц. Золотыми нитями расшиваются пояса, сафьяновая обувь, женская одежда, головные уборы, изделия вышиваются по заказу и просто на продажу. В монастырях золотом расшивают предметы церковного обихода. Лучшие вышивальщицы украшали узорами парадную одежду для царской семьи.

Особую составляет кружево XVIII века западно ¬ европейского происхождения, получившее в России название «подышпаны» (или «подишпаны») от французского «point d'Espagne». «Подышпаны» представляют собой кружево-гипюр, выполненное из очень тонкого золотного, серебряного шнурка либо пряденой нити в сцепной технике.

Что такое золотное шитье? Золотное шитье – древнейший вид рукоделия. Изначально рисунок на ткани вышивался золотыми или серебряными нитями, позднее их заменили более дешевые позолоченные нити, в которых было всего два – три процента золота. Поэтому декоративное шитье стало называться золотным, а не золотым. Своего расцвета золотное шитье достигло именно на Руси, в XV – XVI веке.

Известно несколько разновидностей техники золотного шитья, но все объединяет одна особенность – нити крепились поверх тканей, особая фактура нитей диктует и особую технику шитья. Мастерицы шили вприкреп, золотная нить не протаскивалась сквозь ткань, а закреплялась на лицевой стороне с помощью различных швов шелковыми нитями в тон основной нити или же наоборот, контрастной нитью. У одних изделий поверхность была плоская, нити располагали в разных направлениях и так создавался эффект золотого блеска. Другие изделия имели выпуклую поверхность – на ткани закреплялись фрагменты узора, вырезанные из бересты или картона, и обшивались золотыми нитями.

При шитье вприкреп нить укладывается на лицевой стороне ткани вертикальными рядами вплотную одна к другой. Закрепляется при помощи вспомогательной нити поперечными стежками. Регулируя расстояние между ними, получают геометрический орнамент, который образуется на фоне золотной нити. Эти орнаменты и называются швами шитья в прикреп. У каждого из них есть несколько разновидностей и свое название – «перышко», «черенок», «городок», «ягодка». Кроме золотистой нити для швов в прикреп используют и цветные.

В XVIII - XIX веках в Западной Европе и России большой популярностью пользовались выплетавшиеся из шелковых нитей блонды. Их главная особенность заключалась в контрасте очень тонкого тюлевого фона и массивного узора. Нередко в него вплетались золотные или серебряные нити, придававшие кружеву неповторимое изящество.

В 18 - 19 веках происходит упадок церковного искусства. Внешняя украшенность храмовой утвари не всегда соответствует ее символическому и богослужебному смыслу. В предметах этого периода практически отсутствуют композиции с шитыми ликами, само шитье серебром и золотом стремится к подражанию ювелирных техник. Октябрьская революция тоже не способствовала развитию этого вида искусства. Хотя абсолютного забвения церковного рукоделия не произошло.

Золотом шили по бархату, шелку, парче и по плотным, суровым тканям, подложка делалась из холста. Ткань выбирали в зависимости от узора. Если он был сплошным и покрывал всю поверхность ткани, то ткань – основа подбиралась плотная, если же золотом вышивались только узоры, то использовали шелк, бархат или парчу, и ткань подбирали и по фактуре и по цвету. Кроме нитей в золотном шитье используют канитель для орнамента или для обводки контура узора, жемчуг и драгоценные камни для украшения изделий.

Едва ли не единственной сферой его применения в то время оставался церковный и крестьянский быт. Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах. Наибольшей популярностью пользовалось шитье по бархату малинового и красного цвета. Шитье середины XVI века продолжает традицию живописности с использованием разноцветных шелков. Разнокрасочные, светлые, яркие и ясно видные прикрепы смягчали блеск золота, смешиваясь с ним, и давали яркую, определенную узорность. Золотое шитье, первоначально украшавшее предметы церковного обихода и дорогую светскую одежду, стало постепенно применяться в праздничной крестьянской одежде и одежде простых горожан. Особенно красочной была вышивка на головных уборах, платках.

Золотное шитье очень тонкая и кропотливая работа, мастерице требовалось несколько месяцев, а то и больше года, чтобы закончить изделие. В XVII - XVIII веках большое развитие получило сложное, изысканное шитье на придворных парадных костюмах. Иностранцев при дворе поражало обилие серебряных кружев, богатой золотой вышивки и ослепительных драгоценностей на нарядах придворных дам.

Орнаментальное и золотное шитьё это богатейшее наследие нашего народа, его потрясающе талантливых рук. Нам в наследство истории достались лишь маленькие крупицы этого великого мастерства). Каждый орнамент был уникален, менялись стили и мотивы от века к веку, все более четко прорабатывался рисунок, точнее ложились нити и как тщательнее подбирались камни. В музейных и выставочных экспонатах, к сожалению нет возможности прикоснуться и ощутить дух времени.

Искусством металлического кружевоплетения в XIX - начале XX века по традиции занимались в женских монастырях. Шитые золотом византийские ткани, или «паволоки», были известны на Руси еще в дохристианские времена. И впоследствии летописи нередко отмечали богатые, шитые золотом одежды, церковные завесы, воздухи, пелены, саккосы и другие одеяния духовенства.

Стихарь, оплечье (фрагмент растительного узора), XVII век, вложен в Троице - Сергиев монастырь.

Труд вышивальщиц ценился высоко. Недаром Иван Грозный забирал в дворцовые светлицы искусных вышивальщиц у опальных или казненных им бояр. А в одной из повестей XVII в. рассказывается, что окольничий Василий Волынский, человек недалекого ума, получил в управление Посольский приказ не только благодаря угодничеству и лицемерию, но и высокому искусству вышивальщиц своей супруги.

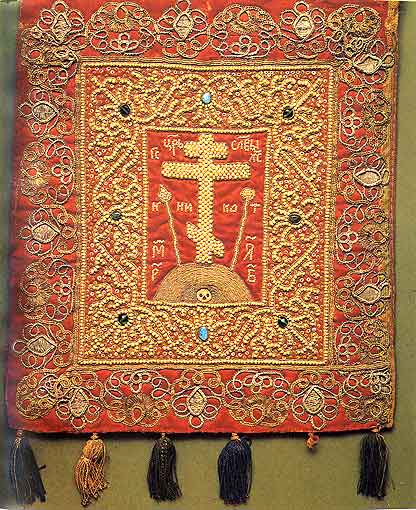

Голгофский крест (фрагмент), XVI век, мастерская царицы Марии Григорьевны.

Наиболее характерными для аграманта первой половины XVIII века были растительно - геометрические орнаменты. Такие орнаментальные элементы, как «вилюшка», зубцы - фестоны, «сетка», веерообразные мотивы получили дальнейшее развитие в нитяном кружевоплетении XVIII - XIX веков.

Золотошвейные работы выполнялись в петербургских и московских мастерских, в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве. Иногда для вышивки царских придворных костюмов приглашали золотошвей из Торжка.

Адмиралы и генералы, чиновники высших рангов щеголяли в мундирах, расшитых на берегах Тверцы. Цветным шелком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки.

Золотошвейное искусство стало одним из традиционных художественных ремесел. Золотошвей Древней Руси вложили большую долю своего таланта в его становление, в создание национальных традиций, которые получили дальнейшее развитие в народном искусстве последующих эпох.

Вышитое церковное облачение

Растительно - геометрические орнаменты второй половины - конца XVIII века отличаются предельной композиционной насыщенностью, но в то же время строгой ритмичностью и ясностью построения. С середины ХVIII века в золото - серебряное кружево стала добавляться цветная бить (синяя, красная, зеленая), что значительно повысило декоративный эффект.

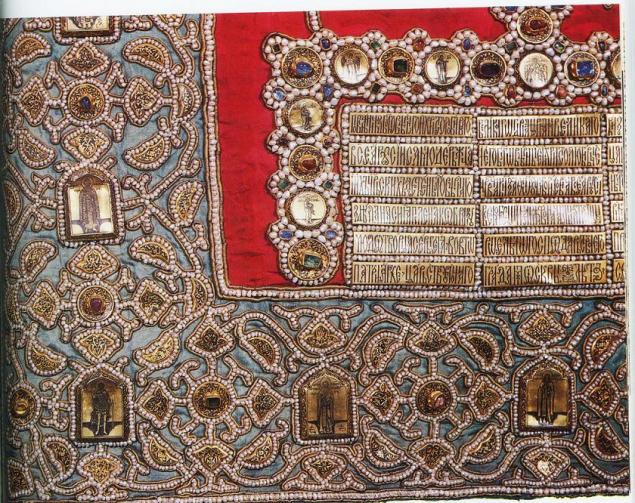

Поручи, XVII век. Государственный историко-культурный музей - заповедник «Московский Кремль»

Искусство древнерусских мастериц ярко проявилось как в лицевом, так и в орнаментальном и жемчужном шитье. Жемчугом богато украшали не только роскошные парадные одеяния представителей знати, но даже праздничные крестьянские одежды, поскольку он в большом количестве добывался в реках русского Севера. Широко использовался жемчуг как местный, так и привозной, морской, для украшения облачений духовенства. Жемчугом обнизывали на изделиях контуры фигур святых, вышивали разнообразные орнаментальные узоры, часто дополняемые сверкающими самоцветами.

В XVIII - XIX веках в Западной Европе и России большой популярностью пользовались выплетавшиеся из шелковых нитей блонды. Их главная особенность заключалась в контрасте очень тонкого тюлевого фона и массивного узора. Нередко в него вплетались золотые или серебряные нити, придававшие кружеву неповторимое изящество.

13 февраля в 1903 года в Зимнем дворце состоялся самый известный бал времен Николая II – костюмированный бал - маскарад, на время которого вся знать Российской империи облачилась в роскошные костюмы в «допетровском стиле», на котором танцевало около 400 человек. Все участники были в костюмах времен царя Алексея Михайловича. Дамы были в сарафанах и кокошниках, а кавалеры – в костюмах стрельцов. Музыканты оркестра также были одеты в древнерусские костюмы.

Костюмы в стиле la russe специально создавались по эскизам художников и стоили целые состояния. По настоянию императрицы все посетители бала были сфотографированы лучшими фотографами Санкт - Петербурга. Благодаря этим фотографиям и нескольким сохранившимся экспонатам мы можем увидеть все великолепие этих маскарадных костюмов, в которых широко представлены техники орнаментального, лицевого и золотного шитья.

В современных женских монастырях из поколения в поколение передаются навыки шитья. Но и в миру древнее искусство находит все больше и больше приверженцев. Для современного церковного шитья характерно отсутствие единой школы; соборный ранее труд стал более индивидуальным. Большинство мастериц учится на собственных ошибках, по крупицам накапливая опыт, ориентируясь на разные эпохи, скудные сведения из книг.

Одним из новых наметившихся направлений церковного шитья является "живописное" лицевое шитье, близкое к иконописи, или вышитая икона. Проблематика этого направления скорее кроется не в отсутствии материалов, адекватных древним, а в тех требованиях, которым должна соответствовать создательница вышитой иконы. Помимо высоких технических навыков, она должна обладать и внутренней духовной жизнью, иметь художественный вкус и знать иконописный канон, обладать навыками рисования, чтобы делать прориси. Для того чтобы икона была окном в духовный мир и служила средством общения между верующим и Богом, а не между зрителем и художником, нужна скромность и дисциплинированное воображение, не привносящее в образ никаких личностных толкований. Необходимым условием здесь должно стать благоговейное отношение к святыне.

https://www.livemaster.ru/topic/198881-ornamentaln...hite-v-rossii-na-rubezhe-vekov

http://ekskursia-spb.ru/redkie-foto/zolotoe-shite/ https://ru.wikipedia.org/wiki/