Это цитата сообщения stewardess0202 Оригинальное сообщение

Дорога в русском искусстве

Попытка найти свой путь, дойти до "земли обетованной" - такая дорога стала любимой в русском искусстве. Впервые тема ее, в виде духовно-смысловой системы, "дороги к храму", возникает в русской живописи в середине ХIХ века. По дороге к храму вечно бредет деревенский люд в "Крестном ходе" Л. И. Соломаткина (1881), на эту же дорогу выплескивается многоголосая толпа в "Крестном ходе" И. Е. Репина (1877). Под звуки воскресного благовеста замирают в молитвенной отрешенности "дошедшие" - отшельники, монахи, праведники - в работах М. В. Нестерова "Пустынник" (1988).

Л. И. Соломаткин. Крестный ход. 1882

И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883

М. В. Нестеров "Пустынник" (1988)

Другим каноническим мотивом в русской живописи стал мотив дороги - как дороги на кладбище (В. Г. Перов. "Проводы покойника". 1865) В прямом смысле это - путь к последнему пределу в метафорическом - восприятие жизни, как проезжей дороги. На которой смерть может настигнуть - в любую минуту, прервав и дорогу, и саму жизнь ("Смерть переселенца" С. В. Иванова 1889).

В. Г. Перов. "Проводы покойника". 1865

С. В. Иванов "Смерть переселенца" 1889

И, конечно же, русская дорога очень часто оказывается дорогой зимней: "Зима" А.К.Саврасова (1880), "Вьюга" П.П.Соколова (1886), А.О.Дезарно "Карета, застрявшая в снегу" (1883). Драматические стороны зимнего состояния природы и взаимодействия с ней человека, часто олицетворяют либо жестокость социальную, либо - борьбу человека со стихией.

"Зима" А. К. Саврасов (1880)

А. О. Дезарно "Карета, застрявшая в снегу" (1883)

Преодолевая жанровые различия, мотив дороги соединяет судьбы картины и пейзажа. Практически одновременно создавались главные "дорожные" композиции В. Г. Перова и пейзажи М. К. Клодта; "Бурлаки на Волге" И. Е. Репина и работы А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева, А. К. Саврасова. И если в пейзаже дороги сохраняли картинную содержательность, то в жанровых картинах впитывали в себя пейзажность, как способ видения и интерпретации жизни.

"Бурлаки на Волге" И. Е. Репин

С этими "дорожными" холстами в русскую живопись вошла та странная, по выражению М. Ю. Лермонтова, любовь к России, которая выражалась в привязанности к бедным селеньям и скудной природе, к смиренной красоте, что обращается в первую очередь к сердцу, а не к глазу (Ф. В. Васильев. "Оттепель". 1871). На холстах появлялись дороги из ниоткуда в никуда, которые не начинались нигде и никогда не заканчивались, изнемогая в туманах (В. И. Куинджи "Осенняя распутица". 1872) теряясь в заснеженных просторах (И. М. Прянишников "Порожняки". 1872) По такой дороге не шли - странствовали - и странствовали вечно. В поисках пути: к храму или к смерти (И. Е. Репин. "Под конвоем. По грязной дороге". 1876).

Ф. В. Васильев "Оттепель". 1871

В. И. Куинджи "Осенняя распутица". 1872

Прянишников Илларион Михайлович «Порожняки»

И. Е. Репин. "Под конвоем. По грязной дороге". 1876

И, только пережив это вечное странствование, ощутив бездорожье и распутицу как неизъяснимую красоту, можно было выйти на другую дорогу - "широкую, ясную". Дорога, как мечта о счастье, гармонии, покое и воле в картинах "Рожь" И. И. Шишкина, "Радуга" А. К. Саврасова (1875), "Зреющие нивы" Г. Г. Мясоедова (1892). По шумной, широкой, ухоженной дороге возвращаются с ярмарки селяне в одноименных холстах "Возвращение с ярмарки" И. М. Прянишникова и А. П. Рябушкина. На такой, полной сил, дороге, соединившей небо и землю, остановился герой картины Л. И. Соломаткина "Крестьянине с сохой" (1883), чтобы, перекрестившись, приступить к весенней пахоте.

"Рожь". И. И. Шишкин

"Радуга". А. К. Саврасов

"Зреющие нивы". Г. Г. Мясоедов

"Возвращение с ярмарки". И. М. Прянишников

"Возвращение с ярмарки". А. П. Рябушкин

Л. И. Соломаткин "Крестьянин с сохой"

Апофеозом всех исканий русской живописи стала картина И. И. Левитана "Владимирка". Вобрав в себя социально-мистические порывы В. Перова, национальный пантеизм Ф. Васильева, А. Куинджи, А. Саврасова, впитав опыт французского импрессионизма и постимпрессионизма, соединив пространство и время, страдание и сострадание, левитановское полотно оказалось главной "дорогой" в отечественной живописи. По такой дороге мог идти и "народ-богоносец", и просто человек - странник. "Владимирка" стала образом дороги в ее абсолютном значении.

И. И. Левитан "Владимирка"

Дорога была детищем реализма. В эпоху же импрессионизма - когда новое поколение художников было озабочено в первую очередь проблемами пленера, а не выбора пути, дорога отходит на сюжетную обочину, скрываясь в "зимках" и осенних "элегиях". Семантическая роль дороги утрачивается, зато сохраняется и даже усиливается лирическое очарование, таящееся в живописности, в поэтическом флере, окутывающем дороги и проселки, тропинки и аллеи (Д. Д. Бурлюк "Утро. Ветер". 1908). Мотив пути оставался популярным и в искусстве символистов, которые наполняли его особой таинственностью и тревогой.

Д. Д. Бурлюк "Утро. Ветер". 1908

Двадцатый век принес новое восприятие темы. Полубезумный "крестный ход", обреченной на хождение по мукам русской интеллигенции запечатлен в картине И. Е. Репина "17 октября 1905 года" (1907). Остановился на скрещении трех дорог, раздумывая о выборе пути, "Витязь на распутье" В. А. Васнецова (1882). "Русь, куда ж несешься ты? - этот вопрос становится актуальным все чаще. Ответ последует в композиции-притче К. С. Петрова-Водкина "Полдень" (1917). Великая дорога человеческой жизни - рождение, детство, юность, труд, отдых, любовь, материнство, старость, смерть - проходящая на прекрасной, вечно юной земле. Философско-художественный текст, где речь идет о планетарной модели земного бытия.

И. Е. Репин "17 октября 1905 года" (1907)

"Витязь на распутье". В. А. Васнецов

К. С. Петров-Водкин "Полдень" (1917)

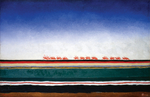

Однако, новые дороги чаще всего не уходят вдаль, не пересекаются с реальностью - они параллельны ей и никогда не сойдутся. Бездушное пространство-время, в котором несутся "в светлое будущее" хрупкие красные всадники, замерло в "Красной коннице" К. Малевича (1932). А стремительно, устрашающе надвигающийся на зрителя черный состав в композиции А. Лабаса "Поезд идет" (1929) выглядит приговором "дореволюционной" дорожной поэтике.

"Красная конница". К. Малевича (1932)

А. Лабас "Поезд идет" (1929)

Новая интерпретация дороги - как пути, одновременно и к смерти, и к светлому будущему, появляется в работах военных лет и в произведениях военной тематики. Радость мирного труда, жизни без войны, дороги "на работу и домой" запечатлены в работах художников первых послевоенных лет (Ю. И. Пименов. "Садовое кольцо".1957). Автострады, водохранилища, железные дороги опоэтизированы блестящим мастером индустриального пейзажа Г. Г. Нисским.

В искусстве последних десятилетий холстов, в которых дорога предстает как предмет пластического постижения, практически нет. Зато есть желание найти "тропинку к самому себе". (И. В. Николаев "Выхожу один я на дорогу". 1986). Какой выбрать путь? Что предназначено человеку на земле? Вопросы, не потерявшие смысла и насущности и в наши дни - свобода выбора и выбор свободы - об этом задумываются художники. (В. А. Мишин. "Формула". 1977). Человек всегда оставляет след, память о том, что он здесь был - это и есть дорога, данная нам судьбой (Д. В. Шагин "Дорога домой". 1982) А значит и тема остается, остается вечной. Дорога рождается, как выход из небытия и тут же превращается в путь-лабиринт, из которого надо снова искать выход (А. Г. Поздеев. "Композиция №1" 1984).

Д. В. Шагин "Дорога домой". 1982

museum.ru