Когда говорят о князе Дмитрии Михайловиче Пожарском, то чаще всего вспоминают его победу в битве с поляками за Москву летом 1612 года. Но до нее было и страшное поражение, понесенное в дни «Страстного восстания» весной 1611 года. Кровь, пролитая тогда, сплотила людей и поставила их на путь, ведущий к выходу из Смуты. Вот только о победе можно было лишь мечтать после чудовищной московской бойни. Роль Пожарского, смешавшего тогда свою кровь с потоками крови, пролитой на московских мостовых русским народом, исключительно важна для понимания генеральных смыслов нашей истории...

Дмитрий Михайлович родился осенью 1578 года. Он принадлежал роду, не относившемуся к числу особенно влиятельных и богатых, но и не павшему на самое дно «захудания».

Пожарские были Рюриковичами, происходили из древнего семейства Стародубских князей. Пожарские – потомки знаменитого Всеволода Большое Гнездо – могучего властителя конца XII-начала XIII вв. Родоначальник их семейства, князь Василий Андреевич Пожарский, владел обширной местностью Пожар. Его отец, богатый князь Андрей Федорович Стародубский, участвовал в битве на поле Куликовом.

Но при столь значительных предках сами Пожарские в эпоху господства Москвы оказались на задворках. Как пишет историк С.Ю. Шокарев, потомки Василия Андреевича «В XVI веке были суздальскими землевладельцами и ничем не выделялись среди других сыновей боярских».

В 1560-х-1580-х годах род Пожарских пришел в упадок, потерял старинные вотчины. Прошло несколько десятилетий, ситуация улучшилась, но коренным образом не изменилась. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский к началу Смуты не входил в состав военно-политической элиты Московского государства.

Осенью 1606 года к Москве подступили с юга войска Ивана Болотникова, именовавшего себя «воеводой царевича Димитрия». С ним шли отряды Истомы Пашкова – вождя тульского дворянства, Прокофия Ляпунова с рязанцами, а также других повстанческих военачальников. Судьба столицы и самого царя висела на волоске. В той грозной ситуации князю Пожарскому доверили пост воинского головы. Об этом назначении документы сообщают следующее: «за Москвою рекою противу воров» царь велел встать армии во главе с князьями Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским, Андреем Васильевичем Голицыным и Борисом Петровичем Татевым. В ту пору «с ворами бои были ежеденные под Даниловским и за Яузою»... Очевидно, оборонительная операция носила маневренный характер. То и дело требовалось бросать отряды лояльных войск навстречу неприятелю, рвущемуся в Москву с разных направлений. Следовательно, очень многое зависело от младших командиров – от тех, кого ставили во главе подобных отрядов. Их личная отвага, преданность государю и умение действовать самостоятельно могли решить исход боя. Среди таких младших командиров – воинских голов – появляется имя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Тогда Москва впервые стала для него театром военных действий…

Болотникова счастливо одолели. Царские воеводы проявили твердость, к тому же Истома Пашков с Профием Ляпуновым перешли на сторону правительства. В итоге полки Болотникова потерпели двойное поражение – у Коломенского, а потом под деревней Заборье. На следующий год его бунтовской армии пришел конец.

Идея самозванчества имела гибельную притягательность для русского общества. На смену Лжедмитрию I и его «воеводе» Болотникову скоро явился новый мятежник, принявший ложное имя «царя Дмитрия Ивановича».

Лжедмитрий II, разбив армию Василия Шуйского, летом 1608 года подошел к Москве и осадил ее. По своему лагерю, располагавшемуся в Тушине, но получил прозвище «тушинский вор». Справиться с ним оказалось намного сложнее, чем с Болотниковым. Царь Василий Иванович так и не решил этой задачи. Но он хотя бы постарался организовать должный отпор новому Самозванцу.

Где был тогда князь Дмитрий Михайлович? Нет точных сведений на этот счет, известно одно: он сохранял верность государю. Скорее всего, ему опять пришлось драться на полях близ московских окраин, скрещивая саблю с клинками «тушинцев».

Позднее ему пришлось принять участие в борьбе с самозванцем Лжедмитрием II, он же «Тушинский вор. Война с Самозванцем шла переменчиво. Города по нескольку раз переходили из рук в руки, подвергались грабежу и поджогам. Победители устраивали побежденным резню… чтобы пасть жертвами новой резни, когда их воинский успех сменялся неудачей. Половина страны пострадала к тому времени от Смуты. Блокада Москвы отрядами Лжедмитрия II отрезала великий город от источников питания. Обозы с продуктами уже не доходили до стен Белокаменной: их перехватывали по дороге. Над столицей нависла угроза голода.

Особую важность приобрело Коломенское направление. Чуть ли не единственная артерия, по которой к Москве доставляли продовольствие, шла через коломенские места. К ужасу царя, воеводы Иван Пушкин и Семен Глебов прислали известие: «От Владимира идут под Коломну многие литовские люди и русские воры». А драться за города и за дорогу, через него пролегающую, уже некому. Ратники есть, но доверенные лица в недостатке…

И вот тогда переламывается судьба князя Пожарского. Он-то хранил верность государю и при Болотникове, и при «тушинском воре». Ему о присяге напоминать не требовалось, а биться с неприятелем князь был готов. И государь сделал на него ставку.

По свидетельству летописи, «Царь… Василий послал воевод своих под Коломну, князя Дмитрия Михайловича Пожарского с ратными людьми. Они же пришли под Коломну и стали проведывать про тех литовских людей. Вестовщики, приехав, сказали, что литовские люди стоят за тридцать верст от Коломны в селе Высоцком. Князь Дмитрий Михайлович с ратными людьми пошел с Коломны навстречу литовским людям, и пришел на них в ту Высоцкую волость на утренней заре, и их побил наголову, и языков многих захватил, и многую у них казну и запасы отнял. Остальные же литовские люди побежали во Владимир».

В Белокаменную потек хлеб…

Таким образом, Пожарский оправдал повышение по службе честным воинским трудом.

Одоление врага под Коломной произошло в первые месяцы 1609 года – в январе или первой половине февраля, скорее в феврале. Точнее определить дату невозможно

Скоро Дмитрий Михайлович получил новое поручение – в большей степени почетное, нежели боевое.

Весной 1609 года Россия подверглась страшному бедствию – массовому вторжению крымских татар. Смута ослабила способность страны оборонять южные рубежи. Крымцы почувствовали это: они и в первые годы правления Шуйского устраивали опустошительные набеги. Безнаказанность опьяняет, и вот отдельные набеги сменились чудовищным нашествием. Крымские полчища разорили Серпуховские, Боровские, Коломенские места, дошли до Тарусы, стояли в двух шагах от русской столицы. «Это не был набег, – пишет специалист по русско-татарским войнам А.А. Новосельский, –– а настоящая война, длившаяся все лето и захватившая огромную территорию, почти до самой Москвы».

Требовалось договориться с татарами. Царь едва справлялся с «тушинцами» и полякам. От крымцев ему оставалось лишь откупиться. Особенно опасная ситуация сложилась в июле: войска крымских «царевичей» вышли на Оку и занимались грабежами в непосредственной близости от Москвы. Тогда «…от государя к царевичем за Оку з дары и с речью воевода князь Григорей Костянтинович Волконской, а велено ему царевичю объявить, что будут к ним от государя бояре и воеводы: князь Иван Михайлович Воротынской, да князь Борис Михайлович Лыков, да околничей Ортемей Васильевич Измайлов… А провожать послан воеводу князь Григорья Волконского с Москвы для воров с ратными людьми стольник и воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской».

Смысл этой краткой записи в государственной документации того времени расшифровывается просто: дары – откуп, охрана Волконского, едущего с дарами – великая честь и неограниченное доверие.

В сущности, полагаясь на преданность Пожарского, государь ставил на кон очень многое. Если бы Дмитрий Михайлович сплоховал, потерял драгоценный груз, или же решил присвоить его, то страшная крымская проблема не была бы решена, и юг России кровил бы еще очень долго… Царь, по всей видимости, крепко верил: этот – не предаст!

Позднее среди «тушинцев» появился дерзкий и энергичный полевой командир, некий «хатунский мужик» Сальков. Он собрал большое войско и перерезал Коломенскую дорогу, столь драгоценную для московского правительства.

Летописное повествование в подробностях извещает об упорной борьбе Дмитрия Михайловича с Сальковым и о полной победе князя: «Тот же вор Салков пришел на Владимирскую дорогу и на иных дорогах многий вред творил. Царь же Василий послал на него воевод своих по многим дорогам, и сошелся с ним на Владимирской дороге, на речке Пехорке, воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский с ратными людьми. И был бой на много времени, и, по милости Божией, тех воров побили наголову Тот же Салков убежал с небольшим отрядом, и на четвертый день тот же Салков с оставшимися людьми пришел к царю Василию с повинной, а всего с ним после того боя осталось тридцать человек, с которыми он убежал».

Бой на Пехорке произошел в промежутке от ноября 1609 до первых чисел января 1610 года. С большей точностью определить его дату затруднительно.

За заслуги перед престолом князь Пожарский награжден был новыми землями. В жалованной грамоте, среди прочего, говорилось: «Памятуя Бога и пречистую Богородицу и московских чудотворцев, будучи в Московском государстве в нужное и прискорбное время, за веру крестьянскую и святыя Божия церкви и за всех православных крестьян против врагов… польских и литовских людей и русских воров… стоял крепко и мужественно и многую службу и дородство показал, голод и во всем оскуденье и всякую осадную нужу терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо, безо всякия шатости...»

За «московское осадное сидение» Дмитрию Михайловичу досталась село Мыта, приселок Нижней Ландех с деревнями и слободка Холуй, всего на 375 четвертей земли. Это богатое пожалование. Видно, что царь Василий Иванович умел проявлять благодарность верным служильцам…

В феврале или марте 1610 года царь Василий Иванович ставит князя воеводой на Зарайск.

Место – важное. Зарайск выдвинут на сотню с лишним верст к югу от Москвы, далеко за Оку. Он играет роль правительственного форпоста близ мятежной Рязанщины. Он закрывает направление, где исстари пошаливали крымцы. К западу от города концентрируются силы Лжедмитрия II, отступившего к тому времени из-под Москвы в Калугу. К тому же, город располагает каменным кремлем, а это даже в начале XVII века – редкость для России. В большинстве городов имеются лишь древо-земляные укрепления. А небольшой зарайский кремль отличали мощные стены. Здесь можно было «отсидеться» от сильного неприятеля, буде он попытается взять город

Весной 1610 года, будучи на воеводстве в Зарайске, Дмитрий Михайлович дал отпор буйной толпе изменников, желавших сдать город Лжедмитрию II. Запершись в крепости и не пустив туда стихию измены, Пожарский выстоял, а потом принудил бунтовщиков к покорности.

Ему пришлось проявить большое мужество, поскольку обстоятельства складывались против него.

В апреле 1610-го скончался блистательный полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Именно ему правительство государя Василия Ивановича было обязано серьезным улучшением своих позиций. Он крепко тряхнул поляков и «тушинцев». Располагая целой армией, он добился побед более масштабных, нежели Пожарский. На Михаила Васильевича возлагались большие надежды. Как военачальник он мог бы организовать успешный отпор и «Тушинскому вору», и полякам, вторгшимся тогда на территорию России. Но его настигла скоропостижная кончина. Царю Василию Ивановичу он приходился родней. Однако вину за смерть князя Скопина многие возложили на семейство государя.

Отчаянным неприятелем Василия Шуйского сделался тогда неистовый вождь рязанского дворянства – Прокофий Ляпунов. Он рассылал по городам грамоты, вербуя сторонников против царя и требуя отмщения. Ляпунов связывался с «тушинцами», стоящими в Калуге. Зарайску, лежащему меж рязанскими и калужскими местами, он придавал особое значение. Туда отправился его племянник Федор с бумагой, содержащей предложение о союзе.

Пожарский, выслушав посланца, «…не пристал к совету его и того Федора отпустил… А с той грамотой быстро послал к царю Василию, чтобы к нему на помощь из Москвы прислал людей. Царь же Василий тотчас послал к нему на помощь». Из Москвы воеводу явился с большим отрядом Семен Глебов – старый соратник Пожарского еще по боям под Коломной, да стрелецкий голова Михаила Рчинов со стрельцами. «Прокофий, – сообщает летопись, – услышав о том, что пришли на помощь люди в Зарайский город, с Вором перестал ссылаться. Дума же была у него большая против царя Василия с боярином с князем Василием Васильевичем Голицыным, и от Москвы отложился и начал царя Василия не слушать. В то же время стоял под Шацким князь Василий Федорович Мосальский, а с воровской стороны был князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, и князя Василия под Шацким побили. Царь же Василий, про то услышав, послал к нему на помощь голову Ивана Можарова. И Прокофий сведал то, что идут к Шацкому, повелел Ивана перехватить и их не пропустил, повелел им быть у себя».

Таким образом, князь Дмитрий Михайлович проявил лояльность к государю, в результате чего ляпуновцы не получили поддержку из Калуги. Но последовавшее за этим поражение у Шацка резко ухудшили положение правительственных войск на юге России. Пожарский оказывался без серьезной поддержки со стороны полевой армии.

Как видно, часть ратников, присланных из Москвы, также решила перейти на вражескую сторону. У Пожарского остался лишь небольшой отряд. Князь заперся с ним в крепости. Стрельцы наводили свои пищали на бешеную толпу горожан. Пушкари стояли с зажженными фитилями близ орудий. Дворяне, обнажив сабли, встали у ворот – на случай, если озверевший люд полезет на них с тараном. И, как видно, посадский сброд, возбужденный изменными словами, сделал попытку приступа. Но воевода зарайский изготовился к штурму, его не пугали грозные выкрики и народное буйство. Порохового зелья, свинца, пушечного дроба и ядер у Дмитрия Михайловича хватало, чтобы достойно встретить целую армию. Были бы люди его крепки в своей верности царю…

Горожане «…приходили, хотя его убить. Он же отнюдь ни на что не прельстился. Никольский же протопоп Дмитрий укреплял его и благословлял умереть за истинную православную веру. Они же еще больше укрепились. Видя же он свое бессилие, заперся в каменном городе с теми, которые стояли в правде… Те же воры, видя свое бессилие, прислали в город и винились, и [предлагали] целовать крест на том: “Кто будет на Московском государстве царь, тому и служить”. Он же, помня крестное целование царю Василию, целовал крест на том: “Будет на Московском государстве по-старому царь Василий, ему и служить; а будет кто иной, и тому так же служить”. И на том укрепились крестным целованием, и начали быть в Зарайском городе без колебания, и утвердились между собой, и на воровских людей начали ходить и побивать [их], и город Коломну опять обратили».

А вот это был уже очень серьезный успех. Пожарский не только удержал Зарайск, не только укрепил позиции государя, но и способствовал возвращению жизненно важной Коломны. А значит, и хлебных потоков. Кроме того, он выбором своим и твердостью, проявленной в этом выборе, показал, что слово «царь» еще чего-то стоит, хотя бы и в пламени Смуты.

Вот только стратегическая ценность «крепкого стоятельства» зарайского воеводы оказалась сильно сниженной чудовищным поражением правительства на другом направлении. Настоящая военная катастрофа постигла царскую армию 24 июня 1610 года под Клушином. После Клушинского поражения польскому гетману Жолкевскому сдалась русская армия, оборонявшая Царево Займище. Затем пали Можайск, Борисов, Верея и Руза.

После Клушинского разгрома государь Василий Иванович лишился армии. Более того, он утратил всякий авторитет. Смутное время утвердило в умах людей странное, нехристианское представление об особой общественных лидеров или же об отсутствии этой удачи – словно они даются не силой личности и не милостью Божьей, а являются каким-то химическим свойством вожака. Так вот, неудачливость Шуйского одни сочли признаком неправоты его дела перед лицом сил небесных, другие – утратой удачи, ну а третьи… третьи просто увидели в материальной слабости правительства повод для переворота. Царь Василий Иванович был захвачен русскими заговорщиками и передан его злейшим врагам – полякам. Боярское правительство «Семибоярщина» впустило в Кремль отряды врага, договорившись, что новым царем будет польский королевич Владислав.

Русский корабль ударился днищем о подводные камни, трюм его наполнился холодной водой, появились громадные отверстия в бортах. Парус его сорвало ветром. Ребра шпангоутов трещат, застрявши меж зубьями скал, скрытых черной штормовой стихией. Команда режет друг друга за шлюпки. Самые дерзкие матросы вступили в схватку за звание капитана, поскольку прежний капитан исчез.

Но жив еще был патриарх Гермоген, глава Церкви, и он призвал всю Россию крепко «постоять за веру».

В начале 1612 года, по словам летописи, арестованного патриарха «Уморили голодной смертью» враги. Поздно!

Недовольство поляками началось в октябре 1610 года. В провинции началось земское национально освободительное движение. Пожарский присоединился к нему и нанес противнику поражение под городом Пронск.

Напряженность постепенно росла и в русской столице. Поляки вели себя своевольно, москвичи их недолюбливали. Глава польского гарнизона Александр Гонсевский первое время поддерживал дисциплину среди своих подчиненных. Он даже казнил нескольких молодчиков, причинивших тяжкие обиды московским жителям. Но присутствие инославного иноземного гарнизона не могло не провоцировать стычек с местными жителями. Тем более, поляки вели себя вызывающе.

Роль польского гарнизона в Москве с каждым днем всё более оборачивалась незамысловатым амплуа оккупационного корпуса.

Поляки располагали 6000 собственных бойцов и 800 немецкими наемниками. Они боялись при столь ограниченных силах не справиться со стихией городского восстания, а потому приготовились к самым радикальным мерам по его подавлению.

Один из них пишет: «Мы были осторожны; везде имели лазутчиков. Москвитяне, доброжелательные нам, часто советовали не дремать, а лазутчики извещали нас, что с трех сторон идут многочисленные войска к столице. Это было в великий пост, в самую распутицу. Наступает Вербное воскресенье, когда со всех сторон стекается народ в Москву. У нас бодрствует не стража, а вся рать, не расседлывая коней ни днем, ни ночью. Вербное воскресенье прошло тихо: в крестном ходу народу было множество; но потому ли, что видели нашу готовность, или поджидали войск, шедших на помощь, Москвитяне нас не трогали. Хотели, как видно, ударить все разом». Выходит, гарнизон ждал хорошо организованного выступления, а не просто массовых беспорядков.

«Страстное восстание» не было спонтанным. В Москве его готовили заранее, притом в подготовке приняли участие лица из столичного дворянства и, вероятно, аристократии (например, князь А.В. Голицын, убитый поляками в самом начале восстания). Снаружи организаторы получали помощь от Ляпунова.

Им не удалось сохранить приготовления в тайне. Очевидно, вооруженное выступление планировали на тот момент, когда к предместьям столицы подойдут крупные силы земских ратников. Поляки, получив информацию и готовящемся взрыве, начали действовать раньше. Но и повстанцы среагировали на контрмеры Гонсевского очень быстро. Как только группы иноземцев начали расходиться по московским улицам, а офицеры поляков принялись ставить пушки в ключевых местах, им было оказано сопротивление. Гонсевский сделал ход раньше, чем от него ожидали. Повстанческое руководство бросило против его бойцов небольшие группы ратников, которые удалось собрать быстро, без всеобщего сосредоточения. К ним моментально присоединился московский посад, уставший терпеть бесчинства поляков. Тогда гарнизон принялся убивать всех посадских, не разбирая, где виноватые, а где невинные. Бойцы Гонсевского разбрелись по лавкам Китай-города, резали хозяев и обогащались награбленным.

Москве предстояло пережить страшные дни. 19 марта грянул бой, разошедшийся по многим улицам от Китай-города и Кремля. Сражение за Великий город отличался необыкновенным ожесточением: поляки штурмовали русские баррикады, а их защитники расстреливали толпы интервентов из ружей и пушек. И вот тогда среди вождей «Страстного восстания» высветилась фигура Дмитрия Михайловича Пожарского.

Польские отряды устроили дикую резню в Китай-городе, положив тысячи русских, большей частью, мирных жителей. Затем они вышли из-за стен и попытались утихомирить море людское, двигаясь по крупнейшим улицам русской столицы. Отряд, наступавший по Тверской улице, наткнулся на сопротивление в стрелецких слободах и остановился. Движение по Сретенке также затормозилось, обнаружив мощный очаг сопротивления: «На Сретенской улице, соединившись с пушкарями, князь Дмитрий Михайлович Пожарский начал с ними биться, и их отбили, и в город втоптали, а сами поставили острог у [церкви] Введения Пречистой Богородицы». Дмитрий Михайлович применил наиболее эффективную тактику: использование баррикад, завалов, малых древо-земляных укреплений. Против них тяжеловооруженная польская конница оказалась бессильна. Ее напор, ее мощь, ее организованность пасовали в подобных условиях.

По названию церкви, близ которой Дмитрий Михайлович приказал соорудить острог, можно определить, где проходил оборонительный рубеж. Очевидно, летописец имеет в виду древний Введенский храм на Большой Лубянке. Выстроенный еще при Василии III, он дошел до советских времен. К сожалению, его снесли в 1924—1925 годах и пока не восстановили. Он стоял на углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки, а значит, совсем недалеко от Китайгородской стены. Столь близкое соседство острога с Китай-городом, твердо контролируемым поляками, надо полагать, заставляло Гонсевского нервничать и бросать на разгром Пожарского все новые силы. Но 19-го Дмитрий Михайлович успешно выдержал натиск противника.

Неподалеку, на Сретенке, располагалась родовая усадьба Пожарских. На так называемом «Сигизмундовом плане» Москвы, снятом польскими картографами в 1610 г., в начале Сретенки справа (если стоять спиной к Китай-городу и Кремлю) виднеется в окружении мелких построек довольно большое деревянное двухэтажное здание с башенкой посередине.

На противоположной стороне улицы показаны Пушечный двор, прямо через дорогу – чей-то дворец с причудливыми бочкообразными крышами теремов и башен, а далее – приходская церковь Введения. Можно предположить, что первый из описанных домов и есть усадьба Пожарского (сейчас примерно на этом месте находится каменное здание XVII–XIX вв., изначально принадлежавшее ему). Очень удобно: прячась на задворках собственной усадьбы, договариваться с мастерами Пушечного двора, стоявшего неподалеку. В нужный час они выкатили новенькие орудия, и, по приказу Пожарского, окатили вражеских копейщиков огнем.

В тот же день, 19-го, карательные отряды поляков удалось остановить на нескольких направлениях. Выйдя из Китайгородских ворот, они устремились к Яузе мимо Всехсвятской церкви на Кулишках. Не сразу, с трудом, но их атаки отбил Иван Матвеевич Бутурлин. Он занял крепкую позицию «в Яузских воротах».

Вражескую группу, устремившуюся в Замоскворечье по льду, встретил Иван Колтовский с сильным отрядом. Там карателям пришлось туго.

Позднее поляки в своих воспоминаниях признавали: как только они перешли на территорию Белого города, охватывавшего полукольцом Кремль и Китай-город, их дела пошли худо. «Тут нам управиться было труднее, – говорит один из них, – здесь посад обширнее и народ воинственнее. Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями; а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды: они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по нас из ружей; а другие, будучи в готовности, с кровель, с заборов, из окон, бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Мы, т.е. всадники, не в силах ничего сделать, отступаем; они же нас преследуют и уже припирают к Кремлю… Тут мы послали к пану Гонсевскому за пехотою; он отрядил только 100 человек: помощь слабая, в сравнении с многолюдством неприятеля, но не бесполезная. Часть наших сошла с коней и, соединясь с пехотою, разбросала загороды; москвитяне ударились в бегство; только мы мало выиграли: враги снова возвратились к бою и жестоко поражали нас из пушек со всех сторон. По тесноте улиц, мы разделились на четыре или на шесть отрядов; каждому из нас было жарко».

Примерно так выглядел бой с отрядом Пожарского в глазах неприятеля. Польская конница, очевидно, несла страшные потери. Латных всадников расстреливали, как расстреливают птиц на охоте.

Другой польский офицер с горечью констатирует: первый день боев за Москву закончился с явным перевесом восставших: «Страшный беспорядок начался… в Белых стенах, где стояли некоторые наши хоругви. Москвитяне сражались с ними так яростно, что те, опешив, вынуждены были отступить в Китай-город и Крым-город. Волнение охватило все многолюдные места, всюду по тревоге звонили в колокола, а мы заперлись в двух крепостях: Кремле и Китай-городе».

Немецкий наемник показывает картину полного разгрома поляков, кое-где спасенных атаками немецкой пехоты, но в целом вынужденных отступить: «Наместник послал… несколько отрядов конных копейщиков, которые должны были помешать подобным их намерениям, но московиты на них не обратили никакого внимания. Московитские стрельцы (это аркебузники) так в них палили, что много и людей, и коней полегло на месте. Если бы не было в крепости набранного из немцев и других народностей полка мушкетеров, а также и поляков, то в тот день едва ли остался бы в живых хотя бы один из этих 5000 конных копейщиков, ибо московиты уже сильно взыграли духом, увидав, как много поляков сбито с коней и какое множество отрядов отступило… Яков Маржерет в восемь часов по нашему времени выслал из Кремля на Никитскую улицу три роты мушкетеров, в совокупности всего только 400 человек. Эта улица, длиною в четверть путевой мили, имела много переулков, в которых за шанцами и больверками укрылось 7000 московитов, нанесших большой урон полякам».

Эти 400 мушкетеров доставили первый успех Гонсевскому. На Никитской улице пехотинцам удалось оттеснить восставших с баррикад и нанести им серьезный урон.

Их же ободренные удачей поляки направили в Занеглименье -- очевидно, в направлении Воздвиженки и Арбата. Наемная пехота и здесь в трехчасовом бою имела успех. В конце концов, наступление вели искусные профессионалы пехотного боя…

Но затем они сами запросили помощи: в районе Покровки им дали отпор. Битая польская кавалерия, ожидая новых потерь, уныло двинулась из Кремля мушкетерам на спасение…

Итог: малых сил наемной пехоты Гонсевскому явно не хватало для победы. А великолепную польскую конницу восставшие массами укладывали на деревянные московские мостовые, она ничего не могла сделать.

19 марта – поражение Гонсевского.

Неся огромные потери, поляки решили зажечь Москву, лишь бы не потерять ее. Страшный пожар уничтожил большую часть российской столицы. Бои, шедшие 20 марта, прошли под знаком борьбы не только с вражеским гарнизоном, но и с огненной стихией.

Однако 19 марта эта тактика не принесла им ощутимого успеха. Она просто дала возможность уцелеть тем отрядам, которые отступали под натиском восставших. Как говорит летопись, «…Москвы в тот день пожгли немного: от Кулишских ворот по Покровку, от Чертожских ворот по Тверскую улицу». Из этих районов повстанцы вынуждены были отступить. Одновременно огню и неприятелю они не могли противостоять.

Поляки и наемная пехота получили спасительную передышку. На пепелищах расхаживало «благородное рыцарство», едва имея, куда поставить ногу между трупами, и занималось ограблением развалин. Тащили золото, серебро, жемчуг, дорогое оружие – словом, всё, что имело ценность и не пострадало от огня. Богатства московского посада кружили головы оккупантам…

20-го днем сражение возобновилось.

Поскольку Гонсевский нащупал единственную тактику, сохранявшую его людей от полного истребления и губительную для восставших, он решил применить ее в самых широких масштабах. С помощью пламени ему удалось свести поражение предыдущего дня к относительно приемлемому результату. Теперь велел использовать поджоги повсюду и везде.

Поляки, не кривя душой, признаются: «Отдан был приказ: завтра т.е. в среду, зажечь весь город, где только можно. В назначенный день, часа за два до рассвета, мы вышли из Кремля, распростившись с теми, которые остались в крепости, почти без надежды когда-либо увидеться. Жечь город поручено было 2000 немцев, при отряде пеших гусар наших, с двумя хоругвями конницы...».

То, что произошло дальше, нельзя назвать сражением. На Москву обрушилась огненная бездна. Поляки с наемною пехотой выжигали квартал за кварталом, улицу за улицей. К несчастью, ветер способствовал их планам, быстро перенося пламя от дома к дому…

То, что совершил в Москве на Страстной неделе 1611 года гарнизон Гонсевского, в XX столетии назвали бы военным преступлением. Но тогда сами участники побоища рассказывали о нем со странной гордостью. Необычная вещь – польская рыцарская гордость. Чего только не запишет она в подвиги!

Вот слова одного из таких участников: «В сей день, кроме битвы за деревянною стеною, не удалось никому из нас подраться с неприятелем: пламя охватило домы и, раздуваемое жестоким ветром, гнало русских; а мы потихоньку подвигались за ними, беспрестанно усиливая огонь, и только вечером возвратились в крепость. Уже вся столица пылала; пожар был так лют, что ночью в Кремле было светло, как в самый ясный день; а горевшие домы имели такой страшный вид и такое испускали зловоние, что Москву можно было уподобить только аду, как его описывают. Мы были тогда безопасны: нас охранял огонь… В четверток мы снова принялись жечь город; которого третья часть осталась еще неприкосновенною: огонь не успел так скоро всего истребить. Мы действовали в сем случае по совету доброжелательных нам бояр, которые признавали необходимым сжечь Москву до основания, чтобы отнять у неприятеля все средства укрепиться. И так мы снова запалили ее, по изречению Псалмопевца: “град Господень измету, да ничтоже в нем останется”. Смело могу сказать, что в Москве не осталось ни кола, ни двора».

В ряде мест русским военачальникам удавалось отстоять свои позиции от пламени и вражеских нападений. Близ Кремля, в Чертолье (район Пречистенских ворот и нынешней станции метро «Кропоткинская») держались мощные укрепления. Через реку, напротив них, тысяча стрельцов обороняла иные укрепления. На обоих берегах над «шанцами» (острожками) повстанцев развевались русские флаги. Близ наплавного моста, неподалеку от Спасской башни в Замоскворечье била по полякам мощная артиллерийская батарея. На Сретенке непоколебимо стоял Пожарский.

Москва еще не была окончательно потеряна: стрельба повстанцев наносила гарнизону урон, наши воеводы удерживали несколько ключевых позиций. Если бы дал Господь сил продержаться до подхода Ляпунова, битва могла бы повернуться совсем иначе. Но все ключевые пункты на протяжении среды и четверга оказались утраченными.

Жак Маржерет, французский наемник, служивший нескольким русским царям, предложил Гонсевскому нанести фланговый удар. Он взял наемную пехоту и зашел повстанцам в тыл, обойдя их по льду Москвы-реки. Вскоре западная часть города пылала, огонь охватил Зачатьевский монастырь, Ильинскую церковь. Так была потеряна позиция в Чертолье.

Это деморализовало стрелецкие сотни, укрепившиеся в Замоскворечье. К тому же, именно тогда на помощь к Гонсевскому прорвался полковник Струсь. Усилившиеся поляки предприняли наступление за реку и там с помощью поджогов разгромили русскую оборону.

Последним оплотом сопротивления стал острожек (деревянное укрепление), выстроенный по приказу Пожарского близ церкви Введения Богородицы на Сретенке. Поляки не могли ни взять острожек, ни устроить вокруг него пожар: бойцы Пожарского метко отстреливались и контратаковали. На него надеялись и те, кто еще сопротивлялась людям Гонсевского близ Яузских ворот: туда командиру поляков пришлось вновь послать большой карательный отряд.

Защитники острожка били из ружей, остужая пыл чужеземцев, почувствовавших аромат победы.

Сретенка давно превратилась в развалины. Улицу завалило трупами русских, поляков, литовцев и немцев. Дмитрий Михайлович всё не отдавал своим ратникам приказа на отступление. Надеялся, видимо, на помощь от земского ополчения… И повстанцы слушались его, проявляли твердость, не оставляли позиций посреди пылающего города.

Но под конец их командир пал едва живой от ранений, тогда и дело всего восстания рухнуло. «Потом же вышли из Китая многие люди – рассказывает летопись о действиях польского гарнизона, – и к Сретенской улице, и к Кулишкам. Там же с ними бился у Введенского острожка и не пропустил их за каменный город преждереченный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, [бился] весь день и долгое время ту сторону не давал жечь; и, изнемогши от великих ран, упал на землю; и, взяв его, повезли из города вон к Живоначальной Троице в Сергиев монастырь. Люди же Московского государства, видя, что им ниоткуда помощи нет, побежали все из Москвы. О, великое чудо! Как не померли и как не погибли от такой великой стужи? В тот день мороз был великий, они же шли не прямой дорогой, а так, что с Москвы до самой Яузы не видно было снега, все люди шли. Те же литовские люди за ними не пошли и в Белом городе мало людей убили: всех людей перебили в Кремле да в Китае и в Белом городе мало людей убили, которые с ними бились. И начали жечь посады и города, и в Белом городе все пожгли, и деревянный город с посадами пожгли. Сами же литовские люди и московские изменники начали крепить осаду. Последние же люди Московского государства сели в Симоновом монастыре в осаде и начали дожидаться [прихода] ратных людей под Москву».

Страстной четверг опустил занавес скорби над залитыми кровью, испепеленными, разграбленными улицами русской столицы…

Силы оставили восставших. Воля к борьбе иссякла. Поляки лютовали в городе, выкашивая москвичей направо и налево. 21 марта вчерашние храбрецы, не видя ляпуновских знамен, начали сдаваться неприятелю.

Гонсевский теперь мог перевести дыхание: «Приняв это их проявление покорности, – сообщает один из его подчиненных, – мы запретили избивать москвитян и вскоре протрубили отбой. Тем, кто сдался и вновь целовал крест королевичу Владиславу, было приказано носить [особые] знаки – перепоясаться рушниками. Таким образом, после Великого Четверга мы установили мир. А в Великую пятницу получили известие о том, что идет Просовецкий с тридцатью тысячами [войска] и находится уже поблизости от города».

Великий город обратился в пепел. Лишь Кремль, да Китай-город, да немногие каменные храмы сохранились в целости. Исчезли хоромы богатых купцов. Пропали палаты дворян и бояр. Обратились в уголья дома искусных ремесленников. Дымными пустырями сделались ямщицкие и стрелецкие слободы. Осталось плакать о горькой участи Москвы!

Еще на Вербное воскресенье была она цветущим городом, несчитанные богатства переполняли ее, словно изысканное вино, переливающееся через край драгоценной чаши. К святыням ее спешили тысячи паломников. Мощь ее выглядела незыблемой.

И что теперь? Всё сгинуло, всё расточилось! Пал один из величайших городов христианского мира, принял участь, подобную страшным судьбам Содома и Гоморры. Грехи людей Царства обрушились ему на голову, и страшный этот удар чуть не оказался смертельным. К Великой Пятнице Москва упала ничком, бездыханная.

Но… Кого Бог любит, того не оставляет без урока. А попустив даже такую вереницу несчастий, все же не лишает надежды.

Просто путь очищения, которым двинулись русские люди, оказался длиннее и труднее, чем казалось при начале земского движения. Будет и у Москвы воскресение, когда вся страна трудами, отвагой и самоотвержением заработает его.

Вскоре к Москве прибыли полки Первого Земского ополчения, собравшиеся из разных городов Московского государства. Год с лишним они простояли на развалинах столицы, сражаясь с оккупантами. Дмитрий Михайлович не мог участвовать в этой борьбе: ему не позволили тяжелые ранения.

До «Страстного восстания» князь Дмитрий Михайлович Пожарский четырежды выходил победителем в вооруженной борьбе: под Коломной, на Пехорке, у Пронска и в Зарайске. Но 19 марта он проиграл на том участке битвы за Москву, где командовал восставшими. Все проиграли. Но для него, не знавшего поражений, это было особенно тяжело.

Однако поражение Пожарского в боях за Сретенку величественнее и драгоценнее всех его прежних побед. И нам, потомкам русских людей времен Великой смуты, следует почитать Дмитрия Михайловича гораздо более за его отчаянные действия в пылающей столице, нежели за все его воинские успехи, достигнутые до того.

Через бедствие, через испытание крайней тяжести, Господь, возможно, желал заставить людей с праведным характером проявить себя, когда вокруг них исчез страх перед совершением греха. Праведники должны были встать на высшую степень самоотвержения. Среди огня, в столкновениях с беспощадным противником, им следовало принести себя в жертву за весь русский православный народ того времени – за честных и лживых, за скверных и благочестивых, за изменников и добрых служильцев. Им надлежало постоять за веру и правду. До конца. Не щадя себя. Не сберегая жизней своих. В их необыкновенной стойкости, может быть, и заключалось главное значение всей битвы за Великий город.

Пожарский оказался одним из них. Он стоял за православную веру, как просил патриарх. Он стоял за русский народ, ибо принадлежал ему. Он стоял за старый честный порядок, поскольку слом его принес горе всей стране. Не его вина, что дело было проиграно. Князь сделал всё от него зависящее. Он кровью заплатил за свои убеждения.

Может быть, эта кровь, кровь праведников, и есть лучшее из случившегося в годы Смуты. Народ наш, изолгавшийся было, изгрешившийся, оказался способен и на жертвенность, и на покаяние, и на исправление. Вот такому народу, истекающему кровью, обожженному огнем, Господь в конце концов даровал победу.

Кровь праведников – лучшая жидкость для закалки народного металла. Поражение в марте 1611-го закалило его, наделив невиданным упорством.

Если бы не было «Страстного восстания», если бы не окунулся русский народ в позор, боль, ужас, то не вознесся бы он к вершинам преодоления Смуты, В 1612 году не вышли бы из Кремля гордые паны, бросая оружие к земским боевым знаменам…

Дмитрий Михайлович Володихин — российский историк, писатель и литературный критик, издатель. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры и исторического факультета МГУ.

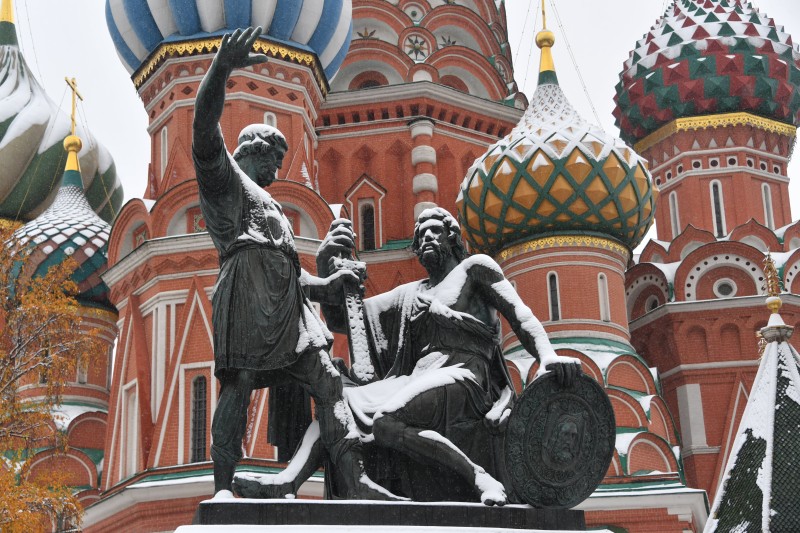

Фото Комсомольской правды