Это цитата сообщения Long_Life Оригинальное сообщение

Вся история музыки в 65 карточках. (Part 1)

Ключевые события европейской академической музыки: от Пифагора до Кейджа

Составили Федор Софронов, Борис Филановский, Юлия Богатко, Ирина Старикова

- Античность

- Средневековье

- Возрождение

- Барокко

- Классицизм

- Романтизм

- Модернизм

- Авангард

Считается, что поэт и музыкант из Спарты Терпандр первым начал распевать стихи на определенные мелодические модели (попевки), то есть использовал повторяющиеся музыкальные фразы для запоминания и декламации стихов.

Ему же приписывается усовершенствование первого профессионального музыкального инструмента — кифары, разновидности лиры: он добавил к четырем струнам (тетрахорду) еще три, благодаря чему диапазон инструмента увеличился почти до октавы, и положил начало дальнейшему теоретическому разделению этого диапазона на тоны и полутоны — простейшие интервалы между звуками.

Философу и мистику Пифагору приписываются первые попытки объяснить музыку, в частности интервалы между звуками, с помощью математики, а также установление связи между этими интервалами и движением планет. Пифагорейцы описали музыкальный строй с помощью ряда обыкновенных дробей и высчитали гармоничные и негармоничные интервалы. Эти интервалы строились с помощью монохорда (изобретение которого также приписывается Пифагору) — инструмента без резонатора со струной и подвижным зажимом. В реальной же музыке звучали не математически просчитанные «натуральные» интервалы, а лишь приближенные к ним.

Благодаря пифагорейцам теория отделяется от практики до

При Пиндаре, самом известном древнегреческом поэте, декламировавшем стихи с лирой, формировались основные жанры поэзии со сложными метрическими структурами.

Можно сказать, что в это время трагедия — уже высокоразвитый жанр: Еврипид, например, использовал все существовавшие на тот момент разновидности напевов (мелосов) и

Изобретение гидравлоса — водяного органа — приписывается александрийскому изобретателю и математику Ктесибию. Гидравлос, главный инструмент, сопровождавший публичные мероприятия в Риме, положил начало дальнейшему развитию многоголосных инструментов и созданию искусственных тембров.

Блаженный Августин в своем трактате «De musica» впервые дает математическое обоснование музыкальному и поэтическому ритму и рассчитывает метрические пропорции подобно тому, как это сделал Пифагор с пропорциями интервалов (см. здесь).

Поскольку вся система стихосложения основывалась на греческом языке, с распространением латинского языка на античные размеры опираться стало сложно. Августин предпринимает попытку анализировать ритмику как таковую, отдельно от размеров и строф, и приходит к выводу, что ритм кратен двум и трем. Именно из этого предположения вырастут позднейшие представления о трехдольном и двухдольном метре. Теоретические основания «De musica» лягут в основу самых первых практик ритмизации григорианского хорала в VII веке и системы записи нот.

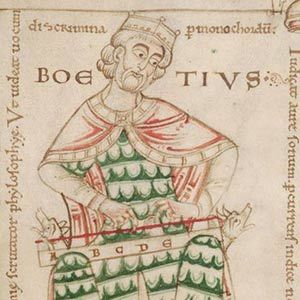

Римский чиновник и философ Боэций в своем трактате «De institutione musica» («Наставления к музыке») вводит три категории музыки: мировая (mundana), человеческая (humana) и практическая (instrumentalis) и, таким образом, разделяет в человеке музицирующем три аспекта: теоретический, сочинительский и исполнительский. Боэций впервые вводит фигуру музыканта как мудреца и жреца гармонии, чем фактически задает парадигму композиторского творчества более чем на полторы тысячи лет. Боэцию также приписывают изобретение латинской буквенной нотации, самые ранние памятники которой, однако, до нас дошли только с XI века.

Около трех веков папские певцы отбирали и обрабатывали огромное количество вариантов богослужебного пения, как возникших в Европе, так и пришедших из Византии, Леванта и Северной Африки. В результате была составлена книга песнопений — антифонарий папы Григория I Великого. Первые варианты антифонария не содержали нотных знаков, а только тексты: сами напевы передавались в устной форме. Григорианский хорал, или «ровный напев» (plain chant), на многие годы стал основным мелодическим фондом европейской музыки.

В Константинополе, с IV века ставшем главным центром певческой культуры Великой Церкви (Церкви до ее раскола), составлен свод церковных песнопений Восточной (православной) церкви, аналогичный антифонарию папы Григория.

Главным его отличием от григорианского хорала был принцип организации песнопений (в том числе христиане использовали и античное музыкальное наследие) по восьми гласам — восьми разным ладам, по очереди использовавшимся в годовом богослужебном цикле. Со временем в православных странах возникали свои системы осмогласия, отличные от византийских. Так, в России сложилась своя система — знаменный распев, который оказал огромное влияние на русскую музыку. Это и оперное творчество Мусоргского, и музыка Рахманинова, построившего на знаменном распеве одну из тем своего знаменитого Третьего фортепианного концерта (1909) и тему судьбы в Третьей симфонии.

Византийский император Константин Копроним прислал в подарок Пипину Короткому небольшой орган. Тот поместил его в домовую церковь. Обычай использовать орган во время церковной службы прижился сначала в придворных кругах, а через некоторое время и в приходских храмах. Считается, что популярности органа способствовало то, что богослужения в католической церкви велись на латинском языке, который народ не понимал. Идея воздействовать на молящихся людей инструментальной музыкой оказалась важной для развития всей европейской музыки.

В восточных церквях богослужения совершались на понятном народу языке, и необходимости дополнять пение инструментами не возникло.

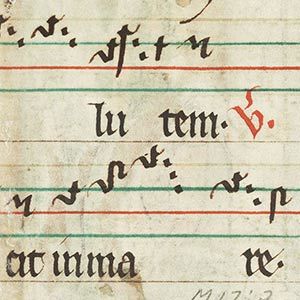

В античную эпоху звуки записывались буквами, но целиком нотированных таким способом сочинений до нас дошло крайне мало. Потом этот тип нотации был забыт, преобладала устная традиция. Только в самом конце первого тысячелетия появились новые системы записи музыки с помощью особых знаков — невм. От ноты невма отличается тем, что это комбинированный знак, в котором содержится звук или даже часть напева. Но невма подчинена только тексту и дыханию певца — в отличие от ноты, четко обозначающей длительность в рамках метра и ритма. Невмы бывают простые (одно-, двух- и трехзвучные) и составные (или расширенные) — для их чтения требуются дополнительные знаки. В

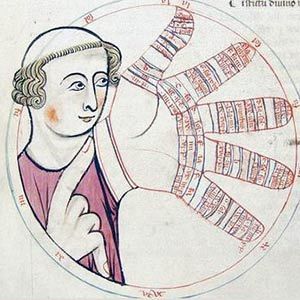

Бенедиктинский монах Гвидо д’Ареццо, руководитель монастырской певческой школы, пишет трактат «Микролог», в котором в том числе окончательно формулирует новый способ чтения музыкального текста: ноты располагаются на четырех линейках и в промежутках между ними; вводятся «ключи» для обозначения высоты (аналогичные сегодняшним скрипичному, альтовому и басовому); для удобства запоминания нотам даются названия по первым слогам молитвы к Иоанну Крестителю: ut, re, mi, fa, sol, la (ut впоследствии заменится на do, а si добавится к концу XVI века).

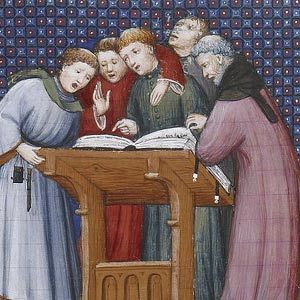

К этому времени относится начало парижской школы

Важно отметить, что профессиональная музыка в то время составляла незначительную часть всего объема музыки; в гораздо большем ходу была народная и музыка трубадуров и труверов — все это вместе влияло на формирование традиции европейской академической музыки.

Основательница и настоятельница бенедиктинского монастыря Хильдегарда Бингенская (1098–1179), впоследствии канонизированная как святая, с детства сочиняла музыку на собственные мистические стихи. В

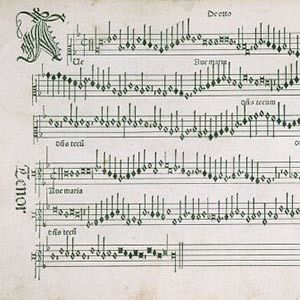

Французский композитор и епископ Филипп де Витри в своем трактате «Ars nova» усовершенствовал нотную запись: главным образом это касалось длительности нот и обозначений ритма. Читать музыку с листа и петь по голосам стало проще, что способствовало развитию новых жанров: баллады, мадригала, но прежде всего мотета. Мотет — сложная композиция из как минимум трех голосов (впоследствии нормой стало четыре), каждый из которых распевает разные тексты на разные мелодии и даже часто на разных языках. Есть мнение, что популярность этих жанров парадоксальным образом связана с пандемией чумы: дворы обособлялись, переставали приглашать бродячих менестрелей и вагантов и развлекали себя такими изысканными песнями на светские тексты. (Одна из таких сцен запечатлена, например, в «Маленьких трагедиях» Пушкина.)

Благодаря Гийому Дюфаи, наиболее влиятельному композитору XV века и основателю нидерландской школы, основой музыки эпохи Возрождения становится соединение не только независимых, но и сходных мелодий. В главных техниках музыкального письма этого времени — каноне и имитации — одна и та же мелодия звучит в разных голосах с определенным временным отставанием; все выстроено вокруг центрального голоса — заранее заданного напева cantus firmus. Эта техника многоголосного письма в основном используется в главном европейском жанре этого времени — мессе.

Так складывается композиторская наука контрапункт (от лат. punctum contra punctum — «точка против точки»), искусство сочетания двух и более мелодических линий в соответствии со строгими правилами благозвучности (консонанса) и неблагозвучности (диссонанса).

Итальянец Оттавиано Петруччи публикует первый нотный сборник «Harmonice musices odhecaton» («Сто сладкогласных песен»), в котором напечатаны светские трех- и четырехголосные сочинения, среди прочих — авторства главных композиторов того времени: Окегема, Обрехта, Жоскена Депре и других.

Мартин Лютер и немецкий композитор и музыкальный теоретик Иоганн Вальтер создают так называемый «Виттенбергский песенник», в котором был переосмыслен жанр церковного хорала. Целью Лютера было приобщить всех прихожан к пению (в католической службе пел только хор, состоящий из монахов). За основу были взяты ритмизованные и «нарезанные» на строфы одноголосные григорианские хоралы и песенная структура, хорошо знакомая народу и удобная для запоминания. Эта модель, созданная мейстерзингерами в XV веке, послужила очень ранним прообразом не только современной песни (куплет плюс припев), но и разных форм академической музыки.

При церкви Санта-Мария-ди-Лорето в Неаполе открывается детский приют, воспитанников которого обучают музыке, чтобы те имели впоследствии профессию. В следующие полвека в одном Неаполе откроется еще три таких заведения-консерватории . Консерватории станут главной кузницей для пополнения сначала церковных хоров, а затем оперных театров.

Итальянский музыкальный теоретик и конструктор музыкальных инструментов Никола Вичентино в трактате «Древняя музыка, приведенная к современной практике» совершает попытку восстановить изысканную античную систему мелосов с более мелкими интервалами. Для этого он делит октаву не на 12 (как сложилось к тому времени), а на 31 равную часть , а также строит новые инструменты — архиклавесин и архиорган, на которых возможно извлечение таких интервалов.

Открытия Вичентино хотя и были маргинальными для своего времени , оказали огромное влияние на следующие поколения композиторов: они стали намеренно использовать эти непривычные, фальшивые для средневекового слуха интервалы — для большей эмоциональной выразительности. В царившей тогда полифонической музыке такие непропорциональные интервалы мешали плавной текучести голосов и способствовали тому, что со временем важнее в музыке стала не горизонтальная структура, состоящая из сплетения мелодий, а вертикальная, состоящая из аккордов.

Итальянский композитор Джозеффо Царлино в своем трактате «Основы гармоники» заметил, что, если аккорд, состоящий из трех звуков, математически поделить одним образом , гармония делается веселой и более «устойчивой», а другим — гармония становится печальной. К этому моменту еще не было понятия тональности и, соответственно, мажора и минора, но спустя век эти характеристики Царлино станут основой для описания характера звучания музыки в этих тональностях. Мажор и минор окончательно утвердятся уже во времена Баха.

Инструменты скрипичного семейства были созданы сразу целым комплектом для аккомпанемента певческим голосам и совпадали с ними по диапазону: сопрано (обычная скрипка), альт (инструмент получил то же название), а также тенор и бас (предки виолончели) . Контрабас был создан Микеле Тодини сто лет спустя .

Следует отметить, что, в отличие от многих других инструментов, инструменты скрипичного семейства не претерпели практически никаких изменений в конструкции (не считая конструкции смычка, а также других мелочей вроде формы подставки или замены жильных струн на стальные в ХХ веке).

По заказу королевы Франции Екатерины Медичи итальянский композитор Бальдасар Бальтазарини да Бельджозо ставит при французском дворе «Комедийный балет королевы» («Ballet comique de la Reine») — масштабный спектакль, в котором соединены поэзия, пение и разговоры, но преобладают танцы. С этой постановки начался балет в его сегодняшнем понимании.

К концу XVI века главным вокальным жанром, в котором соединяются все самые современные музыкальные новации, становится мадригал, а главным автором мадригалов — итальянец Джезуальдо да Веноза. Он активно использовал хроматические звуки , работать с которыми начал еще Вичентино (см. здесь), для усиления драматизма — изображения аффектов (смерти, скорби, мук, убийства) и звукописи (изображение бега, ветра). Эту отчетливо экспрессивную и динамичную манеру позже назовут «новый сладостный стиль».

Эксперименты Джезуальдо и других мадригалистов послужили формированию современной нам гармонии, мыслимой как последование аккордов, а не составляющих их отдельных тонов.

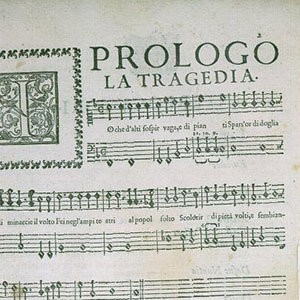

К началу XVII века главным жанром музыкального драматического представления была мадригальная комедия, где сложное многоголосное устройство песен не давало расслышать текст. Содружество философов-гуманистов и музыкантов — Флорентийская камерата — искало способы возродить жанр античной трагедии. Члены камераты композитор Якопо Пери и поэт Оттавио Ринуччини реформировали мадригальную комедию таким образом, что монологи стали ариями, диалоги — речитативами, а сами мадригалы — хорами. Первыми постановками в новом жанре считаются оперы «Дафна» (1598, не сохранилась) и «Эвридика» (1600).

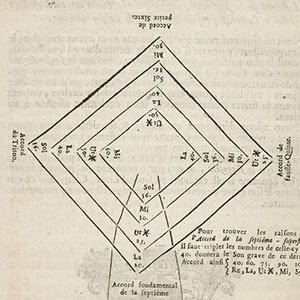

Православный выпускник Виленской иезуитской академии Николай Дилецкий пишет сначала на польском, а потом переводит на церковнославянский «Идеа грамматики мусикийской». Это не только первое музыкально-теоретическое исследование на русском языке, соединившее современную европейскую и музыку Древней Руси, но и учебник элементарной теории музыки. В нем впервые в истории появляется изображение круга тональностей, наглядно объясняющего устройство мажоро-минорной системы, которая в то время только начинает складываться .

В эпоху барокко возник концерт. Его предшественник кончерто гроссо — масштабный инструментальный жанр, в котором оркестр, группы инструментов и солирующие инструменты соревнуются, а не дублируют друг друга, усиливая звук. Прежде такое соперничество музыкальных партий существовало только в вокальной музыке .

Первые концерты были написаны Джованни Бонончини и Джузеппе Торелли. Наиболее популярным в этом жанре в наше время стал монах Антонио Вивальди (1678–1741), создавший более 500 инструментальных концертов.

Итальянец Бартоломео Кристофори одним из первых усовершенствовал клавесин, основной на тот момент клавишный инструмент. Главным образом изменения коснулись способа извлечения звука: в клавесине струну защипывало перышко, а новый инструмент использовал звукоизвлечение другого родственного инструмента — клавикорда, в котором по струне бьет молоточек. Это давало музыкантам принципиально иные возможности: можно было играть громко или тихо в зависимости от характера прикосновения к клавишам. Но чтобы фортепиано приобрело современный вид, прошло около двух веков. Оно стало универсальным инструментом, на котором можно было играть любую музыку.

С начала XVIII века в Европу начинает проникать музыка военных оркестров янычар. Она была известна европейцам еще со времен нашествия османов в середине XVII века, но воспринималась тогда как «варварская» — гремящая, шумящая и дикая — и вызывала страх. Теперь же, когда опасность миновала, турецкий оркестр становится модной экзотикой. В 1720 году польский король Август II получает в подарок от турецкого султана комплект инструментов, составляющий традиционный военный оркестр: пять труб, два язычковых инструмента типа современных гобоев (шалмеи), большой барабан, тарелки и два маленьких барабанчика; в 1725 году такой комплект выписывает из Константинополя русская царица Екатерина I.

«Турецкий» колорит музыки, связанный прежде всего с ее тембровым составом, потом использовали композиторы классицизма: у Моцарта есть «Воспойте песни великому паше» из зингшпиля «Похищение из сераля», а у Бетховена, например, это марш из музыки «Афинские развалины» и один из эпизодов очень немецкой «Оды к радости» из Девятой симфонии.

В своем трактате «Функциональная гармония» французский композитор и теоретик

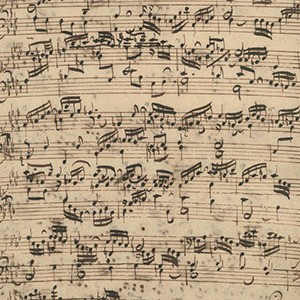

В «Хорошо темперированном клавире» Иоганн Себастьян Бах решает проблему деления октавы на части (темперации), про которую композиторы и музыкальные теоретики думали со времен Пифагора (см. здесь). Но решает ее не теоретически, а практически: Он пишет цикл клавирных произведений для всех 24 тональностей — 12 мажорных и 12 минорных. (Раньше композиторы предпочитали не сочинять произведения в тональностях с большим количеством знаков — диезов или бемолей — при ключе.)

Фактически своим произведением он декларирует: если октава делится на 12 равных полутонов, то во всех тональностях музыка будет звучать хорошо. Своим сборником Бах фактически узаконил новую систему темперации, актуальную и в наши дни.

Принято считать, что симфония возникла из увертюры — вступления к опере. С конца XVII века итальянская увертюра сочинялась по плану: быстрый раздел — медленный — быстрый . Эти разделы, со временем ставшие самостоятельными, и лежат в основе симфонии. Позже к трем разделам добавляется еще одна музыкальная форма — менуэт. Меняется содержание быстрого раздела, теперь он основан на столкновении и развитии двух музыкальных тем. Меняется и инструментальный состав: к струнному оркестру добавляются духовые инструменты . Такие сочинения мы можем видеть, например, у Джованни Саммартини в 1730-е годы, а с конца XVIII века симфония надолго становится главным жанром инструментальной музыки .

Немецкий флейтист Иоганн Иоахим Кванц в своем трактате «Опыт наставления в игре на поперечной флейте» 1752 года впервые вводит фигуру музыкального руководителя, будущего дирижера. Этому посвящены главы «Что должно учитывать при выступлении в открытых концертах», «О качествах музыкального руководителя» и некоторые другие. Однако до появления книг о дирижерской профессии, написанных Берлиозом и Вагнером, пройдет еще почти сто лет, а до превращения дирижирования в «точную науку» Германом Шерхеном — еще больше (исследования Шерхена появляются на рубеже 1920-х и 1930-х годов).

Это не значит, что коллективное исполнительство до этого момента было совсем не централизовано: как правило, группой музыкантов руководил клавесинист, размахивая свернутыми нотами или рукой, или сам композитор с баттутой — специальной палочкой, служившей для отбивания такта. Известная нам дирижерская палочка появится в Вене в начале XIX века, а из «отбивателя ритма» в «творца» дирижер превратится в середине XIX века, когда повернется к публике спиной.

За полтора столетия итальянская опера (см. здесь) фактически превратилась в «концерт в костюмах» — последовательность номеров, почти не связанных единым сюжетом. Венский композитор Кристоф Виллибальд Глюк совместно с либреттистом Кальцабиджи снова обращается к античной драме. В опере «Орфей и Эвридика» он впервые применяет сквозное драматургическое развитие, в чем ему помогают успехи оркестровой музыки его времени, в первую очередь развитие симфонии. События стали разворачиваться не только в речитативах, но и в вокальных сценах. В самих речитативах зазвучал целый оркестр (раньше была только басовая линия). Да и сама опера стала значительно короче за счет сокращения огромного количества внесюжетных сольных номеров. Сам «Орфей», поставленный в Вене, успеха не имел, как и последовавшие за ним оперы, написанные по тому же принципу и тоже на сюжеты из греческой мифологии («Альцеста», «Парис и Елена»), но в Париже с новым либреттистом дю Рулле Глюк не только достигает европейской известности, но и приобретает учеников и последователей — Сальери, Спонтини и Керубини.

Принципы Глюка разделили не все композиторы, но оперный театр во всех странах, кроме Италии, стал развиваться по намеченному им пути, пока Вагнер не реформировал оперу снова.

Жан-Жак Руссо одновременно с Глюком (см. здесь) предлагает собственную реформу музыкального театра, убирая оттуда пение. Актеры просто декламируют и играют в сопровождении оркестра, который, как и у Глюка, определяет характер действия и дает поддержку исполнителям на сцене. Мотивы были те же, что и у Глюка: драма и музыка слишком далеко разошлись. Так появляется мелодрама, первый образец которой дает сам Руссо, — «Пигмалион». Мелодрама становится модной, но в романтическую эпоху практически исчезает из театра, становясь концертным жанром мелодекламации. Сегодня этот жанр почти исчез, но рэп, например, основан на тех же принципах «говорения под музыку».

Моцарт становится первым композитором, не состоящим на службе . В 1781 году он порвал со своим патроном — архиепископом Зальцбургским, уехал в Вену и стал жить отдельными заказами, а позже — и организацией «академий» (так тогда назывались симфонические концерты по подписке, чаще всего авторские). Так, в течение трех летних месяцев 1788 года он написал для такой «академии» сразу три симфонии (№ 39, 40 и 41) . К этому добавилась продажа прав на издание нот, а еще позже — всевозможная меценатская поддержка. Что, впрочем, не сделало композитора богатым.

Вся история музыки в 65 карточках(part 2)

https://arzamas.academy/mag/594-muztabl?fbclid=IwA...OWFuUttlRKEtdt33KTEYgcWMg9WLbw