Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Местечко Эдоле находится в 180 км от Риги, в 10 км от Алсунги, в 5 км к северо-западу от Иванде (18 км от Кулдиги). По дороге Кулдига-Эдоле на краю парка у Эдольского мельничного озера виден единственный в Курземе каменный замок епископа, который до сих пор населен.

Эдольский округ (kiligunda Edualia) впервые упоминается в летописях в 1229 г. После раздела Курземе в 1253 г. между Ливонским орденом и курляндским епископом Генрихом - Эдоле было среди тех земельных участков, которые получил епископ, и принадлежало ему до середины XVI в.

В письменных источниках нет конкретных сведений о том, когда построен замок в Эдоле, на берегу р. Ванки в нескольких километрах от деревянного замка куршей, недалеко от перекрестка дорог Алсунга-Кулдига и Айзпуте-Вентспилс. Встречается дата 1248 год.

В книге об Эдольском замке и бывших владениях Бэров в Курземе, написанной потомком последнего владельца Эдольского замка У. Бэром и А. Зенингом, изданной в Германии в 1979 г., утверждается, что, согласно документам, находящимся в их распоряжении, замок строил курляндский епископ Генрих в период с 1264 по 1276 гг. С такой датировкой примерно согласуется также способ кладки стен замка и размеры кирпичей, использованных в строительстве.

В летописях XIV-XV веков часто упоминаются поля и сельскохозяйственные угодия Эдоле. Это говорит, что здесь находилось имение или замок. Эдольский замок вместе с Айзпутским и Алсунгским принадлежит к т.н. “дорожным” замкам, которые строились как пункты защиты важных пересечений путей сообщения. Представляет собой замок регулярной планировки типа кастелла. Сам замок и в последующие времена в летописях почти не упоминается

В 1550 г. (1559 г.) курляндский епископ Иоганн IV Мюнхгаузен продал епископство датскому королю, который даровал его своему младшему брату, гольштейнскому герцогу Магнусу. Против этой сделки резко возражал коадъютор. Протестовал и родственник предыдущего епископа, последний домский пробст епископства, прибывший из Ганновера, Ульрих фон Бер, который сам претендовал на епископскую должность. Чтобы Бэр отказался от своих претензий, новый епископ герцог Магнус 16 января 1561 г. сдал ему в аренду крупные землевладения, в том числе Эдоле и Злекас, всего 56000 га земли

В 1562 г. Ульрих фон Бер вернулся в Германию и передал курземские владения своему брату Иоганну, с которого началась курляндская линия рода фон Беров. Приобретя также имение Попе, И. фон Бер стал крупнейшим землевладельцем Курляндии того времени. Роду Беров Эдоле принадлежало до 1920 г.

Об обороноспособности замка свидетельствует то, что в 1583 г., во время так называемой войны за Пилтенское наследство замок не был взят поляками. После смерти епископа Магнуса датский король назначил Иоганна фон Бера наместником епископства, однако Польша хотела владеть этими территориями. Польские войска не смогли взять Эдольский замок, и в бою погиб командир польского отряда полковник Оборский.

В Курляндском герцогстве Эдоле играло не последнюю роль. При герцоге Екабе было хорошо развито оружейное производство. В Эдоле находилось производство по сверлению орудийных стволов, а также какое-то время литейный цех. В Скрунде изготовляли ружья и порох.

В Кулдиге были токарня для изготовления патронов и производство по их набивке. Гранаты изготовляли в Балдоне и Эдоле. Порох изготовляли в Скрунде, а также в Кандаве и Томе. Оружейные принадлежности продавались также полякам, шведам и русским.

Эдольский замок пострадал во время шведско-польской войны в первой четверти XVII в. Противоречивы данные о том, что замок пострадал также от последующих нападений шведов. Б. Шмидт пишет, что в 1677 г. замок частично сгорел, но У. Бер и А. Зенинг лишь между прочим упоминают, что большой пожар в Эдоле произошел в 1622 г.

Замок находится на высоком левом берегу речки Ванка, на самом краю крутого склона. Крутой берег и позднее запруженная речка (река была перегорожена плотиной, образовавшей мельничное озеро) защищали замок лишь с одной стороны, поэтому с трех других сторон были вырыты прямые и глубокие крепостные рвы и насыпаны валы, которые образовывали правильный прямоугольник 66х150 м.

Согласно исследованиям архитектора Г. Эрдманиса в 1981-1986 гг., прежде всего появилась свободностоящая постройка на краю обрыва на месте, которое легче охранять (северо-восточный корпус нынешнего замка). Немного позже построен юго-западный корпус вместе с крепостными стенами и 4-угольной надвратной башней 6,5х7 м у юго-восточной стены.

Именно в этом корпусе в настоящее время находятся наиболее выдающиеся в смысле архитектурной композиции помещения замка: белый зал и красная комната. Одновременно с юго-западным корпусом построили соединяющие оба корпуса крепостные стены и надвратную башню в юго-восточной стене, создав таким образом закрытый двор замка.

В таком виде замок просуществовал недолгое время, поскольку вскоре был расширен, во дворе у северо-западной крепостной стены был построен еще третий жилой корпус. Поэтому и сегодня у северо-западного корпуса наружная стена толще, чем у обоих других корпусов, т.к. первоначально она была свободно стоящей крепостной стеной.

Третий, последний корпус, очевидно, построен на рубеже XIII-XIV вв. (в первой половине XIV в.). Он ныне закрывает несколько оконных проемов первого и второго корпусов, и т.о. стена двора у обоих углов вогнутая, чтобы не закрывать входы в боковые корпуса.

Замок окружал укрепленный форбург с тремя оборонительными башнями. В северной части находился главный замок, а остальную часть занимал предзамок. Защитным сооружением служил также большой склад в северо-восточном углу замка. Эта часть замка занимала площадь 31,5х34,5 м в плане. Корпуса в плане напоминают форму буквы П.

В начале у замка было всего два этажа и оружейная галерея на чердаке. Все жилые помещения находились на втором этаже. Из соображений защиты двери и окна в основном вели во двор, и, чтобы можно было попасть в помещения на втором этаже, вокруг всего двора на уровне второго этажа простиралась опирающаяся на каменные аркады открытая деревянная галерея, на которую со двора вела лестница.

В наружных стенах небольшие окошки были только у помещений второго этажа, поэтому лучше всего освещенные и самые солнечные помещения находились в построенном прежде всего северо-восточном корпусе, который в то время, думается, в основном использовался под жилые комнаты.

В настоящее время большинство жилых помещений находится в юго-западном корпусе, хотя они и оборудованы там намного позже, когда замок уже утратил значение укрепленного сооружения и в наружных стенах можно было пробить широкие окна

Главной доминантой замка была надвратная башня, которая вначале имела как минимум 4 этажа. Она использовалась для наблюдения за местностью и в случае штурма служила защитникам замка последним местом убежища. Об этом свидетельствует старинный дверной проем на четвертом этаже стены башни, направленной против двора. Когда-то туда вела открытая лестница из оружейной галереи крепостной стены, находящейся рядом с башней.

Проделанный в стене башни проем является наклонным (косым), чтобы в защитников замка, если захватчики уже прорвались во двор замка, нельзя было попасть с прямого прицела. Теперь этот дверной проем можно увидеть с чердака столовой, построенной позднее во дворе.

Предполагается, что уже около 1560-х гг. построена круглая угловая башня (эти башни вместе с появлением огнестрельного оружия пришли в Латвию в XVI в.). Вероятно, во второй половине XVI в. построена и небольшая четырехугольная башня посередине северо-восточного фасада, которая таким образом закрыла первоначальный готический портал более старого корпуса. Первоначально она имела оборонное значение, и только во время ремонта в 1906 г. в ней были прорублены окна и устроены жилые помещения.

Маловероятно, чтобы епископство Курляндское незадолго до прекращения своего существования еще проводило какие-то более широкие перестройки в Эдольском замке, поэтому следует думать, что для огнестрельного оружия замок был приспособлен уже при фон Берах.

Наверное, в то время в конце XVI в. прежде всего была построена круглая батарейная башня в юго-западном углу замка диаметром 8,25 м (по др. данным 9,12 м, что соответствует 32 гамбургским пядям). Она вначале была ниже, чем сейчас, и у нее, как у надвратной башни, было 4 этажа.

Первый этаж башни имеет куполообразный свод, сложенный из кирпичей того же размера, что и стены башни. На первом этаже башни было три бойницы, предназначавшиеся для обороны с применением огнестрельного оружия. На втором и третьем этажах бойницы не сохранились, поскольку там позднее были оборудованы жилые помещения и пробиты широкие окна.

На втором этаже был высокий сводчатый потолок. Возможно, что здесь находились пушки. Позднее он был перестроен под жилое помещение. Третий и четвертый этажи были низкие, с плоским потолком. На четвертом этаже никакой большой перестройки не проводилось, бойницы просто замурованы, но их контуры в стене еще хорошо видны.

Об обороноспособности замка свидетельствует то, что в 1583 г., во время войны за Пилтенское наследство, польское войско не смогло взять замок. Какие повреждения нанесены замку, неизвестно, возможно, что тогда пострадал его северный угол, поскольку первоначальная конечная стена северо-восточного корпуса, которая позднее переложена по всей высоте, до наших дней не сохранилась.

В XVII в. на месте первоначальной речной запруды построили мельницу, шлюз которой и теперь уровень воды у замка поддерживает приблизительно на прежнем уровне.

Чтобы запруду защитить от врага, недалеко от нее на озере, на искусственном островке, была построена каменная сторожевая башня. У. Бер и А. Зенинг утверждают, что в 1913 г., при благоустройстве территории замка, возле крепостного рва был открыт фундамент окружающей стены форбурга и трех круглых башен. Две из них охраняли подъемный мост, который находился напротив ворот замка.

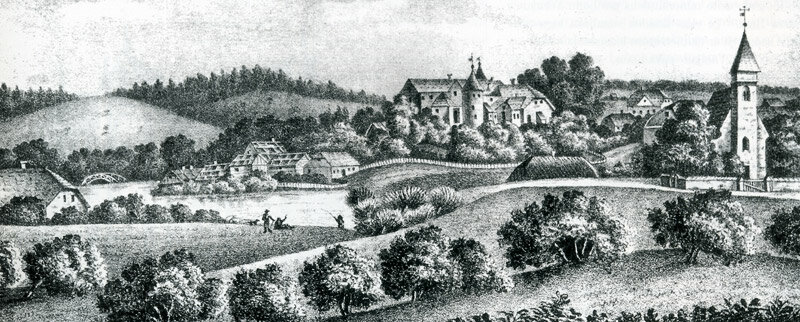

У. Бер и А. Зенинг к укреплениям форбурга относят также некий большой склад, башня-склад, которая находилась напротив северо-восточного угла замка и в который со стороны реки можно было заплыть на лодках. Возможно, что это были т.н. водяные ворота. Эта постройка была снесена в 1860 г., но ее вид изображен на рисунке неизвестного автора начала XIX в. К сожалению, никаких других более точных сведений о первоначальном облике форбурга не найдено.

В 1617 г. замок пострадал во время польско-шведской войны. По некоторым данным, в 1622 г. в замке был большой пожар. В XVII в. замок потерял военное значение. Во второй половине XVII в. обрушились и были снесены укрепления форбурга, и замок стал центром имения. Известно, что была какая-то пристройка к северо-западному фасаду замка во второй половине XVII в.

Здание постепенно перестроено в репрезентабельное жилище помещиков. В 1760 и 1806 гг. строилась большая пристройка на южной стороне замка, куда частично были перемещены жилые помещения владельцев замка. Во время Германа-Фридриха II фон Бэра (1729-1807) построено несколько хозпостроек, в башне на искусственном островке на озере создан концертный зал с настенными росписями, а в парке выстроен вдовий дом.

Герб семьи

Для справки: Герман-Фридрих фон Бер (1729-1807) - политик, владелец имений Эдоле и Теранда (Edwahlen, Terwenden), президент ландрат-коллегии Пилтене (1779-1782).

В 30-е годы XIX в. в Европе господствующим архитектурным стилем становится эклектизм, и в архитектурно-художественной отделке зданий начинают использовать стили всех предыдущих эпох. В это время в Эдольском замке становится хозяином Адольф-Вернер фон Бер (1810-1881), который принимает решение полностью его перестроить. До этого он много путешествовал и долго прожил в Англии и Шотландии, поэтому руководителем строительных работ пригласил английского архитектора. Уже осенью 1834 г. ликвидировали фруктовый сад рядом с замком, на его месте был насажен другой, пейзажный парк в английском вкусе.

Одним из самых ранних, чтобы не сказать, первым серьезным прецедентом в архитектуре замков Латвии, стала перестройка Эдольского замка, которую, учитывая средневековое происхождение здания, иногда также называют реготизацией. Как сообщают записи в церковных книгах Эдоле, перестройка началась в мае 1835 г. и окончена 1 октября 1841 г. То, что арсенал готических форм был использован именно для этого замка-крепости, возможно, не случайность.

Построенная предположительно в XIII в. крепость, которая с течением времени обросла разными пристройками и пристроечками, превратившись в сложное многообъемное сооружение, ни в эпоху барокко, ни классицизма, не имела шансов приспособиться к требованиям этих стилей. Теперь старый замок, наконец дождавшись своего времени, бросился самоутверждаться на карнавал неоготических форм. В результате перестройки здание стало одним из первых примеров неоготики в архитектуре Латвии.

Когда в 1835 г. снесли позднейшие пристройки к юго-западному фасаду замка, взгляду открылось древнее ядро замка, первоначальный средневековый объем здания, только уже с тремя этажами.

От прежних времен сохранились только две пристройки по обе стороны надвратной башни, они полностью слились с старым основным ядром замка, кроме того, еще сохранилась пристройка к северо-западному фасаду рядом с круглой башней. Позднее там образовался хозяйственный двор. Фасады замка были преобразованы в неоготическом стиле подобно замкам рода Тюдоров в Англии.

Утраченные помещения частично были компенсированы постройкой во дворе, у входной башни был построен новый обеденный зал, опирающийся на массивные колонны. В столовой доминируют темные дубовые панели и обшивка потолка. Их изготовил один мастер из Кулдиги.

В углу возле круглой западной башни была пристроена вместительная ориентированная против диагонали замка оранжерея. Пространственные и функциональные изменения вызвали также изменение внешнего облика здания. В свою очередь, жилые помещения переместили в юго-западный корпус замка.

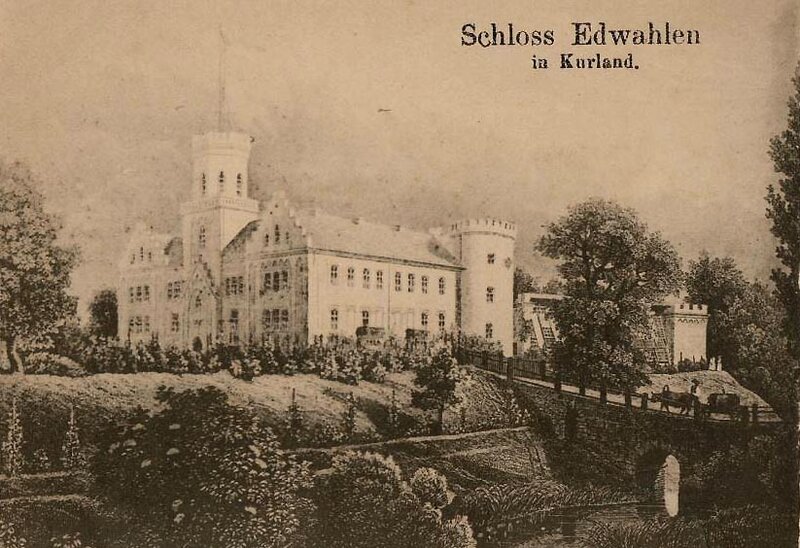

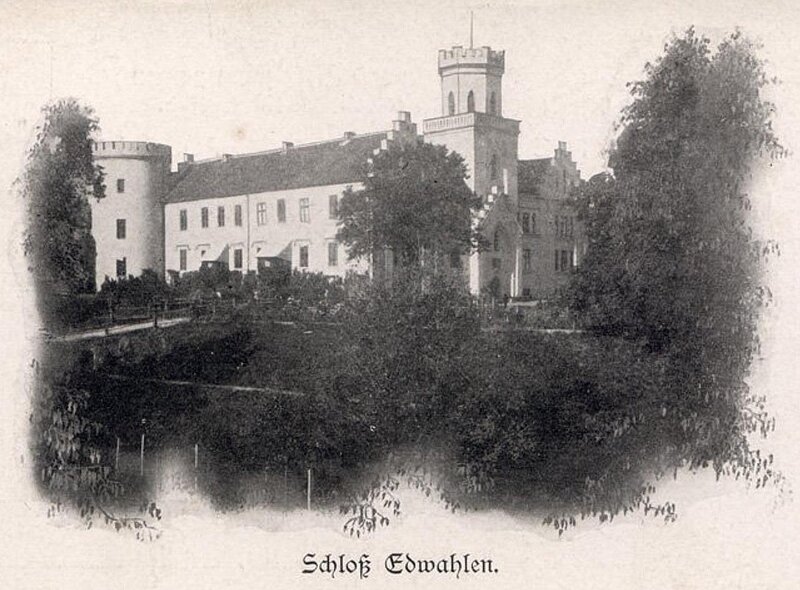

Стилистическую сущность перестройки Эдольского замка хорошо можно оценить, сравнив два его изображения - литографию 1832 г. по рисунку А. Штирцера и гравюру 1860-х гг. по рисунку В.-З. Штафенхагена, на которой замок показан уже после перестройки. При сравнении обоих изображений отлично видно, что прозаический облик Эдольского замка, этого старого “дворянского гнезда”, в результате перестройки сменил суровый образ средневековой английской крепости.

Как чересчур будничные, были ликвидированы шапки-шпили обеих башен, крытые черепицей; круглую башню теперь увенчивал зубцовый парапет, в свою очередь, квадратная надвратная башня была значительно повышена, ее верхнюю часть достроили еще на один этаж башенкой в форме восьмигранника. Таким образом была создана доминанта здания, которая четко указывала, где искать главный вход в замок.

Закрыв верхушки крыш корпусов массивными ступенчатыми фронтонами, значительно уменьшили восприятие чересчур "миролюбивых" скатов крыш. В сочетании с силуэтом фронтонов был установлен также портал входных ворот, подчеркнутый впечатляющим вимпергом. Как объединительный мотив фасада в них появились ритмично расположенные стрельчатые ниши и аркатуры.

На главном, юго-восточном фасаде замка можно увидеть интересную группировку трех окон, похожую на тип проемов, заимствованный у архитектора Андреа Палладио и популярный во времена классицизма. В отличие от старых, узких и редко расположенных окон, они обеспечивали намного лучшее освещение помещений.

Наверх

Посмотрев на замок после его готизации, нельзя не признать за автором перестройки способности простыми средствами достигать достаточно впечатляющего результата. Конечно, реготизацию Эдольского замка трудно сравнивать с готизацией такой крепости, какой стала, например, проведенная К.-Ф. Шинкелем перестройка Штольценфельсского замка, однако то, что из бытового, погрязшего в повседневных заботах центра управления имением Эдольский замок превратился в аристократически благородный, репрезентирующий рыцарское прошлое фон Беров, нельзя отрицать. Правда, эффектная неоготическая декорация была сконцентрирована в основном лишь на фасаде.

При приближении к зданию по построенному во время перестройки деревянному мосту гостям замка сначала открывался неинтересный юго-западный фасад с весьма монотонным, даже скучным ритмом окон. На этом очень плоском фасаде последствия готизации появились только в характерном для стиля Тюдоров перпендикулярно-ломаным расположением профильных поясов над окнами и оконных рамах со стрельчатыми сводами.

Автор перестройки Эдольского замка остался неизвестным. По одним данным, это был какой-то архитектор из Берлина, по другим - для выполнения этой работы владелец имения пригласил архитектора из Англии. Хотя первая версия, учитывая связи курляндского рыцарства с Пруссией, кажется намного более вероятной, нет причины полностью игнорировать и вторую.

По данным, находящимся в распоряжении барона У. фон Бера, инициатор перестройки Эдольского замка Эрнст-Адольф-Вернер фон Бер (1810-1881) был большим поклонником английского стиля жизни и многократно гостил у своих друзей в Лондоне и Шотландии. Там он впервые встретился с архитектурой эпохи Тюдоров и, возможно, также получил побуждение к перестройке своего замка.

Увеличивалось недовольство местных жителей, в 1869 г. крестьяне напали на замок, барон был вынужден уехать в Германию. Бунт позднее подавили казаки. Во время же революции 1905 г. замок был частично сожжен (2 и 3 этажи). От огня более или менее убереглись только своды первого этажа и башни. Карательная экспедиция под командованием барона Гердериха безжалостно расправилась с восставшими. На льду мельничного озера недалеко от замка были расстреляны вожаки революционеров Лунден, Гурза и Ошинь.

Работы по восстановлению замка начались в 1906 г. Восстановление внутренних помещений затянулось вплоть до 1911 г., была изменена планировка жилых помещений, перестроена надвратная башня, построены новые хозяйственные постройки и круглая Александровская башня. Создание хозяйственного двора, перестройка фасадов и благоустройство замка продолжались до 1916 г. И поныне местами сохранилась отделка интерьеров, созданных в 1906-1911 гг.

Эдольский замок полностью не сохранил свой неоготический облик до наших дней. После сожжения в революцию 1905 г. он, впрочем, был восстановлен с сохранением в совокупности готических фасадов, однако в период с 1916 по 1917 гг. он был еще раз перестроен с приглушением в те времена уже несколько анахроничных мотивов тюдоровской неоготики. Приблизительно одновременно с реготизацией Эдольского замка был построен ставший уже чуть ли не хрестоматийным образцом неоготики замок в Вецауце.

Конечно, было бы наивно считать, что мышление латвийских архитекторов в это время уже не находилось под властью стереотипов достаточно сильного историзма. Их воля также не была свободна от весьма консервативных представлений заказчиков. Один из крупнейших примеров восстановления замков в Курземе - восстановление сгоревшего в 1905 г. Эдольского замка.

С точки зрения последовательности стилей и принципов реставрации в этой работе можно найти мало поучительного. Замок в целом восстанавливался в формах тюдоровской неоготики, так и не была использована возникшая возможность освободить старинную крепость от в свое время необдуманно наложенной на нее готической оболочки.

В ходе восстановления замок был расширен в северо-западном направлении, сооружением пары новых корпусов, каменного забора и т. н. Александровской башни был создан новый двор хозяйственного назначения. Эти работы проектировал архитектор Вильгельм Нейман.

Внутри замка также происходил возврат к неоготическому образу, хотя несколько помещений и приобрели новое оформление. В этой связи следует упомянуть наиболее роскошные помещения замка - Белый зал и столовую, которые были оформлены соответственно в стиле классицизма и барокко. В первом из них это было достигнуто в основном с помощью белых и позолоченных деревянных резных панелей, а во втором были использованы соответствующим образом стилизованные потолочные панели, барочный камин и копии гобеленов XVII века.

Эскизы обоих интерьеров разработал популярный в то время в поместьях Латвии и Эстонии архитектор-интерьерист барон Бальтазар фон Кампенхаузен. Для части помещений замка их обстановку и мебель проектировал архитектор В. Нейман.

Недалеко от замка находится Эдольская церковь, лютеранская кирха (1647).

Во время первой мировой войны, когда Курземе было оккупировано немцами, здесь находился сын кайзера Германии Вильгельма II кронпринц Иоганн. Есть предание, что кронпринцу замок не понравился и чтобы угодить принцу, барон фон Бер велел перестроить здание в стиле средневековых прусских замков. Известно, что примерно в то время была перестроена крыша башни. В 1916-1917 гг. небольшие изменения коснулись фасадов.

В качестве интересного признака архитектуры начала XX века в Эдольском замке следует оценивать перемены, которые замок пережил с 1916 по 1917 гг., когда он несколько утратил свои вызывающие формы тюдоровской неоготики. Основные изменения коснулись надвратной башни, над которой был надстроен покрытый черепичной крышей 8-гранный купол с фонарной надстройкой на вершине (не сохранился). Это несколько приблизило здание к образу местных средневековых замков. Конусообразную черепичную крышу приобрела и вторая башня, т. н. Батарейная.

В 1920 г. замок перешел в собственность государства. В ходе аграрной реформы замок попал в собственность волости, однако использовался мало. Над входом восточного фасада имеется герб рода Беров (около 1840).В комплексе имения расположен ландшафтный парк. За первоначальным защитным рвом находятся хозяйственные постройки. В парке растут достаточно редко встречаемые деревья, как канадская ель, сибирский кедр, европейская лиственница, серебристая и широколиственная липа, пирамидальный дуб, золотистый конский каштан и другие деревья.

Площадь замкового комплекса составляет 7,5 гектара. С башни замка открывается красивый вид на древнюю долину реки Ванка, гору Храма и островок Мельницы. В окрестностях Эдоле 12 озер. Замок окружен парком со своеобразным дубом Гномиков и аллеей Любви.В начале 50-х годов ХХ в. в замке разместился дом инвалидов Кулдигского района. Никаких работ по реставрации замка не проводилось, и замок начал ветшать. В 1954 г. сгорела верхняя часть надвратной башни, ныне восстановленной в прежнем виде.

С 1985 г. замок многократно менял владельцев: он принадлежал Латвийской академии художеств, Клубу защиты среды, Государственной инспекции охраны памятников культуры, пока не был передан правлению Эдольской волости. В 1985 г. в замке разместили студентов Государственной художественной Академии имени Теодора Залькална - типа творческого трудового лагеря. Были попытки с помощью преподавателей и студентов отремонтировать замок, но идея не оправдала себя.

В 1985 г. в замке снимались эпизоды фильма «Проделки сорванца» (латыш. Emīla nedarbi) - художественный телевизионный фильм режиссера Вариса Браслы по мотивам произведений Астрид Линдгрен о Эмиле из Лённеберги. Фильм стал победителем в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» на кинофестивале «Большой Кристап».

С 1991 г. в замке разместился Эдольский культурный центр. В 1992 г. Эдольское самоуправление приняло замок от государства на стадии реставрации и не смогло обеспечить дальнейшее сохранение уникального памятника культуры. Волостной совет счел невозможным передать Эдольский замок государству безвозмездно, а также не согласился с предложением передать его за возмещение, соответствующее средствам, вложенным в реставрацию объекта самоуправлением.

Когда обвалилась штукатурка на северо-восточной части стены замка, открылась кирпичная стена в которой видны заделанные оконные проемы. Как уже упоминалось, в нижней части круглой башни сохранились отверстия для стрельбы, похожие имеются и на башне в Алсунге. В течение последних десятилетий состояние здания ухудшилось. Начатые ремонты крыши и башни были прерваны. Из-за пришедшей в негодность крыши больше всего пострадала столовая, потолок которой был демонтирован. В 1996 г. работы по восстановлению возобновились. Но отремонтировать 3500 кв.м замка - нетривиальная задача.

В 2002 г. предприниматель и миллионер Валентин Кокалис решил приобрести имущество всего за один лат. Тогда он заявлял, что, став собственником, полностью отремонтирует замок и будет поддерживать его в образцовом состоянии. Договоренность с местным самоуправлением была достигнута, однако в последний момент депутаты с перевесом в один голос проголосовали против.

Депутаты Эдольского волостного совета постановили передать замок на приватизацию 21 сентября 2006 г. Затем в январе 2007 г. депутаты волостного совета решили замок выставить на аукцион. Первые торги были безуспешными. Возможно, многих останавливала стартовая цена - два миллиона латов (~$4M). Тем более, чтобы принять участие в торгах, необходимо было заплатить гарантийную сумму в 100 тысяч латов, а также 1000 латов за участие. Аукцион предполагался с восходящей ценой, со стоимостью одного шага в 50 тысяч латов.

Это была уже не первая попытка сделать замок частной собственностью. В итоге на четвертом по счету аукционе 2007 г. Эдольский замок приобрело за 1,5 млн. латов ООО Edoles pils. Зарегистрированная в Риге фирма Edoles pils была единственным участником аукциона. Ранее замок не удалось продать на трех аукционах - ни в январе, ни в феврале, ни в апреле.

Начальная цена замка на аукционе составила 2 млн. латов, но на третьем аукционе волостной совет решил снизить цену до 1,1 млн. латов. Согласно заказанной самоуправлением оценке, рыночная стоимость замка составляет не менее 1 млн. латов. Однако назвать истинную его стоимость почти невозможно, отметили опрошенные ранее эксперты по недвижимости.

Новый владелец замка восстановил его интерьер и обстановку. Но обстановка помещений замка не имеет никакого отношения к его прежним владельцам Берам. Это просто коллекция старинных предметов размещенная дизайнером так, что создается впечатление жилого замка. Как будто хозяева на минутку вышли. Плата за посещение умеренная и несоизмерима с суммами потраченными новым владельцем на покупку и обустройство замка для посетителей. Новые хозяева для собственных нужд замок никак не используют.

Материал взят с сайта http://www.castle.lv

Серия сообщений "Прибалтика":

Часть 1 - Тракайский островной замок

Часть 2 - КАРКСИ.ЗАМКИ ЭСТОНИИ

...

Часть 11 - Литовские замки Великого княжества Литовского в 3Д технологиях

Часть 12 - Прогулка по Риге

Часть 13 - Замок Эдоле (Эдвален - Edwahlen),Латвия

Часть 14 - Замок Алсунга (Алшванген)

Часть 15 - Замок Яунпилс

...

Часть 29 - Дворцы Петра 1.Часть 5.Кадриорг

Часть 30 - Turaida. Turaidas pils (Турайда. Турайдский архиепископский замок) (LV)

Часть 31 - Собор Святой Анны в Вильнюсе

Серия сообщений "Замки Прибалтики":

Часть 1 - Тракайский островной замок

Часть 2 - КАРКСИ.ЗАМКИ ЭСТОНИИ

...

Часть 6 - Везенберг, Толсбург и немного про север Эстонии

Часть 7 - Литовские замки Великого княжества Литовского в 3Д технологиях

Часть 8 - Замок Эдоле (Эдвален - Edwahlen),Латвия

Часть 9 - Замок Алсунга (Алшванген)

Часть 10 - Замок Яунпилс

...

Часть 17 - Парк и дворец Кадриорг.

Часть 18 - Цесис. Венденский орденский замок.

Часть 19 - Turaida. Turaidas pils (Турайда. Турайдский архиепископский замок) (LV)