Это цитата сообщения bogsve Оригинальное сообщение

Питер Брейгель Старший (часть1)

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ

(ок. 1520-30 — 5 (9) сентября 1569, Брюссель),

величайший нидерландский художник 16 века. Творчески переработал уроки итальянской живописи 16 в., создал глубоко национальное искусство, опирающееся на нидерландские традиции и фольклор. В творчестве Брейгеля сложно переплелись юмор и фантастический гротеск, лиричность и эпичность картины мироздания.

Брейгель начинал как подмастерье у крупного антверпенского живописца Питера Кука ван Альста, в 1551 был принят в члены Антверпенской гильдии св. Луки, где получил звание мастера (в это время ему было около 20 лет). Около 1552 отправился в традиционное для европейских художников путешествие в Италию. Возможно, он посетил Лион, затем через восточную часть Франции отправился сразу в Южную Италию, где стал свидетелем знаменитой битвы с турками при Реджо-ди-Калабрия в 1552.

В следующем году он уже в Риме, где знакомится со знаменитым итальянским миниатюристом Джулиано Кловио (будущим покровителем Эль Греко). К годам, проведенным в Риме, относится самая ранняя из подписанных и датированных картин Брейгеля «Пейзаж со Христом и апостолами на Тивериадском озере» (фигуры были написаны Мартеном де Восом).

[708x478]

[708x478]

Пейзаж со Христом и апостолами на Тивериадском озере

[738x411]

[738x411]

"Морской бой в гавани Неаполя" 1558-1562

[817x533]Падение Икара

[817x533]Падение Икара

Цель художника — выражение бесконечной протяженности, всеобъемлющести мира, как бы поглощающего людей. Здесь сказались и кризис былой веры в человека, и беспредельное расширение кругозора. В «Падении Икара» в основе также лежит иносказание: мир живет своей жизнью, и гибель отдельного человека не прервет его коловращения. Но и здесь сцена пахоты и прибрежная панорама значат более, чем эта мысль.

В 1555 ведущий антверпенский издатель печатной графики Иеронимус Кок выпустил серию пейзажных гравюр Брейгеля; их совместное сотрудничество продолжалось до самой смерти художника. В эти же годы мастерская Кока печатала гравюры с картин Иеронима Босха; его фантасмагорические видения, зашифрованный язык аллегорий, живописная манера, вероятно, поразили Брейгеля, такие нравоучительные диптихи Босха, как «Сад земных наслаждений» или «Воз сена» стали источником вдохновения Брейгеля для целого ряда его картин.

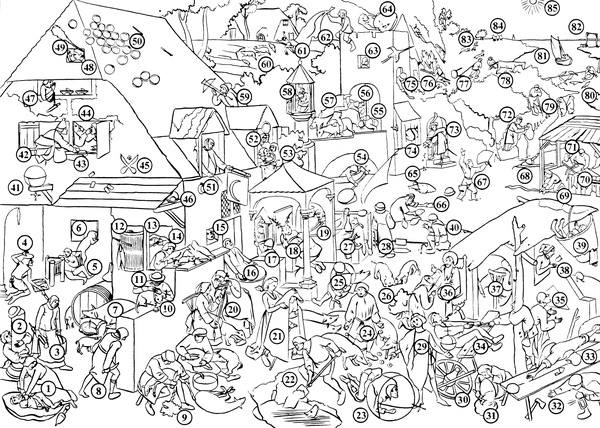

Некоторые приемы босховской живописи — большой размер холста и мелкий — фигур, бесчисленное количество сюжетов характерны для ранних картин Брейгеля («Нидерландские пословицы», «Игры детей», «Безумная Грета», «Битва Поста и Масленицы»), представляющих собою картины-притчи на темы фламандского фольклора.

Фламандские пословицы или «Нидерландские пословицы», 1558

Картина с изображением нидерландских пословиц — «энциклопедия всей человеческой мудрости, собранной под шутовским колпаком», — включает более 100 сцен-метафор, посредством которых народное остроумие высмеяло тщеславие и глупость многих человеческих начинаний. Само полотно небольшое, 117 на 164 см. И в таком малом пространстве художник сумел разместить более сотни сюжетов-миниатюр!

Рассматривая персонажей, разгадывая шифр, вдруг понимаешь смысл этой сложной картины. Оказывается, Брейгель в «Нидерландских пословицах» – вовсе не банальный коллекционер пословиц. И работа его – не развлечение для скучающего бездельника. А назидание. Нетрудно заметить, что большинство пословиц, даже из тех, что попали в мой обзор, тенденциозны, они осуждают глупое, безнравственное поведение. Вот тут и становится понятен смысл парности в картине изображения глобуса – в нормальном и перевернутом виде. Мир картины – это перевернутый мир, в котором страшной реальностью стало то, что реальностью быть не должно.

(Эта картина – несомненно, самое популярное произведение известного голландского художника Питера Брейгеля Старшего. В России это полотно чаще называют «Фламандские пословицы». Забавное, развлекательное, оно приглашает зрителя в мир беззлобных шуток и недоразумений. Исследователь и поклонник творчества Брейгеля искусствовед Марейниссен предпринял попытку расшифровать значение отдельных фрагментов картины. Конечно, переводить местное выражение и пословицу – занятие рискованное: дословный перевод чаще всего непонятен, а то и просто абсурден, однако позвольте также представить и его. Не помешает, чтобы правильно уяснить те образы, которые сотворил Брейгель.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ Пословицы, или Синий плащ

1. «Она бы привязала чёрта к подушке» – она не боится ни Бога, ни дьявола: эта мегера способна обуздать самого строптивого молодца; упряма как чёрт.

2. «Грызёт столб» – лицемер, столп церкви, ханжа, святоша.

3. «В одной руке она несёт воду, а в другой огонь» – она женщина неискренняя, ей доверять не стоит. Выражение также использовалось для характеристики противоречивого поведения (служит и нашим, и

вашим).

4. «Жарить селёдку, чтобы поесть икры» – выражение, часто употребляемое в значении «сорить деньгами». К этому же фрагменту применима другая голландская пословица: «Там селёдка не жарится», т.е. его попытки терпят неудачу, он не получает того, на что надеется.

5. «Сидеть в золе между двух стульев» – проявлять нерешительность в каком-то деле, находиться в сложном положении, например, из-за упущенного момента для принятия правильного решения.

6. «Впусти собаку в дом, она заберётся в горшок или в шкаф» – в буквальном смысле: войти в дом и обнаружить, что собака опустошила горшок или буфет; отсюда фигуральное выражение: прийти слишком поздно, упустить свой шанс, остаться ни с чем.

7. «Свинья вытаскивает затычку из бочки» – хозяин не следит за своим добром. Иное значение: его конец близок.

8. «Биться головой об стену» – он захотел сделать невозможное, дело было заведомо обречено на неудачу, он получил мучительный отказ.

9. «Один стрижёт овцу, другой свинью»– один использует ситуацию по мере возможного, другой стремится извлечь выгоду любой ценой; один пребывает в довольстве, другой впадает в нищету.

10. «Вешать коту на шею колокольчик» – поднимать тревогу первым, поднимать скандал; делать первый шаг в деликатном деле. У Бранта в «Корабле дураков» также встречается: «Тот, кто привязывает коту колокольчик, позволяет крысам бегать, где им хочется».

11. «Быть вооружённым до зубов» – быть хорошо оснащённым для какого-либо дела.

12. «Этот дом имеет вывеской ножницы» – в богатом доме есть чем поживиться. Ножницы обычно служили вывеской портных, которые имели обыкновение наживаться на своих клиентах.

13. «Глодать кости» – быть чрезвычайно занятым, принимать что-то близко к сердцу, обдумывать, пережёвывать, решать трудную задачу.

14. «Щупать курицу» – это выражение имеет разные значения: домосед, который занимается лишь хозяйством и кухней; мужчина, уподобляющийся женщине.

15. «Он говорит двумя ртами» – персонаж лжив, лицемерен, двуличен, ему нельзя доверять.

16. «Переносить свет корзинами» – понапрасну тратить время; заниматься ненужными делами.

17. «Зажигать свечи перед чёртом» – льстить плохому правителю или неправедной власти ради получения

выгоды или поддержки.

18. «Отправляться на исповедь к дьяволу» – доверять свои тайны врагу или противнику. Также используется в значении «искать покровительства у того, кто не склонен его оказывать».

19. «Нашептывать кому-либо что-то на ухо» – говорить гадости, тайно настраивать кого-то, раскрывать кому-либо глаза на то, что от него скрывалось, побуждать недоверие или ревность.

20. «Прясть пряжу с чужого веретена» – заканчивать работу, начатую другими.

21. «Она надевает на своего мужа синий плащ» – она обманывает мужа, наставляет ему рога. В трактате XIV-XV веков «О женщинах и любви» читаем: «Я уважаю женщину, которая умеет сбить с толку своего мужа до

того, что он будет полный дурак; и хотя она надевает на него синий плащ, он воображает о себе, что она боготворит его».

22. «Когда телёнок утонул, надумали засыпать яму» – исправлять ошибку или оказывать помощь уже поздно (как мёртвому припарка).

23. «Придётся согнуться, чтобы чего-то добиться в этом мире» – тот, кто хочет получить желаемое, должен вести себя услужливо.

24. «Бросать свиньям маргаритки» – предлагать кому-то нечто такое, что тот не способен оценить (метать бисер перед свиньями).

25. «Он вспарывает брюхо свинье» – дело улажено заранее; заранее подготовленная комбинация.

26. «Две собаки грызутся за кость» – они спорят о том, что делать; противники редко могут договориться; они оба ожесточены одним и тем же делом. Так говорится и о том, кто сеет раздор.

27. «Лиса и журавль» – обманщика обставят; платить той же монетой; два сапога пара.

28. «Мочиться в огонь полезно» – удовлетворительного объяснения этому выражению не найдено, не исключено, что это намёк на суеверные действия.

29. «Он заставляет мир крутиться вокруг своего большого пальца» – суетность и ложные притязания; это человек влиятельный, он получает то, что хочет.

30. «Вставлять палки в колёса» – мешать осуществлению какого-либо дела.

31. «Опрокинувший свою кашу не всегда может всю её собрать» – совершивший ошибку должен вынести и последствия, никогда нельзя полностью исправить последствия своей глупости.

32. «Он ищет топорик» – он ищет лазейку, отговорку.

33. «Ему не удаётся дотянуться ни до одного, ни до другого хлеба» – он вряд ли соединит один конец с другим; еле сводить концы с концами.

34. «Они тянутся, чтобы ухватить самый длинный (кусок)» – каждый ищет собственную выгоду.

35. «Зевать в печь» – переоценивать свои силы, прилагать напрасные усилия.

36. «Господу Богу привязывать накладную бороду» – пытаться действовать обманным путём, вести себя лицемерно.

37. «Не ищи другого в печке, если сам там был» – тот, кто готов подозревать ближнего в

чём-то дурном, наверняка сам имеет прегрешения.

38. «Она берёт куриное яйцо и оставляет лежать гусиное» – она утаивает доказательства; жадность обманывает мудрость. Другое толкование: делать неправильный выбор.

39. «Провалиться сквозь корзину» – не иметь возможности подтвердить сказанное; необходимость

признать то, что ранее представлялось совершенно иначе.

40. «Сидеть на горящих углях» – быть в страшном нетерпении; чего-то с тревогой ожидать.

41. «Мир наизнанку» – полная противоположность тому, что должно было быть.

42. «Справить нужду перед всем миром» – он плюёт на всех; он всех презирает.

43. «Дуракам достаются лучшие карты» – фортуна благоволит к дуракам; невежи гребут пригоршнями. Сходный мотив звучит у Годтальса: «Дураки, как правило, вытягивают нужную карту. Лучше счастье, чем ум».

44. «Они водят друг друга за нос» – они друг друга обманывают, оставляют с носом.

45. «Протянуть через кольца ножниц» – действовать бесчестно в рамках своего ремесла или профессии.

46. «Оставлять яйцо в гнезде» – не тратить всё сразу, сохранить на случай нужды.

47. «Смотреть сквозь пальцы» – закрывать глаза не неточность или ошибку, поскольку польза так или иначе будет извлечена.

48. «Венчаться под метлой» – жить вместе без церковного благословения.

49. «Там воткнута метла» – там пируют.

50. «Крыши там покрыты сладкими пирогами» – там видно петуха в тесте; иллюзорное изобилие, молочные реки и кисельные берега.

51. «Мочиться на луну» – означает, что дело для него плохо кончится. На картине «Двенадцать пословиц» легенда гласит следующее: «Никогда мне не удаётся достичь того, что нужно, я всегда мочусь на луну».

52. «Два дурака под одним колпаком» – глупость любит компанию; два сапога пара.

53. «Брить дурака без мыла» – издеваться над кем-либо; смеяться, вышучивать кого-либо.

54. «Ловить рыбу за сачком» – прибывать слишком поздно, упускать удобный случай, позволить другому убегать с добычей.

55. «Чесаться задом об дверь» – чихать, плевать на всех; ни на что не обращать внимания. Существует ещё противоположное толкование: «Каждый несёт свой узелок» – у него совесть нечиста; у каждого свои заботы. Этот фрагмент может иметь оба толкования – шутка вполне в духе Брейгеля.

56. «Целовать дверной замок» – влюблённый, получивший отставку, либо «поцеловать замок» – не застать девушку дома. Заслуживающий внимание пассаж находится в книге «Путешествие и плавание Панурга»: «После того, как им (молодым козам) обрезают уши, они становятся женского пола и называются козами причёсанными. Несколько раз они бывают так влюблены, что у них земля уходит из-под ног, как это происходит у влюблённых, которые зачастую целуют щеколду двери той, кого они считают своей возлюбленной».

57. «Упасть (перепрыгнуть) с быка на осла» – в XVI веке выражение имело два значения: совершать плохие дела; быть непостоянным, капризным.

59. «Выпускать стрелу за стрелой» – находить новое средство, играть козырной картой. В источниках, современных Брейгелю, можно найти ещё такое выражение: «Мы выпускаем лишь невозвратные стрелы».

60. «Там, где ворота открыты, свиньи бегут в посев» – когда дом без присмотра хозяев, слуги делают что хотят; кошка спит – мыши танцуют.

61. «Бегает как ошпаренный» – быть в больших заботах.

62. «Вывешивать плащ на ветер» – менять свои убеждения в зависимости от обстоятельств; плыть, куда ветер дует.

63. «Она смотрит вслед аисту» – она ленива, тратит время понапрасну, считает ворон.

64. «Рассыпать перья или зерно по ветру» – действовать непродуманно, беспорядочно; работать, не имея чётко поставленной цели.

65. «Большие рыбы пожирают малых» – могущественные угнетают слабых; съесть самому или быть

съеденным.

66. «Ловить треску на корюшку» – жертвовать вещью малоценной, чтобы получить более дорогую; давать яйцо в надежде получить корову; ловко выуживать чей-то секрет.

67. «Не выносить блеск солнца на воде» – завидовать достатку или почестям, которые снискал другой.

68. «Плыть против течения» – быть противоположного мнения; поступать вопреки обществу; стремиться к своей цели, несмотря на препятствия.

69. «Тянуть угря за хвост» – дело, которое окончится, вероятнее всего, неудачей; иметь дело со скользким человеком.

70. «Из чужой кожи легко нарезать хорошие ремни» – быть щедрым за чужой счёт; пользоваться с выгодой имуществом другого.

71. «Кувшин ходит по воду, пока не разобьётся» – подвергать себя опасности; заканчивать плохо.

72. «Вешать куртку за забор» – отречься от духовного сана; бросить прежнюю профессию.

73. «Бросать деньги в реку» – выбрасывать деньги на ветер; неразумно растрачивать своё добро, быть расточительным.

74. «Справлять нужду в одну дыру» – неразлучные друзья, связанные общими интересами.

76. «Ему не важно, что чей-то дом горит, раз он может погреться» – законченный эгоист, его не волнуют

беды ближнего; он греется у чужого огня.

77. «Таскать за собой колоду» – связываться с несговорчивым; делать ненужную работу.

78. «Лошадиные яблоки – отнюдь не фиги» – не стоит обольщаться, будьте реалистами, не надо принимать

фонари за звёзды.

80. «Какая б ни была причина, но гуси ходят босиком» – если дела идут как идут, значит, на то есть причина; или: не задавай вопросов, на которые нет ответа.

81. «Держать парус в глазу» – быть настороже; не упускать ничего из внимания; держать нос по ветру.

82. «Справлять нужду у виселицы» – быть шалопаем, ничего не бояться и ни о чём не заботиться.

83. «Необходимость заставляет пуститься вскачь и старых кляч» – чтобы заставить кого-то действовать, нет лучшего средства, чем внушить ему страх.

84. «Когда слепой ведёт слепого, они оба упадут в яму» – когда незнанием руководит другое незнание, дело обернётся плохо.

85. «Никому не удаётся плутовать до бесконечности (без того, чтобы солнце это не обнаружило)» – всё тайное рано или поздно становится явным. Статья взята отсюда: http://blog.i.ua/community/1952/628409/)

Двенадцать пословиц, 1558, 75х98, Музей Майер ван дер Берг, Антверпен

http:// http://gallerix.ru/storeroom/1029566649/N/795708106/

Коллекционирование пословиц – одно из многих выражений энциклопедического духа XVI столетия. Начало этому увлечению положил в 1500 году великий гуманист эпохи Северного Возрождения Эразм Роттердамский. За его публикацией пословиц и знаменитых изречений латинских авторов последовали фламандские и немецкие собрания. В 1564 году вышел в свет сатирический роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где описывается остров пословиц. К 1558 году Брейгель уже написал цикл «Двенадцать пословиц», состоявший из отдельных небольших досок.

http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0184/p0184.htm

Игры детей, 1559

В картине «Игры детей» (из незаконченной серии «Четыре возраста человека») Брейгелем изображена улица, усыпанная играющими детьми, но перспектива ее не имеет предела, чем как бы утверждается, что веселые и бессмысленные забавы детей — своего рода символ столь же абсурдной деятельности всего человечества. Изображая в своих картинах на темы фламандского фольклора, праздную толпу на городской или деревенской площади Брейгель точен в своей описательности. Каждая из этих картин, и особенно «Игры детей», является ироническим комментарием к бесцельности человеческой деятельности. В работах конца 1550-х годов Брейгель с неизвестной прежнему искусству последовательностью обращается к проблеме места человека в мире.

«Битва Поста и Масленицы», 1559

Суть сюжета картины — противоборство Масленицы и Поста, олицетворяющих собой Добро и Зло, Веру и Неверие, Воздержание и Распущенность. Здесь нет ничего неподвижного: люди снуют между домами, выходят из дверей и выглядывают из окон, что-нибудь несут, держат, протягивают или попросту размахивают руками....его маленькие герои столь же занятны, сколь и ничтожны, в такой же мере жизненны, как и гротескны — между человеческим лицом и маской карнавального шута разницы порой не существует. Жизнерадостная феерия празднества наводит на мысли, не лишенные ни горечи, ни иронии.

Безумная Грета, 1562

В «Безумной Грете» старуха, фольклорный персонаж, в латах и со шпагой готовая ринуться в адскую пасть — преисподнюю лишь бы насытить свою жадность — олицетворение алчности и порока.

Триумф смерти, 1562

Картина «Триумф Смерти». Безмятежный период творчества Питера Брейгеля (картины-притчи на темы фламандского фольклора) внезапно обрывается в 1561 году, когда художник создает сцены в картине «Триумф Смерти», своей зловещей фантастичностью далеко превосходящие Босха. Скелеты убивают людей, и те напрасно пытаются найти убежище в гигантской мышеловке, отмеченной знаком креста. В написанной около 1562 года картине «Триумф Смерти» Брейгель, как бы глядя на мир сквозь призму Босха, создает жуткий «панегирик» Смерти: в зареве пожаров ставшая бесплодной и безлюдной земля, покрытая столбами с колесами пыток и виселицами; на горизонте — такое же пустынное море с гибнущими кораблями. Впечатление зловещей фантастичности усилено еще и тем, что Питер Брейгель представил Смерть в виде бесчисленных полчищ воинов-скелетов, влекущих толпы людей — кардиналов и королей, крестьян и солдат, женщин и монахов, рыцарей, любовников, пирующих — к огромному распахнутому гробу. Человечество перед лицом Смерти по мнению Питера Брейгеля предстает как бессильная множественность слепых частиц в царстве бессмыслицы, жестокости и всеобщей гибели.

«Падение мятежных ангелов», 1562

С 1561 года и до конца жизни Брейгель живет в Брюсселе. Большинство картин этого периода написано по заказу коллекционеров, его покровители — фактический правитель Нидерландов кардинал Антонио Перенно да Гранвела, антверпенский коллекционер Николас Йонгелинк, нидерландский ученый-гуманист Абрахам Ортелиус. Брейгель женится на Мейкен Кук, дочери своего первого учителя, становится отцом двоих детей (впоследствии знаменитых художников — Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Бархатного)...Картина «Падение мятежных ангелов» создана на основе известного библейского сюжета, и также изобилует зловещими босховскими персонажами. Брейгелю представляется, что человечество погрязло в царстве бессмыслицы и жестокости, ведущим к всеобщей гибели. Постепенно трагическое и экспрессивное мироощущение художника сменяется горьким философским размышлением, настроением печали и разочарования. Но спустя время Брейгель вновь обращается к реальным формам, снова создает картины с далекими, бескрайними пейзажами, снова уводит зрителя в бесконечную, необъятную панораму.

«Вавилонская башня» , 1563

... знаменитая картина художника Питера Брейгеля. Художник создал несколько картин на этот сюжет. В основе этой работы лежит библейское иносказание о человеческой гордыне. Картина Брейгеля вместе с тем в своей грандиозной и вместе поэтической форме напоена ощущением жизни.

В основу картины положен сюжет из Первой книги Моисея о строительстве Вавилонской башни, которая была замыслена людьми, чтобы достичь своей вершиной неба: «Построим себе город и башню высотою до небес». Чтобы усмирить их гордыню, Бог смешал их языки, так что они больше не могли понимать друг друга и рассеял их по всей земле, таким образом строительство не было завершено.

Поклонение волхвов, 1564

Картина «Поклонение волхвов» датируется 1564 годом, в основе создания картины лежит мировой библейский сюжет. В картине «Поклонение волхвов» художник Питер Брейгель в иносказательной форме показал, что рождение ребенка не вызывает радости, если в мире царят война и смерть. Композиционным центром картины, полностью заполненной людьми, служит печальная фигура Девы Марии с Младенцем на коленях. Она закутана в голубой плащ, и ее лица почти не видно. Ее фигура, написанная в холодных тонах, контрастирует с окружением, решенным в теплых тонах, и потому невольно притягивает к себе внимание зрителя. За ее спиной светлым силуэтом возвышается фигура Иосифа, внимательно слушающего нашептывание случайного прохожего. Перед Марией – трое волхвов. Двое, коленопреклоненные, протягивают Младенцу-Христу свои дары. Выражения их старческих лиц похожи на гримасы. По левую сторону от Мадонны Валтасар. Его темное негритянское лицо резко контрастирует с белыми одеждами. У входа, внутри и вокруг хлева, где Мария произвела на свет Младенца-Христа, толпятся насмехающиеся над событием люди, выражения их лиц крайне жестоко. Среди них много солдат с пиками, острия которых устремлены к небу. Тем самым художник как бы переносит Рождение Христа в современные ему, объятые войной Нидерланды.

Путь на Голгофу, (Несение креста), 1564

Картина «Путь на Голгофу» или «Несение креста». Питером Брейгелем Старшим этот традиционный евангельский сюжет трактуется как огромная массовая сцена с участием множества любопытных — солдат, мальчишек, крестьян и прочих обывателей. Главные персонажи во многих картинах брюссельского периода («Проповедь Иоанна Крестителя»; «Избиение младенцев»; «Обращение Савла»; «Перепись в Вифлееме»; «Несение креста») с трудом различимы среди групп или толп людей, художник Питер Брейгель Старший подчеркивает незаметность события или происходящего чуда в повседневном течении жизни, тем самым обостряя их переживания. Так, в картине «Путь на Голгофу» многочисленной толпе, глумящейся над несущим крест Христом, противопоставляется незаметная его фигура, подлинный центр и смысл человеческой истории.

Избиение младенцев — эпизод новозаветной истории, описанный только в Евангелии от Матфея. Вифлеемское избиение младенцев — событие, находящееся в связи с рождением Иисуса Христа. Это — один из актов кровожадного деспотизма Ирода Великого, который, незаконно занимая иудейский престол, трепетал от одной мысли, что захваченный им престол может перейти от него к истинному царю иудейскому. В картине Брейгеля «Избиении младенцев» изображено нападение на фламандскую деревню испанских солдат. Деревня оцеплена, бежать некуда. Солдаты вламываются в дома, вырывают детей из рук матерей. Брейгель не только знал о расправах, чинимых испанскими войсками в селениях, объявленных еретическими, но и, возможно, бывал свидетелем происходившего. Поэтому неслучайно в этой картине солдаты Ирода одеты в испанскую форму, а Вифлеем ассоциируется с нидерландской деревней. Недаром в первых описях, где упоминается это произведение, оно прямо называется «Нападение на деревню». В своей книге о жизни знаменитых нидерландских художников Карель ван Мандер на рубеже XVI–XVII веков так написал об этой картине: "На ней показано, как крестьянская семья молит о пощаде кровожадного солдата, готового убить вырванного у них ребёнка, или как мать лишается чувств от отчаяния, и другие такие же очень живо воспроизведённые сцены".

Обращение Савла, 1567

Картина «Обращение Савла» написана Питером Брейгелем маслом по дереву в 1567 году. В основе картины «Обращение Савла» широко известный библейский сюжет. Савл (будущий апостол Павел) был единственным апостолом, призванным уже после смерти Христа. Вначале он был яростным преследователем христиан и однажды отправился в Дамаск, чтобы там арестовать нескольких из них. Он не остыл еще от пыла, с которым участвовал в убиении первомученика Стефана. Хотя сам Савл и не метал камнями, но охранял одежды метающих в него камни и услуживал толпе палачей. Вдруг он услышал голос Христа, обращённый к нему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Дальше в «Деяниях апостолов» рассказывается: «Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил». (Деяния апостолов, 9, 6 — 9.) После этого события Савл поверил в Спасителя и стал проповедовать учение Христа под именем апостола Павла.

...картина «Перепись в Вифлееме» на известный библейский сюжет, означала рождение искусства, главной темой которого является жизнь народа не в ее вневременном, как бы общечеловеческом аспекте, а в общественном и конкретно-социальном плане. «Перепись в Вифлееме» — яркий пример того, как старые мастера часто использовали евангельские тексты, приспосабливая их к реалиям своего времени. Для Брейгеля этот эпизод евангельской истории явился поводом показать произвол, который чинили в нидерландских деревнях носители власти. Символом этой власти является герб Габсбургов, к роду которых относился правивший в Нидерландах Филипп II Испанский. Герб этого рода Брейгель поместил на стене дома, под крышей которого идет перепись. Оригинальность трактовки Брейгелем этого евангельского сюжета — как и других в его картинах — состоит в том, что Святое Семейство совершенно растворилось среди толпы, явившейся на перепись. Такая трактовка главных персонажей и главного действия той или иной истории Евангелия характерна для Брейгеля. Брейгель своей трактовкой этого сюжета, как и в других случаях, как бы утверждает: Христос здесь и сейчас, Он среди нас, но мы Его не видим, пока Он вне, а не внутри нас.

Факт создания художником Питером Брейгелем, быть может, первых религиозно-исторических и одновременно бытовых картин на современный автору сюжет и появление не только жизненно-конкретных и бытовых, но и общественных, социальных моментов объясняется историческими событиями тех лет: время создания названных работ — время начала нидерландской революции, начала активной борьбы нидерландцев против испанского феодализма и католицизма. Начиная с 1566 года, творчество Брейгеля развивается в самой прямой связи с этими событиями.

Текст и изображения картин отсюда: http://smallbay.ru/bruegel.html